検知の難しい新たな広告リスクが拡大

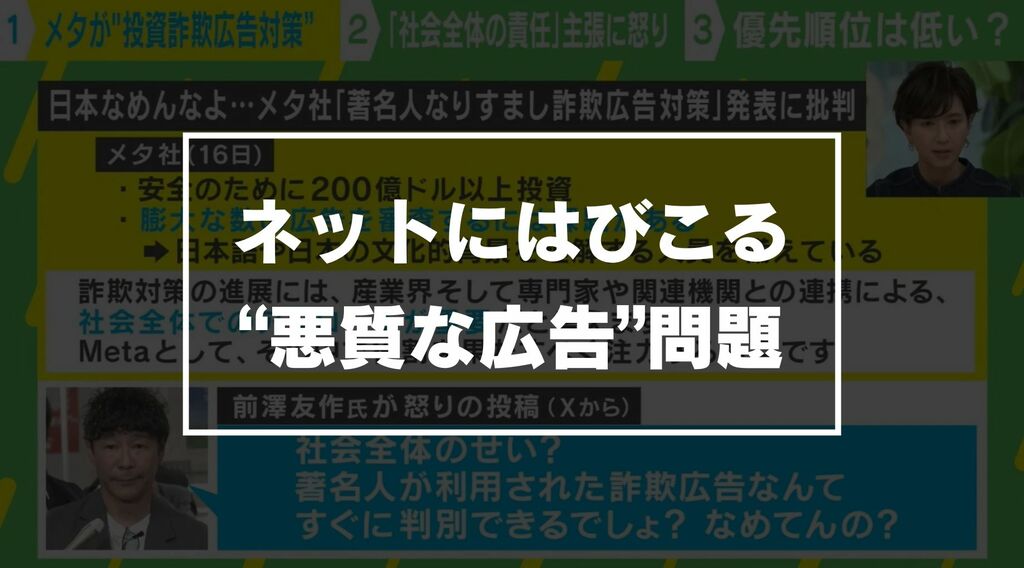

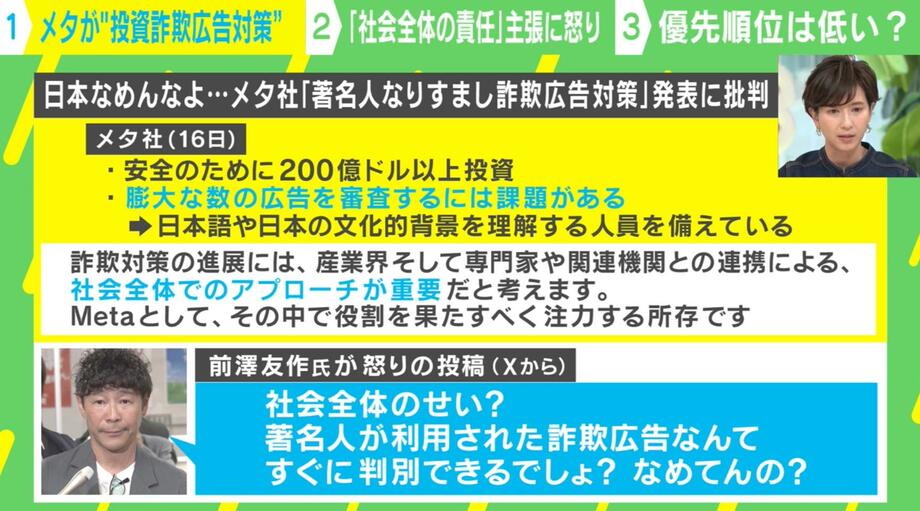

前澤友作氏や堀江貴文氏などの有名実業家になりすました“投資詐欺広告”が社会問題になっている。

※2024年4月17日OA『ABEMAヒルズ』内の特集企画【「日本なめんなよ」メタの"投資詐欺広告対策"に怒り】より

日本政府が「当事者としての責任を感じない」「日本で商売を続けていく考えならば真摯に対応するべきだ」と異例の声明を出し、メディアに対して広告審査基準の公表を義務化する法整備の検討に入るなど問題が長期化の様相を呈しており、広告主にとってはそういった詐欺広告と同時掲載されることによるブランド毀損リスクもあるため今後の対応を注視する必要があるだろう。

詐欺広告は犯罪であり明確に規制・回避できる一方で、検知することすら難しく非常に厄介な広告リスクとして2022年あたりから世界中で新たに問題になっているのが「MFA(Made-For-Advertising)サイト」だ。MFAサイトとは、広告収益を得る目的だけのために作られたサイトのことで、転用などでもっともらしいコンテンツを掲載しつつその周りに大量の広告が張り巡らされているのが特徴だ。

明確に取り締まりの対象になるようなコンテンツの掲載を避けることで、一見すると法には触れないサイトになりすませるため、規制が非常に難しい。さらには、クリックを誘うような刺激的な外部バナーからの大量集客とビューアビリティなど広告掲出環境の最適化によって、広告配信先としても価値ある効果が期待できるように装っているため、検知することも非常に難しい。

その結果、運用型広告の配信先にMFAサイトが大量に紛れ込み、全米広告主協会(Association of National Advertisers)が実施した調査(※1)では「広告費の15%、全インプレッションの21%がMFAサイトにすでに流れている」とレポートされている。

さらに一部の報道では日本でも2023年に100億円超のコストがMFAサイトに流出した疑いがあると言われており、MFAサイト対策を含むアドベリフィケーションの支援を行なっているIntegral Ad Science(以下IAS)カスタマーサクセスディレクターの竹井伸仁氏への取材でも「生成AIの発達でネット上の情報を流用しコンテンツを短時間で量産できるようになったため、MFAサイトの数は今後飛躍的に増加する」と予測を述べるなど、すでに身近なところで予断を許さない状況となっている。

リスクが次々と誕生する背景と求められる意識改革

このMFAサイト誕生の背景にある問題は、リーチ単価やクリック単価などレポート上の効率指標ばかりを見るがあまりに、広告がどこに出ているかの意識が欠落したまま甘い対策を続けてきたところを新たに付け込まれたということだ。

前述のIAS竹井氏は「日本の広告費は世界でもトップクラスである一方、アドベリフィケーション等のツールを使った監視の目が甘いことから悪質業者に狙われやすい国になってしまっており、2023年下期の日本のブランドリスク率実績(※2)はグローバル平均よりも高く、モバイル広告では計測国の中でワースト1位、デスクトップ広告ではワースト5位」「今年は、オリンピック、米国大統領選挙と世界的なイベントが多く、世界中で多額の広告費が動くことからさらにリスクも高まる可能性がある」と述べている。

SNSの発達や生成AIの進化も相まって、今は誰でも気軽にコンテンツを作ることができ、そこに広告が流れるのが当たり前の時代になっているが、すべてが広告パフォーマンスに結び付くコンテンツばかりではないのが実情だ。

こういったリスクからブランドを守るためにも、レポート上の効率指標ばかりを見るのではなく広告掲載面となるメディアやコンテンツを広告主自らが改めて見極め選定する意識を高めることがより一層求められるのではないだろうか。

広告掲載面の品質の追求は広告効果を高める可能性も

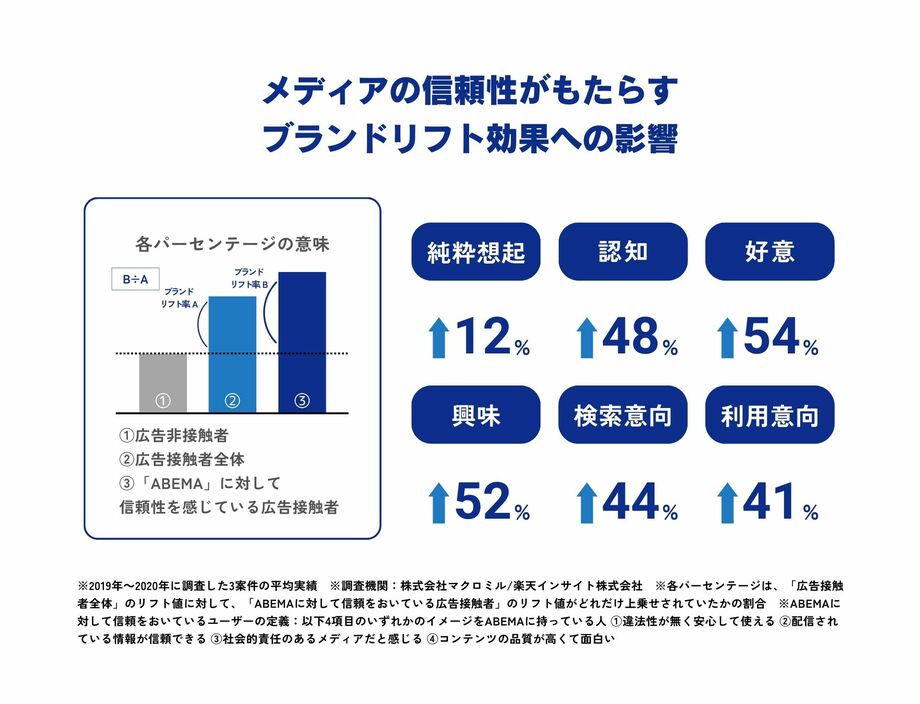

ちなみに、広告掲載面の品質を追い求めることはリスク回避以外のメリットもあるのだろうか?それを探る1つの方法として、「ABEMA」に出稿のあった3つの広告案件を対象にメディアの信頼性が効果に与える影響を調べてみたところ、「ABEMA」で目にする情報に信頼を寄せている広告接触者は、さまざまな指標においてブランドリフト率が高まっているという傾向がみられた。

この結果だけですべてを結論付けることはできないが、広告掲載面の品質を追い求めることは広告パフォーマンスの改善にもつながる可能性があることを示唆していると言えるだろう。

日本は海外に比べて、レポート上の効率指標を追いかけるあまりにブランド毀損に対する意識が低いと言われているが、その背景にはそれを追求する以外で費用対効果を高める方法があまり議論されてこなかったという歴史も要因として考えられる。

その点については最後にご紹介したようなデータも含め、今後業界全体でもっと活発に分析・議論されるべきだと考えるが、まずはすでに目の前に迫る実害を抑え価値ある広告投資を持続するためにも、信頼されるメディアやコンテンツを自ら選定することが今まさに急がれるだろう。

取材協力:Integral Ad Science(https://integralads.com/jp/)

※1 参加企業:21社、データ収集期間:2022年9月~2023年1月、広告費:1億2300万ドル、インプレッション:355億回

※2 デスクトップディスプレイ広告表示のうち、8つの主要コンテンツカテゴリー(アダルト、アルコール、ギャンブル、ヘイトスピーチ、違法ダウンロード、違法薬物、不快な表現、暴力)に基づき、ブランドイメージ低下やブランド毀損につながると判断されたページで発生したインプレッション。

小島 功

株式会社AbemaTV

ビジネスディベロップメント本部 プロダクトマーケティングスペシャリスト

2003年にサイバーエージェントに入社し「アメブロ」のデザイン制作やマネタイズ業務などに携わる。2016年より「ABEMA」の広告商品開発や価値証明を担当し、2019年より広報業務も兼任。

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。

ニュースや恋愛番組、アニメ、スポーツなど多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送。CM配信から企画まで、プロモーションの目的に応じて多様な広告メニューを展開しています。

お気軽にお問合せください。