ガイダンス作成の狙いと背景

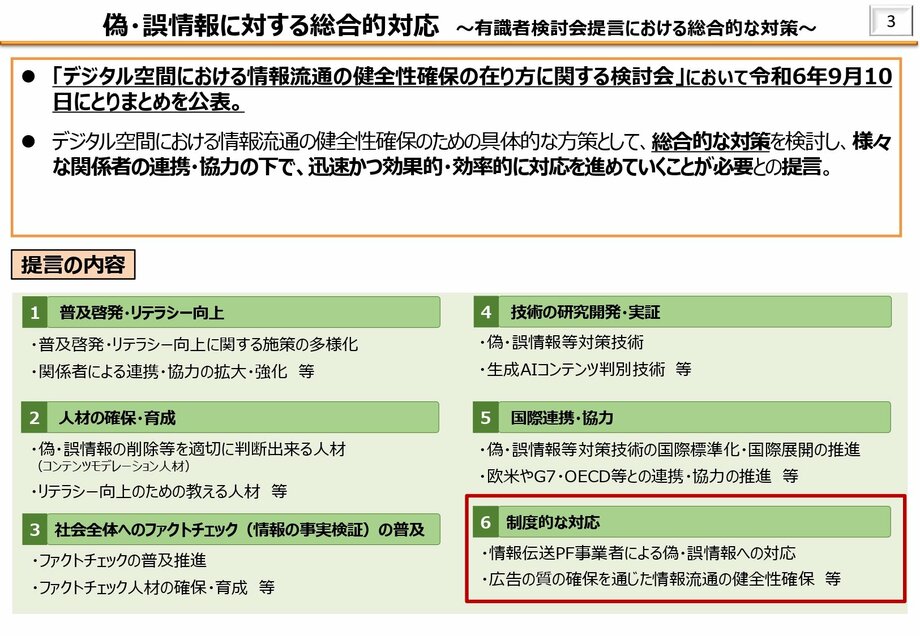

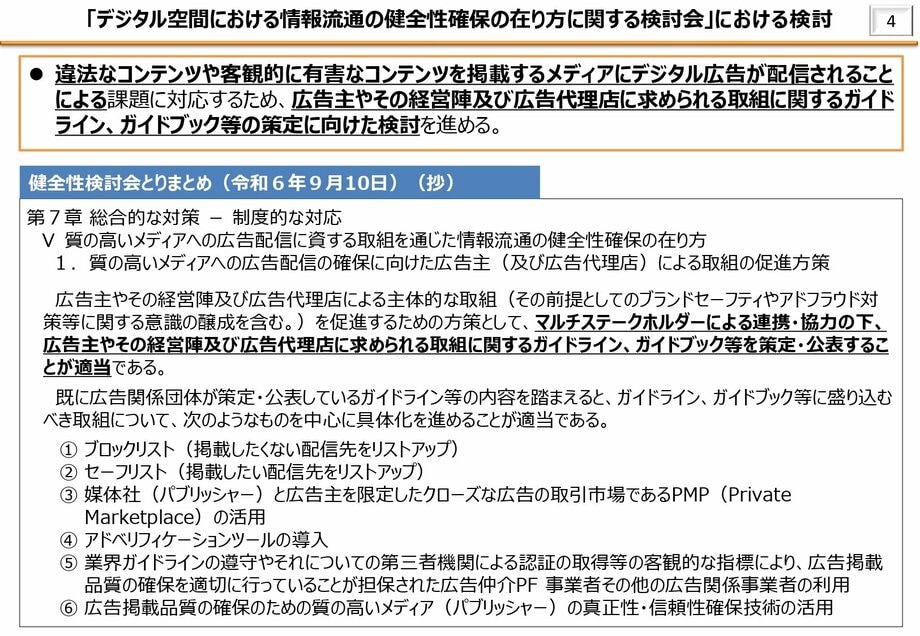

ガイダンス作成は元々、インターネット上に流通する偽・誤情報に対する対応を考える検討会から始まった。総務省は2023年に有識者を集めた「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」を実施し、そのとりまとめを2024年9月に公表している。

ここでは、1.普及啓発とリテラシー向上、2.人材の育成、3.社会全体へのファクトチェックの普及、4.技術開発、5.国際協力、6.制度的対応と、6つの柱を立てて提言。この「制度的対応」の2つめ「広告の質の確保を通じた情報流通の健全性確保」がデジタル広告に関するものになる。それについては、この第7章の「1.質の高いメディアへの広告配信の確保に向けた広告主(及び広告代理店)による取組の促進方策」にまとめられている。

ここにあるように、広告主やその経営陣及び広告代理店による主体的な取組を促進するための方策として、広告主やその経営陣及び広告代理店に求められる取組に関するガイドライン、ガイドブック等の策定に向けた検討を進めることとなった。

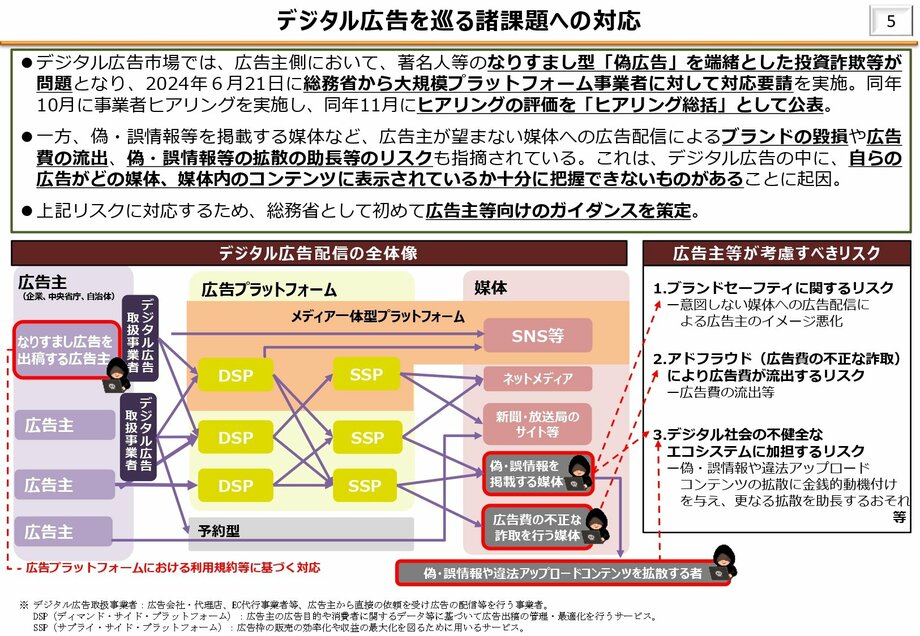

そして2024年10月、デジタル広告ワーキングというワーキンググループが作られ、デジタル広告に関する議論を開始。しかし、関係者からのヒアリングなどを通じてデジタル広告配信の全体像を把握する必要があった。

偽・誤情報等を掲載する媒体など、広告主が望まない媒体への広告配信によるブランド毀損や広告費の流出、偽・誤情報等の拡散の助長等のリスクも指摘されていた。これらは、デジタル広告の中に、自社の広告がどの媒体やコンテンツに表示されているか十分に把握できないものがあることに起因していると考えられ、これらのリスクに対応するため、総務省として初めて『広告主等向けガイダンス』を策定することとなった。また、デジタル広告市場では、広告主側において、著名人等のなりすまし型「偽広告」を端緒とした投資詐欺等が社会問題化したたため、その対策についても上記ガイダンスと並行して検討を進めた。

ガイダンスの対象

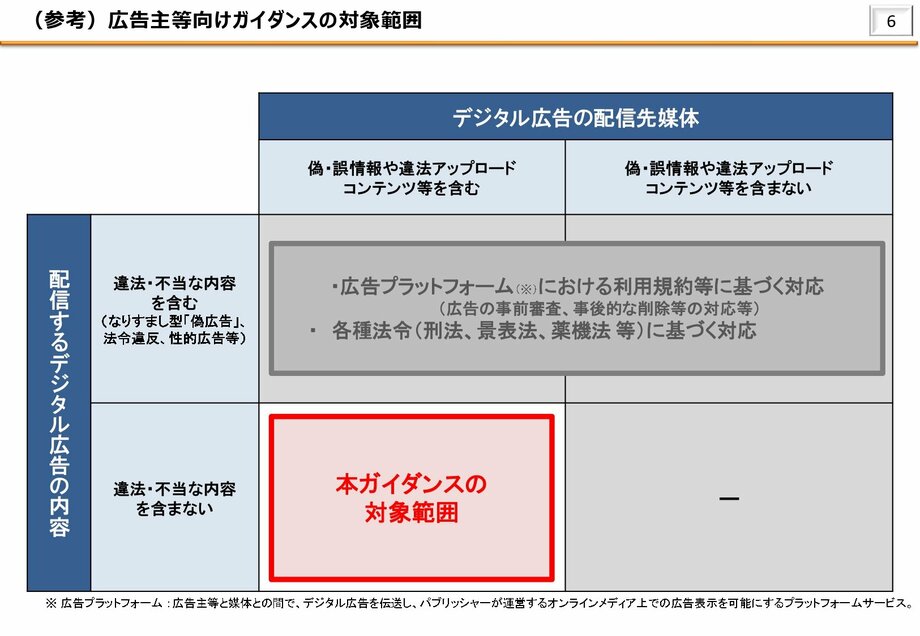

策定にあたりガイダンスの“対象”範囲を定義。広告主等ガイダンスの範囲を整理すると、配信するデジタル広告の内容とデジタル広告の配信先媒体をそれぞれ2分類し、その中で広告内容に「違法・不当な内容を含まない」かつ配信先媒体に「偽・誤情報や違法アップロードコンテンツを含む」ものを対象とした。

なりすまし型偽広告をはじめとする広告内容に「違法・不当な内容を含む(なりすまし型偽広告、法令違反、性的広告等)」ものについては、広告主等ガイダンスの対象ではなく、広告プラットフォーマーによる対応を求めたり、各種の法令で対応することになる。

ガイダンスの概要1 ~広告主等が考慮すべきリスクと関与の必要性

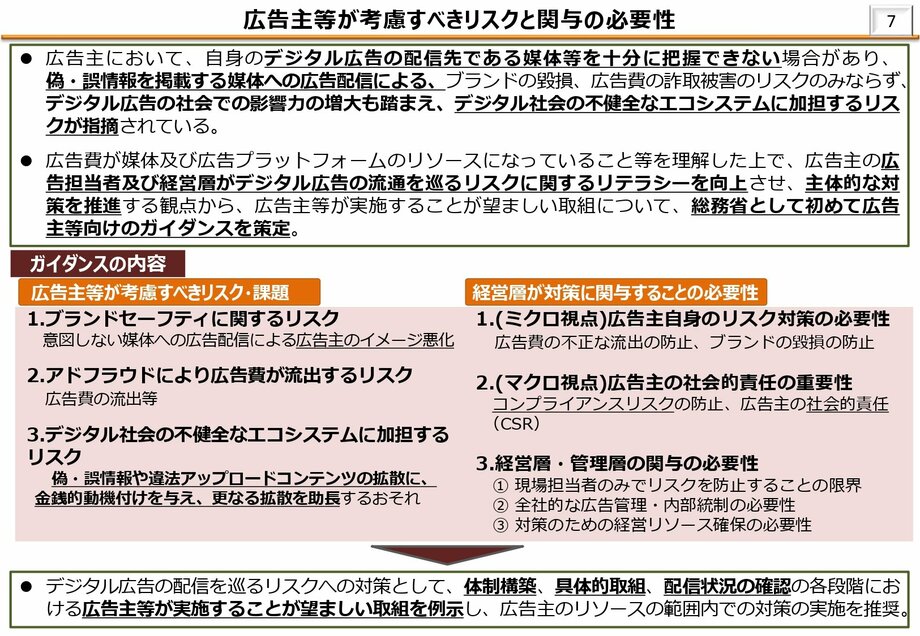

広告主は、自社のデジタル広告の配信先を十分に把握できないことによって、意図せず偽・誤情報を掲載する媒体へ広告配信してしまう。そのため、ブランドの毀損、アドフラウドによる広告費の詐取被害のリスクはもちろん、それによってデジタル社会の不健全なエコシステムに加担するリスクも指摘されている。それはつまり偽・誤情報や違法アップロードコンテンツの拡散に金銭的動機付けを与え、更なる拡散を助長するおそれがあるということである。この3つめのリスクが今回のガイダンスで特に強調したい点でもある。

それらのリスクに対しては、広告主の広告担当者及び経営層が、広告費が媒体及び広告プラットフォームのリソースになっていることを理解し、デジタル広告の流通を巡るリスクに関するリテラシーを向上させ、主体的な対策を取る必要がある。

2019年にJAAが行った調査では、ブランドセーフティの重要性に関する広告担当者の認識率が50%近くなのに対して、経営層は約15%と大きく下回っている。現場担当者がリスクを訴えたとしても上司がパフォーマンスを優先した場合、組織として対策を進めることが難しくなる。現場担当者だけが頑張って解決できるものではない。ガイダンスでは、特に経営層の関与が非常に重要になると考え、「経営層が対策に関与する必要性」について、図の右下に3点挙げている。

ガイダンスのなかでは、海外の大手企業がある動画共有サイトに広告出稿したところ、意図せずテロ集団の動画に広告が掲載されてしまったという事例を紹介している。7~8年前の話ではあるが、こうなると広告主に様々な社会的責任やコンプライアンスリスクを問われることにもなる。

また、我々はデジタルの言論空間から日々多くの情報を得ている。例えば選挙や災害の時などにテレビのニュースと同時にSNSなどで状況を把握しようとするが、そういった言論空間は、コンテンツ制作者だけで作られているのではない。そのコンテンツがきちんと配信され、コンテンツ制作者が再生産できるまでのエコシステムを回す仕組みを作るために広告が存在している。

つまり、その広告を出稿している広告主も主要なキープレーヤーである。広告主は、自らが“表現の自由”の基盤である言論空間を支えているという社会的責任があることを踏まえながら、今後も継続的に関与していただきたい。

ガイダンスの概要2 ~広告主等が実施することが望ましい取組

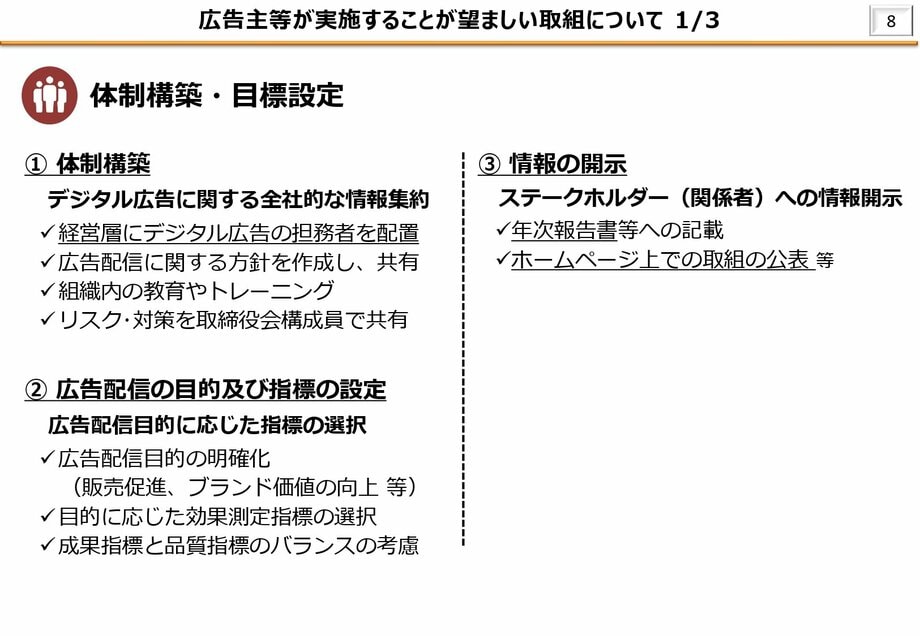

これらを踏まえて、ガイダンスには具体的な取り組みについて記載している。

1つめに「体制構築」。デジタル広告に関する全社的な情報集約を担う担当者および経営層にも担務者を配置することが望ましい。広告配信に関する方針や指針を作成して組織内に共有・教育、また取締役会などでも共有し問題意識の把握を図っていただきたい。

2つめに「広告配信の目的及び指標の設定」。販促やブランド価値向上等広告配信目的を明確にし、それに応じた目標を設定して、成果指標と品質指標のバランスを考慮することが望ましい。

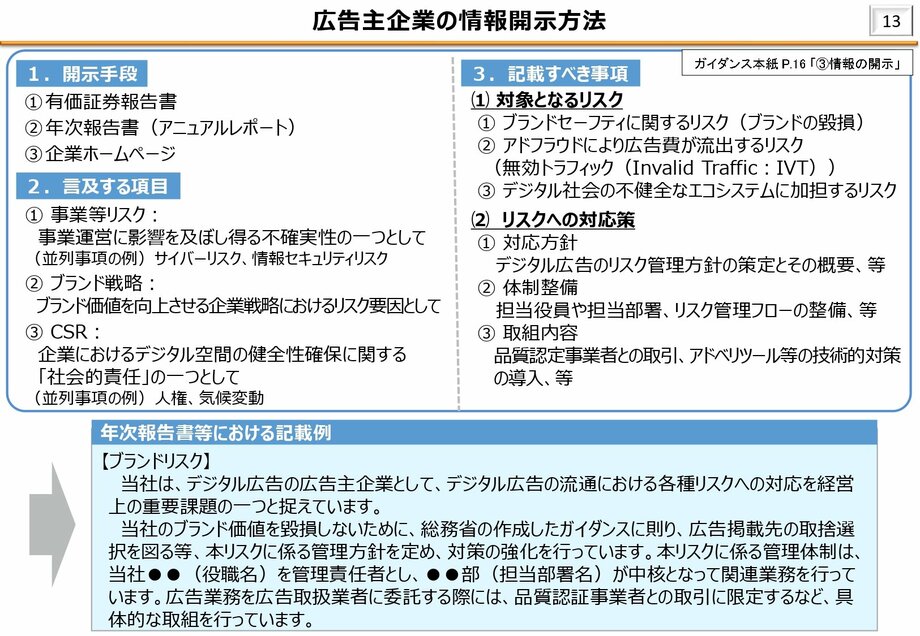

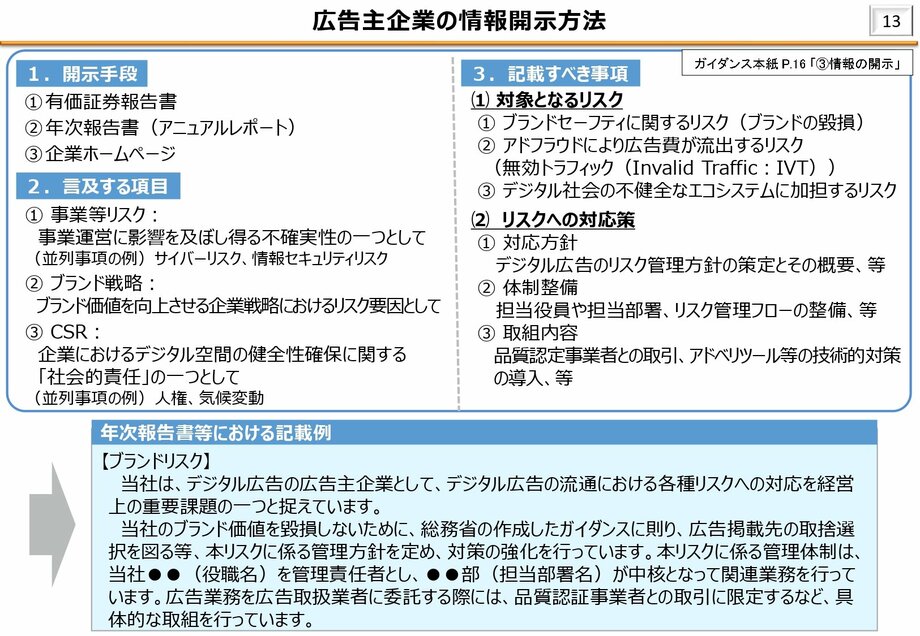

3つめに「情報の開示」。これらの取り組みを、年次報告書や困難な場合はホームページに記載しステークホルダーへ開示すること。きちんと取り組んでいる企業が可視化されるということも重要なポイントである。

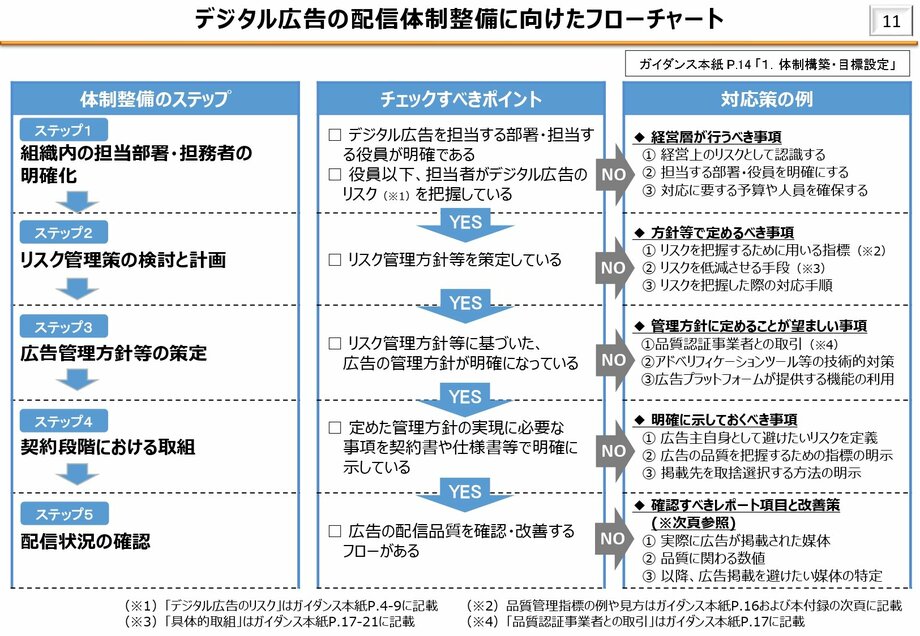

その他の具体的な取り組みについてもガイダンスにまとめられている。より実践しやすくなるよう『デジタル広告の配信体制整備に向けたフローチャート』や『配信状況確認の手順及び着眼点の例』『広告主企業の情報開示方法』など様々な例を関係事業者の協力のもと作成した。

総務省としても、下半期は全国での説明会やシンポジウム、セミナーを通じて周知活動に取り組んでいく。広告主、広告会社、メディアその他関係団体との連携を深め、協力を仰ぎながら、この取り組みを進めていきたい。

◆吉田 弘毅氏

総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 企画官

2002年総務省入省。通信分野の競争政策(法改正)、通商交渉、放送コンテンツの海外展開、サイバーセキュリティの国際戦略策定、情報通信政策や放送政策の取りまとめ等に従事。

現職では、インターネット上の偽情報・誤情報対策、なりすまし型「偽広告」対策をはじめとするデジタル広告に関する検討、青少年インターネット利用、リテラシー向上などに携わっている。

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。

ニュースや恋愛番組、アニメ、スポーツなど多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送。CM配信から企画まで、プロモーションの目的に応じて多様な広告メニューを展開しています。

お気軽にお問合せください。