小学館「HugKum」で公開された“あるコラム”が話題を集めている。

【映像】「次女だけ愛情持てない」順子さんの家族構成図(画像あり)

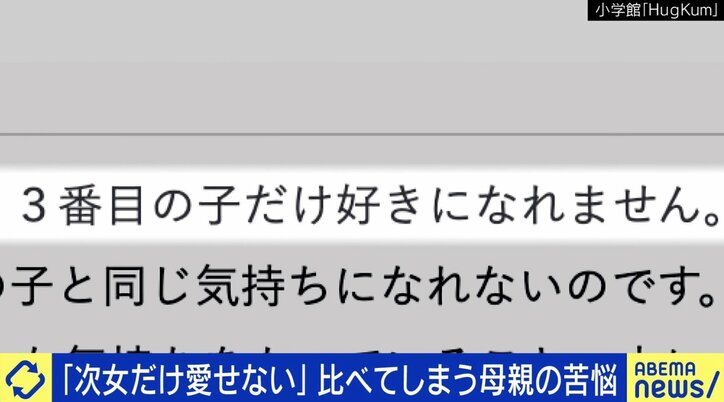

「ほかの子は心の底からかわいいと思えるのですが、その子に関してはほかの子と同じ気持ちになれないのです。こんな気持ちを持っていること、夫にも相談できません。我が子をかわいいと思えない自分は大人として母親として未熟なのでしょうか?」

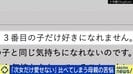

我が子なのに、3番目の子だけ好きになれない……。コラムには、母親としての苦悩が赤裸々につづられていた。

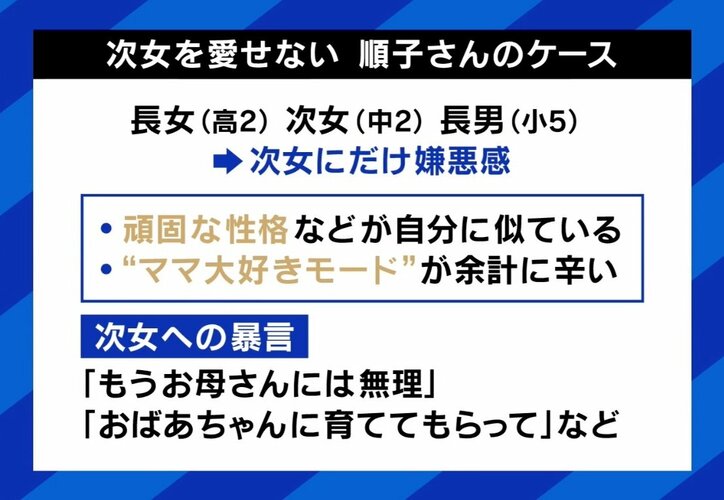

ニュース番組「ABEMA Prime」に出演した、3人の子どもを持つ順子さん(40代)にも、そういった悩みを持った過去があるという。

「次女だけをかわいいと思えなかった。元々、次女は頑固な性格で、自分にちょっと似ていた。それを見ることがしんどかったのかもしれない。なかなかうまく接することができなくて、きょうだいで同じことをしていても、腹立たしさが違った」

3人きょうだいの1人だけ愛せなかった順子さん。しかし、その胸の内を誰かに相談することはできなかった。

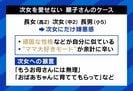

「周りは子どもを通してできた“ママ友”だ。話したところで『母親失格だよ』と言われるのが怖かった。『我が子なのにどうしてかわいいと思えないの?』と言われるのではないかと思った。次女のことを話すと、実際に我が子にもその話が伝わってしまう心配があって、余計相談しにくかった。周りの目も含めて『母親だからこうしなきゃいけない』と思われるのがしんどかった」

現在は成長し、次女は中学2年生になった。母親として感情に変化はあったのか。

「感覚的には、3人目が生まれた後が一番ひどかった。足元にべったり『ママ、ママ!』とまとわりついているような年齢の時だ。余計に嫌悪感が出て『こっちに来ないで』という感覚があった。当時はこうやって分析できていなかったから、なぜつらいのか、自分でもよく分からなかった。次女にも『おばあちゃんに育ててもらって』と、言葉で傷つけてしまった。今は、上の子の反抗期があったり、下の子も手が離れたりして、子どもも自立してきたから気持ち的に楽になった。振り返って考えると『次女が嫌い』ではなく、一部が嫌いなだけだったのかもしれない」

子どもたちは順子さんの愛情表現に差があることに気づいていたのだろうか。

「それは私には判断が付かない。ただ、次女の性格的に上の子、下の子と今もよく比較をする。『お姉ちゃんにはこうしたから私にもこうして』『弟にはこれを買ってあげているから、同じように買って』と、そういうことをよく言う。気づいているというより、何か影響が出ているのかもしれない」

「こころラボ」代表で公認心理師・臨床心理士の久保田由華氏は「心理学の中で投影という言葉がある」と話す。

「認めたくない自分の中のネガティブな感情が他の人の中にもあると知ったとき、自分の心を守ろうとする機能がある。次女をかわいいと思えなかったことについて『自分と似ている部分があったからかもしれない』と言っていたが、順子さんの場合もそうだったのではないか。子どもは当然ママのことをすごく見ているから、良いことも悪いことも真似してくる。でも、自分が認めたくない嫌なところを子どもがやっているのを見るのは、すごくつらい。嫌悪感に近い、強い感情が出てきてしまう」

久保田氏によると、こういった事例は多いという。男女の差はあるのか。

「ケースにもよるが、投影として考えたときに、同性だと共有できるところがたくさんある。子どもはみんな個性豊かなので、関わっていると、その中でどうしてもいろいろな感情が出てきてしまう。世の中の人はみんな『子どもはかわいいものでしょ』と思っている。だから『かわいいと思っていない私は間違っている。おかしいのではないか』という不安感も出てくる」

また、出産時の女性はオキシトシンというホルモンが出るといい、「赤ちゃんを守ろうという本能をかき立てる」と話す。

「順子さんの場合、3人目が生まれたタイミングで長女が6〜7歳だと、けっこうママのお手伝いができる。長女は戦力で味方だが、次女はちょうど3歳くらいだ。まだ第1次反抗期、いわゆるイヤイヤ期にあたる。自己主張がすごい強いので、赤ちゃんを本能で一生懸命守ろうとしているママにとって、次女が育児を邪魔する存在のように感じてしまう。オキシトシンが影響して、攻撃的な感情がすごく高くなってしまったのではないか」

当事者はどのように対処すればいいのだろうか。

「まずは、そういった感情を持った自分に対して、許してあげてほしい。自分の心としっかり向き合って、何がつらいのか、何が苦手なのか、どのような手伝い・サポートが欲しいのか。自分の中で考えてほしい。子どもとの距離を調節することも大事だ。安全はしっかり確保した上で『いつものパターンか』と、少し距離を取るようにしてほしい。子どもが泣きわめいていて『これ以上は無理だ』と思った時、無理やり一緒にいてもお互いを傷つけてしまうだけだ。その場を離れて、ちょっと心をクールダウンさせてほしい。また、苦手な子どもと2人きりでゆっくり過ごす時間を確保することで、その子どものかわいさや良さが再発見できることもある。ここ10年くらい、心理学では『セルフコンパッション』という言葉がすごく大切だと言われている。とにかくママ自身が、自分をたくさん褒めてやさしくしていただきたい」

(「ABEMA Prime」より)

この記事の画像一覧