36人が死亡した京都アニメーション放火殺人事件の裁判で、京都地裁は25日、青葉真司被告(45)に対して死刑判決を言い渡した。

青葉被告は2019年7月、京都市伏見区の京都アニメーションのスタジオに放火して社員36人を殺害し、32人に重軽傷を負わせるなどの罪に問われている。25日の裁判では、結論にあたる主文を後回しにし、判決理由から先に読み上げられたが、裁判長が求刑通りに死刑を言い渡した。

裁判の最大の争点は被告に刑事責任能力があったのかどうかに絞られていた。裁判長は判決の中で、「被告は犯行時、心神喪失状態にも、心神耗弱状態にもなかった」と述べ、「自身の考えや知識から犯行手段を選択しており、妄想の影響はほとんど見られない」と認定した。

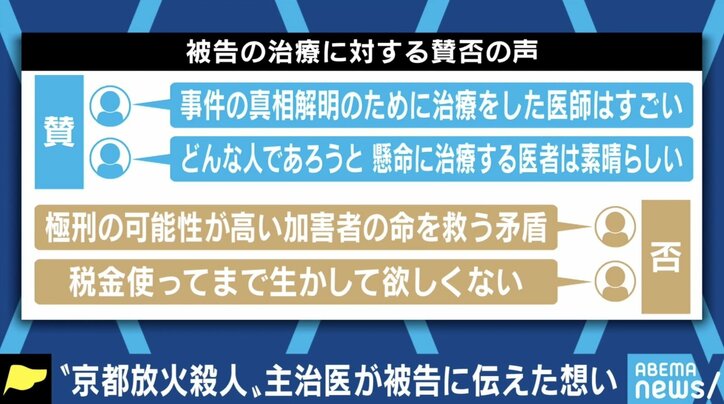

青葉被告も全身の9割以上にやけどを負ったが、主治医として懸命に治療にあたったのが、鳥取大学医学部附属病院救命救急センターの上田敬博教授。やけど治療のスペシャリストだ。

『ABEMA Prime』では、2021年5月31日に上田教授を取材。そこで語られた、医師の倫理観、青葉被告を担当した主治医としての苦悩について紹介する。

*****

「被害に遭われた方を1人でも多く収容したいー」。そんな思いから、被害者が搬送された医療機関にかたっぱしから電話をかけていたという上田教授(当時は近畿大学病院の救命救急センターに勤務)。

ところが事件当日の受け入れは無く、翌日になって「搬送先に苦慮している患者がいる」として運び込まれたのが、青葉被告だった。

「当日には搬入依頼が無かったので、もし依頼が来るとすれば、それは容疑者になるのではないかという思いがあった。だから構えるということはあまりなかった。医師である以上、目の前に絶命しかけている人がいれば、それがどんな人間であっても受け入れて治療に専念し、命を助けようとするのが当たり前のこと。それが仕事だと教わっていたし、今でもそう思っている。今回のケースの場合、1時間以内、2時間以内に絶命してしまうかもしれないというくらいの非常に危険な状態だったし、むしろそういうことを考える余裕すらなかった、というのが正直なところだ」。

■「医療スタッフは“感情を入れずに任務を遂行する”というベクトルを向いていた」

事件直後の青葉被告の容態について上田教授は「ほぼ無理だったと思う」と振り返る。助かる見込みがほとんどない状況下で取った治療法が、わずかに残っていた正常な皮膚を培養した「自家培養表皮」を移植することだった。

「同じ治療で全身の70%にやけどを負った方を救命した経験はあったが、90%を超えていると、生存がほぼ難しい。医療機関のスタッフの経験値、実績によっては“諦める”という選択をせざるを得ないということも実際に出てくると思う。だから厳しい戦いになるだろうなと覚悟したし、京都府警に対しても“期待に応えるのは難しいかもしれない”という説明をする日々が続いた。

裁判を受けさせたりするのは司法の仕事であって、私は迷わず救命するという任務を遂行するだけ。だから治療するにあたっては、自分の感情を入れることはないし、ただ、このままでは真相が分からなくなってしまう可能性があるし、それでは被害に遭われた方やそのご家族・関係者の方が落胆してしまうことになるという思いはあった」。

医療スタッフのメンバーもまた、上田教授と同じ思いを共有していた。

「アンケートを取ったわけではないし、むしろそれぞれが感じた葛藤などについてきっちりフィードバックができていないのは課題だと感じている。ただ、主治医も含め、気持ち的について行けないとか、離脱したい、といった声は出てこなかった。おそらくみんな全ての感情を抜きにして、救命しないといけない、それだけのために頑張っていたと思うし、そういうことを考える余裕も無かったのだと思う。その意味ではかなり結束していたというか、みんなの中にブレ、迷いはないと感じていたし、同じベクトルで4カ月も動き続けることができたと思う。また、私たちが治療に専念できるよう、他の患者への説明などは病院側が全てやってくれていた。そこは感謝している」。

■「不安になり、2時間おきに目が覚めることもあった」「変わっていてほしい、という願望の方が強い」

それでも4カ月もの間、主治医として容疑者に向き合い続けるのは、精神的にも非常な負担があったという。

「搬送を受け入れることはメディアに伝えていなかったにも関わらず、報道陣が病院の前にカメラを持って待ち構えていたし、搬送用ヘリが何機かに追いかけられていたので、情報が流れているんだなと思った。しばらくすると病院近くのコンビニに記者が張っているというとか、院内にも入ってきているという情報もあった。私自身は彼を治療しているということは誰にも言えない。それでも、どこかのメディアに“急変した”というような情報が漏れてニュースに載っているんじゃないかと不安になり、2時間おきに目が覚めることもあった。

また、病院と理事長宛に怪文書が送られてきたこともあり、上層部には何かアクションを起こされるのではないかという動揺もあった。実際、私たちに対して危害が加えられるかもしれないという情報もあったので、警察と相談して警備のレベルを上げてもらったこともあった。

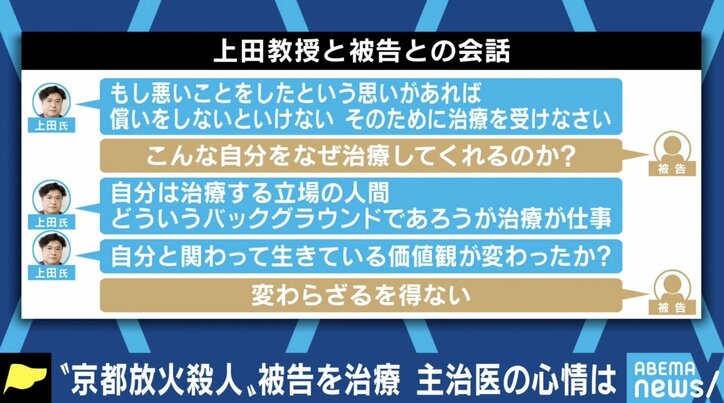

治療開始からおよそ1カ月後、意識が回復し、呼びかけにも応じるようになった青葉被告は、上田教授に「こんな自分をなぜ治療してくれるのか」と尋ねたという。

「詳しいことをお話しすることはできないが、警察の方が傍におられたこともあり、転院までの間、彼と事件に関する話は一切していないし、重要なキーワードのやり取りをした記憶もあまりない。今の状態を知ることをできないので、リハビリの状態次第だが、おそらく普通に会話ができるまでには回復していると思うし、そうなるはずだ

私だけでなく医師やナース、管理栄養士、リハビリ、全てのスタッフの向き合い方に対して彼がどういうふうに感じてくれるか、感じてくれないと困るという思いを持って接してきた。そこから心境の変化があったのかは知りたいし、死生観がどのように変わったのかといったディープな話はしたい。私としては、変わっていてほしい、という願望の方が強い」。

■「“ありがとう”の一言だけで元気になれるし、もっと腕を磨こうと勇気づけられる」

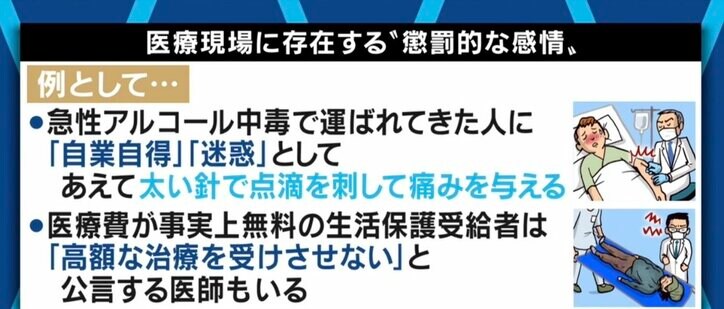

「これまで患者が暴れたり、唾を吐きかけたりという現場も経験した」と話す上田教授。それでも「大きく倫理観が外れた医師はあまり知らないというのが正直なところだ」という。

「忙しかったり、疲れていたりすると気持ちのコントロールが難しくなるし、中には感情的になってしまう先生もいると思う。ただ、場数を踏んでくると慣れてくるものだし、そういう時こそ冷静になれるというのが、医師に一番必要とされる資質だと思う。追い込まれるほど、あるいはピンチになるほど、嫌なことを言われるときほどきちんと思考して行動、発言をする。

私たちが医学生の時にはそういう教育はほぼなく、どちらかというと“根性論”で育ってきた(笑)。ただ、最近の大学の医学教育では、そういう倫理についても授業で学ぶと思うし、むしろ若い先生の方が倫理観はきちんとしているかもしれない。また、私が勤めている病院にもあるが、患者さんのクレームを受ける部署が設置されるようになったので、当事者にフィードバックし、注意することも行われている。そういう流れ、そういう文化を作ることも非常に大切だと思う」。

その上で上田教授は「私たちが最もモチベーションが上がるのが、患者さんやそのご家族から“ありがとう”と言われること」と明かす。

「単純なことだが、僕はそれだけで十分だと思う。しんどい時、その一言だけで元気になれるし、もっと腕を磨こうと勇気づけられる。ただし、日本は医療を取り巻く法的整備がすごく遅れている。特に高齢化社会になり、救急領域でも高齢者の傷病者がかなり増えているし、終末期医療の重要性も増している。そこで法的整備がないために医療従事者が振り回され、結果として患者さんの不利益になる現状がある」と訴えていた。(『ABEMA Prime』より)

※この記事は、2021年6月1日に掲載した記事を再編集したものです。

この記事の画像一覧