1月17日、阪神淡路大震災が発生してから30年を迎えた。

甚大な被害をもたらしたこの大震災がきっかけで“日本人の地震に対する向き合い方”が大きく変わったという。テレビ朝日社会部の杉山貴弘デスクに聞いた。

震度は気象台の人たちの“体感”で決められていた

阪神淡路大震災ではどの程度の被害が出たのか?

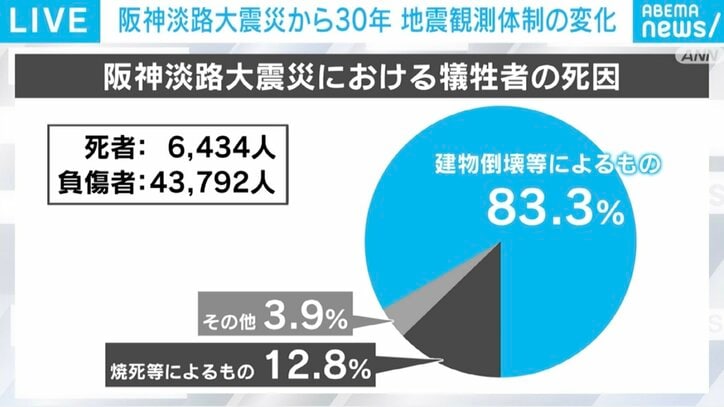

杉山デスクは「30年前の1995年1月17日午前5時46分、まだ寝てる人も多い中、淡路島北部を震源とするマグニチュード7.3の地震が発生。この地震で神戸市や淡路島で震度7を観測し、亡くなった方は6434人、負傷者は4万3792人、建物の全壊が10万棟を超え、半壊も15万棟近くになった。死因の大半は建物の倒壊によるものだった」と説明した。

杉山デスクによると、1995年当時と現在では地震の“震度”についてのアプローチにも差があったという。

「1995年当時も震度階級として『7』は存在していたが、『7』については現地調査を行って決定することになっていた。そのため、認定されたのは2月7日になってからだ。さらに、当時震度5、6はあったが両者の中でも被害の幅が大きかったことも問題になり、96年4月から震度5と6に現在のような『強』と『弱』をつけて区分けするようになった」

さらに驚くべきことに平成初期まで震度は気象台の人たちの“体感”で決められていたという。

「揺れの感じ方で『だいたい震度2かな? 3かな?』という形だった。とはいえ体感では、例えば寝てる時と立ってる時では感じ方が違うなどズレが生じるため、さすがに問題だということで1994年にようやく全ての震度観測点への震度計の整備が完了。揺れが自動で送られるようになった。とはいえ当時、観測点は全国で300カ所しかなく、96年に600カ所に倍増させた。それでもより細かく迅速に判定を行うことが求められ、研究所や自治体にあるデータもオンラインで繋ぐようになり、今は4368カ所の地震データを観測できるようになった」

“地震の予知”は頓挫

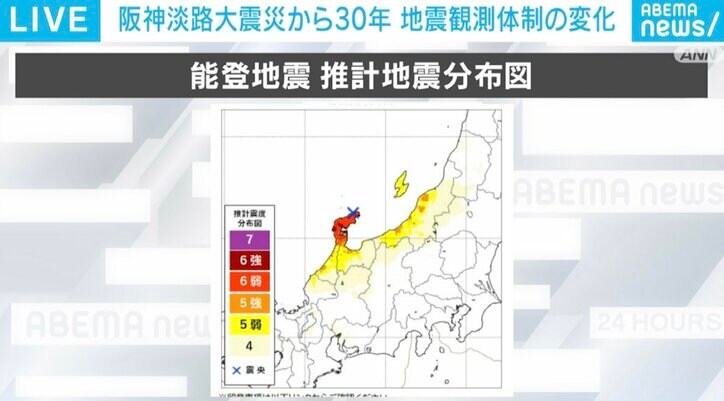

そして2004年、気象庁は「推計地震分布図」の提供を開始したという。これはどのようなものなのか?

杉山デスクは「震度5弱以上の地震があった時に速やかに震度を面的に表示するものだ。例えば能登半島地震の震源は能登半島の先端だったが、新潟県の一部もオレンジ色になっており、揺れが激しかったことが分かる。おそらく、地盤の緩いところなのだろう」と説明した。

その後、2007年には緊急地震速報が導入され、震度5弱以上の揺れが発生した場合、大きな揺れが来る前にスマートフォンやテレビに通知が飛ぶようになった。

バージョンアップが進む防災。地震の“予知”はできないのか?

「『もしかしたら地震予知は可能なのでは』という淡い期待があったが2011年の東日本大震災が起こり、予知情報という仕組みは2017年に廃止され、現在は南海トラフ臨時情報という予知を前提としない情報の出し方に変わった。2024年7月の日向灘地震の時に『巨大地震注意』が出され、1週間ほど注意・警戒が呼びかけられたのがその一例だ」

では「耐震」については進化しているのか?

「地震に対する耐震化の基準は強化されてきている。実は阪神淡路大震災の前の1981年に宮城県沖地震の被害を受けて建築基準法が変わっており、阪神淡路大震災の際にもこの“新耐震基準”で作られた建物はあまり壊れなかった。その後、さらに木造住宅の耐震性を目的とした現行の耐震基準、いわゆる“2000年基準”が設けられた」

一方、残念ながら避難所における生活には大きな進展が見られないという。

「30年前の阪神淡路大震災では避難所にプライバシーはなく、衛生状態も悪かったため、避難所で体調を崩したり、命を落とす人もいた。そして、能登半島地震でも半島という地理的な要因はあったにしても物資が行き渡らず、体育館に段ボール敷くような場面も見られた。能登半島地震での死者は498人(1月16日現在)だが、いわゆる災害関連死が270人を占めている。そういう方たちは地震後の対応が早ければ命を救えて可能性があったのだ。地震の観測など、技術面での進化は見られたが、今後は地震が起きた後にどうすれば被災者が安全で快適に過ごせるかについても力を入れるべきだ」

(ABEMA/ニュース解説)