長崎県の沖合で6日、医療搬送用のヘリコプターが不時着したとみられ、患者や医師ら男女3人が死亡しました。そして7日午後、国の航空事故調査官が救助された人が入院する病院へ向かうなどして原因の究明を急いでいます。

【画像】「意図的に不時着水させた可能性も」原因は…“医療ヘリ”事故で患者ら3人死亡

■ヘリに浮袋…機長に“着水の意思”

運輸安全委員会 奥山克也主管調査官

「どこに座っていたとか、どういうふうに脱出をしたか、その前にどういう兆候があったのか。大体聞けたので、今の段階では可能性としてはある程度は分かりますが、機体を見ないと分からない」

(Q.何らかの原因で操縦ができなくなり、不時着せざるを得なかった)

「そういう状況が起きたのだろうと思う」

『ホワイトバード』と名づけられた、そのヘリは救急医療の救世主とされていました。事故が起きたのは、長崎県壱岐市の沖合。

3人は黄色いフロート(浮き)にしがみついた状態で発見されました。

運輸安全委員会によると、この機体のフロートは手動でしか開かないといいます。つまり、機長には着水する意思があったことになります。

乗っていたのは6人。機長、整備士、看護師は意識があるものの、患者の本石ミツ子さん(86)と、その息子・本石和吉さん(68)、そして荒川渓医師(34)が亡くなりました。

ヘリは6日昼過ぎ、福岡和白病院を出発。対馬で患者と付き添いの息子を乗せて、午後1時半に空港を離陸します。ところが17分後、無線がほとんど通じない海域でのこと。福岡の病院ではモニターを通じ、リアルタイムでヘリの航跡を追っていました。しかし、機体の位置を示すGPS情報が突然、消えてしまいました。

当日、そのモニターを見ながら運航をサポートしていた担当者に話が聞けました。

エス・ジー・シー佐賀航空 運航管理 衛藤孝憲氏

(Q.異常に気づいてどんな対応を)

「無線での呼び込み。操縦士と整備士それぞれ携帯電話でも呼び込み」

(Q.携帯はつながった)

「つながりません」

■運航会社 去年も死亡事故発生

その時、何が起きていたのか。ヘリを運航していたのは『エス・ジー・シー佐賀航空』という民間企業でした。

エス・ジー・シー佐賀航空 統括航空事業本部長 宮原幸徳氏

(Q.不時着水なのか墜落なのか。原因を機長は話しているか)

「原因はいまのところ、まだ判明していません。操縦士は社員パイロット。年齢は66歳。総飛行時間は3692時間。当該機の飛行時間は643時間。十分ベテランと言えるパイロット」

これまでのところ、機体が制御できない状態だったことを示す情報は出てきていません。ただ、この運航会社では去年7月にも死亡事故が起きていました。遊覧飛行を終えて空港に戻る途中にヘリが墜落。機長と整備士の2人が亡くなり、国の運輸安全委員会が事故原因を調査中です。

去年の死亡事故を含め、エス・ジー・シー佐賀航空では2000年以降、6件の事故が起きています。

エス・ジー・シー佐賀航空 統括航空事業本部長 宮原幸徳氏

(Q.うち2件が重大インシデントに認定されているなかで事故の受け止めは)

「当然、事故後は社内において全ての機体の健全性の確認、パイロットの教育、技量の確認を実施して報告している。それに基づいて、安全性は保てるだろうということで運航を再開するという順番でやっている」

(Q.今回の機体はこれまでに事故は)

「ございません」

この医療搬送用ヘリは、福岡の医療法人が運航を委託していました。最近は年間80件ほど、患者を搬送していたといいます。そして去年、運航会社が別のヘリで死亡事故を起こした後も、病院側は…。

福岡和白病院 富永隆治院長

「これは救急医療にはかけがえないものだと判断し再開した。そういった意味では、今回の事故は本当に悲痛の極み。安全であるという説明を受けて、私も乗り『これは大丈夫だ』と判断。いま考えれば甘かったかなと」

■「一番頼り」離島医療に重要なヘリ

ドクターヘリと違って、民間の医療搬送用ヘリは国や地方自治体の補助金を受けていないため、柔軟な運用が可能です。県境をまたいだ搬送も積極的に行っていて、今回は長崎県・対馬の患者を福岡市まで搬送する予定でした。

亡くなった親子、本石ミツ子さんと息子・和吉さんが暮らしていていたのは、対馬にある人口500人ほどの小さな町。集落の人たちは皆、顔なじみです。

本石さんの知人

「和吉さんは仕事は真面目で温厚。みかんができたら『ちょっと早いけど食べんね』と持ってきてくれる。ミツ子さんも電動のシニアカーで山に行って、自分で野菜作って、帰りに『大根ができたけ食べんね』」

母親はつい最近まで、元気な姿を見せていましたが…。

本石さんの知人

「(ミツ子さんが)2~3日前に頭を打って、ちょっとたんこぶが。呂律(ろれつ)が回らないから(和吉さんが)『救急車呼ぶよ』と」

島にある総合病院は医療資源が限られています。離島で命をつなぐため、ヘリが重要な役割を果たしていました。

本石さんの知人

「一番頼りでしょうね、救急の場合。対馬の人は。たびたびある事故でもなかろうけどね。なんでこんなになったかね」

(Q.不安はある)

「うん」

海保も、機長ら助かった3人への聞き取りを始め、業務上過失致死の疑いも視野に捜査する方針です。

過去の死亡事故との関連について、国の運輸安全委員会は…。

運輸安全委員会 奥山克也主管調査官

「機種がまったく違いますし、搭乗されている方の運航経歴も全く違うと思うので、そこは今、一緒とは考えていない」

■霧が発生していた可能性も

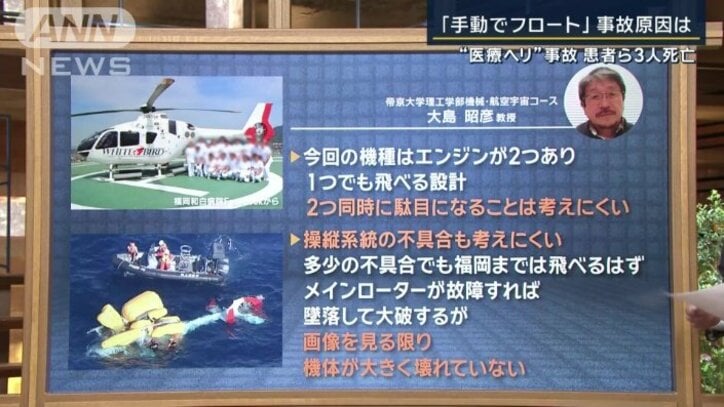

事故原因について、消防ヘリなどで患者空輸の経験も持つ、帝京大学・大島昭彦教授に聞きました。

帝京大学理工学部機械・航空宇宙コース 大島昭彦教授

「今回の機種はエンジンが2つあり、1つでも飛べる設計。2つ同時に駄目になることは考えにくい。また、操縦系統の不具合も考えにくい。多少の不具合でも福岡までは飛べるはず。ただ、メインローターが故障すれば操縦不能になり、墜落して大破するが、画像を見る限り機体が大きく壊れていないので違うでのはないか」

(Q.航空事故調査官によると、機長が手動でフロートを出していたということですが、ここから分かることは)

帝京大学理工学部機械・航空宇宙コース 大島昭彦教授

「いつフロートを出したかにもよるが、燃料トラブルなどでフロートを出したうえで、意図的に不時着水させた可能性もある。現場海域では事故後に濃霧警報が出ていて、事故当時すでに霧が発生していた可能性がある。海上の霧は急に発生することもある。もしそこに入ってしまうと、平衡感覚や視覚にずれが生じる“空間識失調”に陥り、機体の姿勢が分からなくなる。不時着水の直前にフロートを作動させた可能性もある」