26日、京都にある真宗大谷派の本山、東本願寺で一部の僧侶に対する残業代が未払いであることが発覚した。

個人で加盟できる外部の労働組合を通じ支払いを請求したのは、全国から訪れる信者たちの世話役として研修施設で働いていた非正規雇用の僧侶2人。時間外労働は多い月で130時間にのぼっていたが、残業代の一部が支払われていなかったという。東本願寺は25日までに3年5カ月分の不払い分や延滞料約660万円を2人に支払った。

真宗大谷派宗務所の下野真人氏は「基本のシフトが朝8時半から夜9時まで。法定労働時間の8時間を超えている上に、早朝に来て頂いたり、夜9時に日程が終わっても参加者の方から『ちょっと相談があります』とか『こういうことを聞いてください』というのに前向きに対応して頂いていました。そうなると、その分が全て時間外労働になっていく」と説明、「宗教行為と労働というところの線引きを非常にあいまいな状況にしてきているということは事実だと思います」と話した。

さらに東本願寺は、信者らの世話にあたる僧侶に対して、40年以上にわたって残業代が未払いであったと明かし、早急に割増賃金の支給方法を見直したいとコメントしている。

埼玉県にある曹洞宗見性院の橋本英樹住職は「ついに来たかという感じですが、労働者という認識が無く、そういうものだと僧侶たちも本山職員も思っていたでしょうし、社会常識がお互いに欠けていたと思う」と話す。

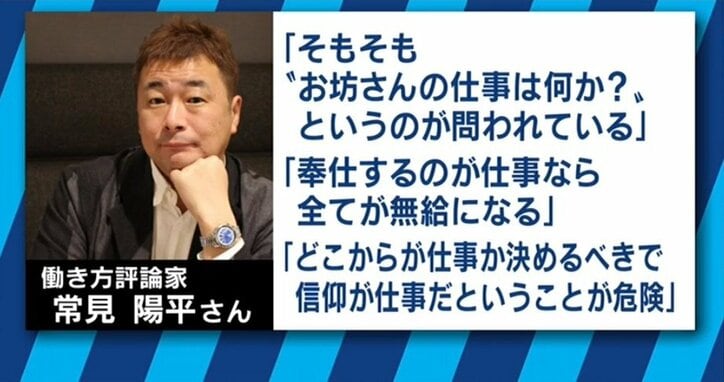

働き方評論家の常見陽平氏は「今回の問題は、そもそもお坊さんの仕事は何かということが問われている」とコメント。さらに「奉仕するのが仕事ならすべて無給になるし、どこからが仕事か決めるべきだ。単に信仰が仕事だと考えるのは危険」だと警鐘を鳴らす。

「聖」と「俗」という考え方をすれば、僧侶は聖職者だ。

橋本住職は「どこまで職業で、どこまでが生き方なのか凄く難しい。僧侶はお金に執着してはいけないという側面もあるが、家庭もある。お寺を維持するという意味では経営者もある。そのためにお布施をどのように頂くか、などと色々考えてしまう。僧侶が実力をつけてお布施をもらうのは正しいことかもしれないが、そうであってもやはり僧侶は俗になってはいけないと思う私も妻子がいるが、子どもにお金がかかってくると、収入をある程度増やさないといけない」と苦しい胸の内を明かした。

複雑なのは、弟子や雇われている僧侶の場合だ。

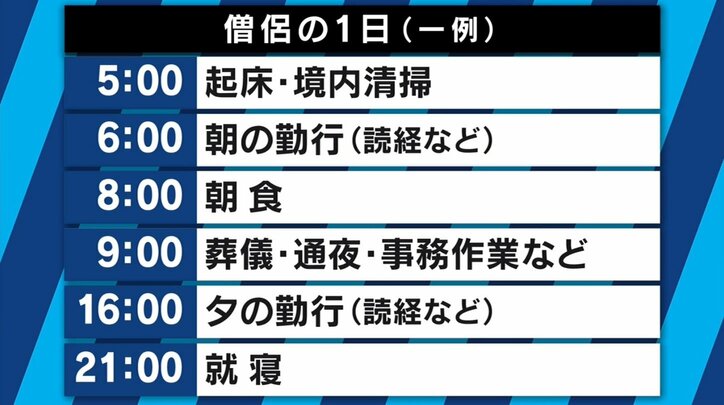

「東本願寺に勤めている職員は完全に雇用されている労働者。一般的にお寺に事務で働いている人たちも朝9時出勤・午後5時退勤といった具合だが、お弟子さんや僧侶、住職はそうはいかない。お寺に住み込みという場合もあり、朝のお勤め、お経や作法の練習もある。通夜が入れば残業になりますが、ここからが残業、という明確な線引きは難しい」(橋本住職)。

橋本住職の下で修行に励む弟子も、通常は朝5時半くらいに来て、6時の鐘を打つのだという。早いときは朝5時から座禅を組むこともあるようだ。

「本山で厳しい修行をしている間はほとんど給料がなく、1年目に月1万円とか、2、3年目でも2、3万円という水準。全部が残業になって、お給料をもらうことになってしまえば、俗人と変わらなくなる。僧侶になるために無給で修行する期間も必要だろうし、朝早く起きて寺の掃除をするということも大事だろう。ただ、雇う側は生活の事も保障していかないといけない。私も、お弟子さんたちが結婚できるようにしてあげないといけないし、普通の職業との違いというものをよく考えていかなければならない」。

東洋経済オンラインの山田俊浩編集長氏は「元々、僧侶になる=就職ということではなかったと思う。それが仏教系大学を出て、入るお寺を選び…という形が一般的になってくると、労働環境の透明性がなければ、ゆくゆくはなり手がいなくなってしまう」と懸念を示す。

橋本住職は「多くの僧侶の収入は決して高い水準ではない。お寺社会の中でも格差が広がっている」と話す。「坊主丸儲け」「儲けられるのが良いお坊さん」といったイメージで見られることを懸念、「お寺社会もそろそろ社会の常識を学んだ方が良い」とも指摘する。

「お寺の常識は社会の非常識、社会の常識はお寺の非常識だったりする。やっぱりちゃんと頂くものは頂いて、税金もしっかり納めていくことが大事。不動産や幼稚園経営など副業的なものは課税対象だが、お布施やお賽銭は非課税なので、お金の流れも明朗会計にしないと、社会からの不信感も出てくると思う。実力をつけてお布施を頂くのは良いことだが、使いみちが大切。俗にまみれてはいけない。社会常識を守り、襟を正して生活すべきだ」。

加えて、檀家制度崩壊の影響も大きい。「地方も都会も檀家コミュニティは崩壊している。お寺を社会のみんなで支えていくという時代ではない」(橋本住職)。

若いお坊さんの悩みを聞く「フリースタイルな僧侶たち」を運営している奈良・満誓寺の竹林信悟住職によると、僧侶になりたいという若者が増える一方、建物なので修繕費用や、後継問題に悩む僧侶も多く、「お参りに来る方が少なくなったとか、結婚の悩みも寄せられます」という。

橋本住職も、「お坊さんと結婚するのはプレッシャーがあってなかなか大変だと思う。お寺の魅力を伝えて、お寺ってやりがいがあるなと思われれば良い。私たちには戒律もある。それをきちんと守って聖職者を目指さなければいけないし、威厳も保たなくてはいけない。現実をみて幻滅する部分もあるかもしれないが、もっとオープンにして、是々非々で討論していろんなことを整理していく時代にきている」と話した。(AbemaTV/AbemaPrimeより)

この記事の画像一覧