坂本龍馬を生んだ土佐=高知県。この地が最も熱く燃え上がるイベントが、よさこい祭りだ。気温35度を超える暑さの中、絶叫する一人の男の姿があった。

「We Are ダイヤモンドダイニング!」

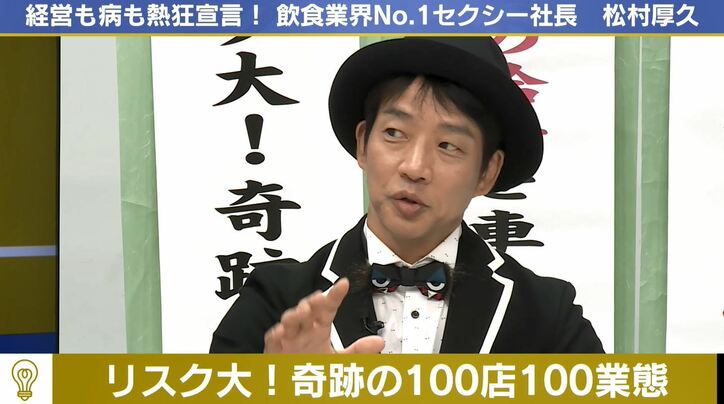

株式会社DDホールディングス代表取締役、松村厚久だ。松村は今、若年性パーキンソン病と闘っている。しかし、松村の“熱狂”は止まらない。女性社員を引き連れ、故郷で凱旋の舞を披露、満身創痍の体に鞭を打って走り続けている。

バブル時代はディスコの"黒服"として名を馳せ、飲食業界に参入後は"100店舗100業態"を実現させ、上場まで果たす。業界でその名を知らぬものはいなくなるまでに成長させた、名物経営者だ。今やプロデュースする店舗は400以上、グループ会社の社員数は8000人を超える。熾烈な競争の飲食業界で松村はなぜ成功を収めることができたのだろうか。

■肩を借りなければ歩けない日も

松村が向き合って10年の月日が過ぎたパーキンソン病とは、神経を司る物質が減少することで体が思うように動かなくなる病気だ。震えや硬直などでこれまで当たり前にできていたことが徐々にできなくなっていく。

診療に通う病院は、東京・小平市にある。松村の若年性パーキンソン病は日によって体調が異なり、一人で歩ける時もあれば、誰かの肩を借りなければならない日もある。この日は主治医に「縄跳びができなかったんです」と打ち明けていた。

パーキンソン病に罹る年代層は比較的高齢者が多いとされる、しかし、松村が発症した時期は、事業を軌道に乗せかけた40歳目前の時のことだった。「予兆はあった。腰が凝ったり肩が凝ったり。時間があるたびに整骨院とかマッサージとか行っていた」。成長軌道に乗った時点で明らかになった難病。しばらくの間、ごく数人にしか病気については打ち明けず、経営を続けた。時には取引先から「酔っ払っているのか」とクレームを受けたこともあった。

おしゃれなブランド物の服に身を包み、「現状はちゃんと寝てると調子がいい。夜更かしすると体調が悪い。僕は酒は飲まない、タバコもやらない。血液年齢は若いんですよ」と笑う。難病と言われる若年性パーキンソン病だが、松村はあと3年で完治させるつもりだと豪語。50歳を迎えた現在は腸に直接薬を送る装置を身に着け、驚異的とも言うべき前向きさで病の進行を食い止めているという。

■常識を否定した"100店舗100業態"戦略

松村の驚異的とも言われる経営手腕を象徴するのが、"100店舗100業態"と呼ばれる飲食店の運営スタイルだ。一般的には流行った店をチェーン展開していく手法が常套手段だ。しかし松村はその考えを否定、全く新しい店で勝負しつづけること選んだ。

東京・有楽町にある土佐料理の店「四万十川」はその記念すべき100店舗目の店となった。松村のふるさと・高知県を再現した店内はまるで土佐のテーマパーク。ウリは高知のカツオの藁焼き塩たたきだ。高さ2mの炎で客の目の前で豪快に焼き上げる。「店そのものに強烈なストーリーがあり、ドキドキを体験できる異空間の店作り」、それが一貫してこだわるコンセプトだ。

メニューだけでなく、内装もゼロからスタートさせなければならない新しい出店計画にはコストもリスクも伴う。にもかかわらず松村は「ビッグマウス」と揶揄されながらも、計画を本当に実現してみせた。

アイディアの源泉について松村は「映画にインスパイアされて作ることもある。クリエイティブは目から。目にいかに多く入れたやつが勝つ」と明かす。「例えば『ベルサイユのばら』をもじった『ベルサイユの豚』。店内にはマリー・アントワネットが豚を抱いている絵がかかっていて、店内には『オスカル』という名の豚がいた」。「オペラ座の怪人」から着想を得た「オペラ座の魔法使い」という店や、グリム童話をイメージした店を作ったこともある。

しかし、この"100店舗100業態"戦略について松村は「絶対に止めた方がいい」と話す。無論、すべてが上手くいくわけではないからだ。潰れそうな店は「潰れる前に止めちゃう」。見切りの早さも松村の強みの一つだ。

■「ボディコンナイト」「Tバックナイト」などのヒット企画を連発

1967年3月29日生まれの松村は、幼い頃から活発でリーダー的な存在だった。スポーツ万能、中学時代は野球部、高校ではサッカー部主将を務めた。

日本大学に入学後は開店間もないサイゼリアでアルバイト三昧の日々を送った。働き始めたきっかけは、付き合ってフラれた女性に「また会えるかも」という"不純な動機"だったという。しかし、ここで飲食店の面白さを知ることになる。「料理のサポートをしていたのですが、『美味しかったよ』『安かった』と言われるのが嬉しくて」。

大学卒業後はディスコ運営の大手である日拓エンタープライズに入社、時はまさにバブル絶頂期。"人気黒服"として、六本木で有名な存在になっていった。

「働いていたのはバブルの最後の方。すぐにバブルが弾けて、客がいなくなって」。当時はインターネットもない時代。必死になって販促に取り組み、「ボディコンナイト」「Tバックナイト」などのヒット企画を連発した。「ボディコンを着てくれば100円、Tバックを履いてくれば100円。僕はフロントでTバックかどうか見てました。ぺろんとめくって(笑)」。そんな松村の取り組みを深夜番組「トゥナイト」が取り上げた。

「Tバックの女の子たちが踊ってるのはすごい光景だった。でも、それも飽きられて、ジュリアナ東京が閉まってバブルは終わりました」。

■ガングロブームの日焼けサロンで稼いだ資金で「Vampire Cafe」をオープン

ディスコに6年勤務した後、1995年に独立。28歳でガングロギャルを相手に日焼けサロンを経営し始めた。

「ガングロブームが2年目に到来して。池袋などを中心に、4店舗まで広がりましたね」。日焼けサロンで貯めたお金と借入金で6400万円を集め、銀座に念願のレストランを開業した。

それが、「吸血鬼の館の晩餐会に招待された」という設定の「Vampire Cafe(ヴァンパイアカフェ)」だ。コンセプトの源は、当時の妻と出かけたアメリカの新婚旅行。「オーランドに行ったんだけど、ディズニーワールド、ケネディ宇宙センターと楽しいものだらけ。ダウンタウンの中心に、世界で一番怖いお化け屋敷があった。でも、4名以上で入店しないと入店拒否なんです。なぜなら腰を抜かしちゃうから。アメリカ人カップルと4人で入った。ちょうどその日は13日の金曜日で、ジェイソンが本当にチェーンソー持って追いかけてくる。一緒に入ったアメリカ人カップルが泡を吹いて倒れていた(笑)。"非日常は泡を吹くんだ"って気付かされたんです」。

そんな非日常に着想を得て生まれたVampire Cafeだが、軌道に乗るまでは困難の連続だった。

「そもそも吸血鬼が入っている六角形の棺桶。それがどこにも売っていない。デザイナーに作ってくれって言ったら怒っちゃって。『俺は棺桶作るためにデザイナーになったんじゃない!』って言われて」。それだけではない。1号店の開店直前にシェフが逃げてしまったこともある。「慌てて人材派遣会社にお願いして派遣してもらったんだけど、その人達が舐めきってて。初日に全員クビです。またシェフがいなくなっちゃった(笑)」。

そうしたトラブルを乗り越えていくうちに、メディアからの注目が集まるようになった。

「当時広報をやっていた人間には『Hanako』『東京ウォーカー』『TOKYO1週間』のライターが店に来るっていう確約がもらえるまで帰ってくるなって言ってて。雑誌に取り上げられれば、その後にはテレビが来る。人がめちゃくちゃ入った」

■「ホノルルマラソンで華麗にゴールを切ると決めている」

「店にはストーリーが必要なんだ」。そう豪語する松村が強烈なダメ出しを受けたという相手が、「牛角」の生みの親にして現ダイニングイノベーション社長の西山知義氏。

「アニキ(西山氏)は僕からしたら雲の上の人で。100店舗とかでいい気になっているようじゃだめだ。100億円の売上じゃなくて100億円の純利益を出さないと。いろんなことを怒られていますが、まだ背中が見えないっすね。それくらい突っ走っている」と惚れ込む。

難病との長い闘い。それでも折れないのが松村だ。「仕事の意欲はさらに燃えましたね。神様は超えられない試練は与えない。超えられるだろう。自分の中では3年後に治る予定。iPS細胞、来年から治験が始まるって聞いて」。

執務室には、"ゴール"を示すものが置かれていた。それはノンフィクション作家・小松成美から贈られたマラソンシューズだ。これを復活の時に履き、ホノルルマラソンで華麗にゴールを切ると決めている。松村の掲げる理念の一つ「熱狂宣言」が、生きざまをすべて表している。「止まれないんですよね、ゴールがない。ゴールがないマラソンを全力疾走してる感じ。経営にゴールはない」と目を輝かせた。

(AbemaTV/『偉大なる創業バカ一代』より)