TBSで放送中の医療ドラマ「ブラックペアン」に出てくる「治験コーディネーター」について、「本物とは違う」と怒りの声が寄せられている。

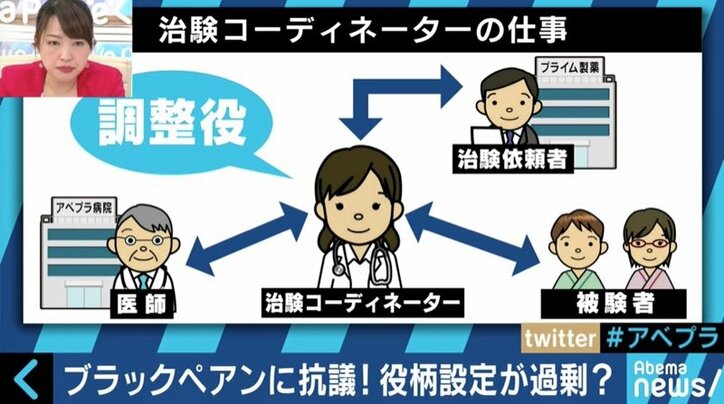

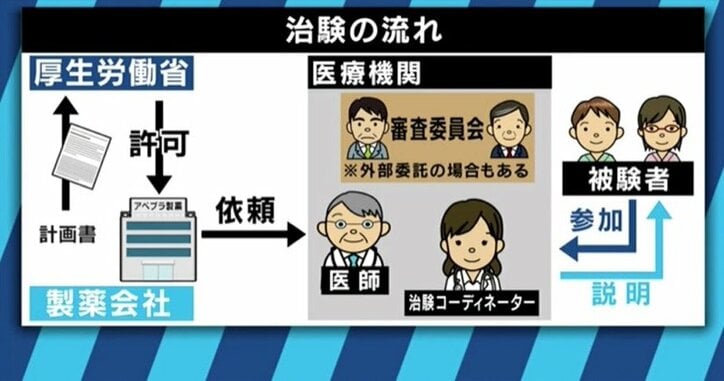

治験とは、新薬や医療機器を開発する際、厚生労働省の認可を得るため、人体への効果・安全性を確認するテストのこと。そして、治験を行いたい製薬会社や医療機関、被験者をつなぐ調整役が治験コーディネーター、通称CRC(Clinical Research Coordinator)だ。

ドラマでは"カトパン"こと加藤綾子さんが演じる治験コーディネーターが重要なシーンでどこからともなく現れ、院内ではスーツにヒール、そして夜は大学教授や医師を三ツ星レストランで接待。さらに治験を受ける患者に対し、「負担軽減費」の名目で「お納めください。早急に御入用と伺いましたので」と300万円もの大金を手渡すシーンもあった。

ドラマの最後にはフィクションであることの断りが入り、番組公式ホームページにも「ドラマの演出上、登場人物の行動は、治験コーディネーターの本来の業務とは異なるものも含まれています」と注意書きがあるが、日本臨床薬理学会はTBSに抗議文を送付。「ドラマの演出上という言葉で片付けられないと私たちは考えます。このドラマにより患者様が治験コーディネーターという職種や治験に不信感を持ち、治験を通じた新薬・医療機器開発へご協力を頂けなくなるとしたら、医療イノベーションを目指す日本にとって大きな損失につながります」としている。

街で意見を聞くと、「フィクションだし、そんなに気にすることでもないと思う」「テレビは影響力があるのでやりすぎはよくないと思う」「現実には起こりえないと思って私たちはみているけど、私たちが知らない役職とか仕事に誤解を与えるような演出をするのはよくない」といった声が聞かれた。

実際の治験コーディネーターに話を聞いた。約40人の治験コーディネーターが業務に当たる株式会社CTSの大杉かな子さんはドラマについて「実際とはだいぶ違う描かれ方をしているなと思う。母親に"あんな仕事なの?"と心配された」、木村早苗さんも「金銭誘導は絶対にやってはいけないことなので実際に接待はない。テレビ的な演出だなと思って、楽しくドラマは見させてもらっている。しかし、治験や治験コーディネーターを知らない人が見た時に『そういうものなんだ』と認識してしまうと、治験に対する不安だったり、実際に協力してくれている被験者さんの不安が大きくなったり、治験をやめたいとか、新しい治療の機会を失ったり、そういうことに繋がるとしたら怖い」と話した。

大杉さんによると、確かにスーツで病院に行くこともあり、負担軽減費も支払うが、300万という額はありえないという。「多少のフィクションは必要だと思うが、法に触れるような表現は止めてほしい。参加している患者さんが多額のお金をもらっているのかと誤解されてしまう」。

東京工業大学教授の柳瀬博一氏は「2000年代の半ば頃から、特に原作が漫画作品の映画やドラマで、あまり知られていないプロフェッショナルに光を当てるような脚本が多くなった。しかしその場合、仕事のディテールやリアリティが描かれていなければ失格だと思う。極端に言えば悪役の設定だったとしても、治験コーディネーターの仕事が掘り下げられていなければ、ドラマとして面白くならないと思う。プロに"これは実際にはないけど、なかなかやるな"と言わせるのが上手いドラマ。厳しい言い方をすれば入口の部分で本職の人にダメだと言われた脚本は失格だと思う」と指摘。

その上で「かつてのMR(製薬会社の医師向けの営業担当)と混同しているのではないかと思う。かつて製薬業界は横並びだったので、高級接待をしまくっていたが、2012年4月から規制された。そのイメージを引きずっているのかもしれない」と話した。

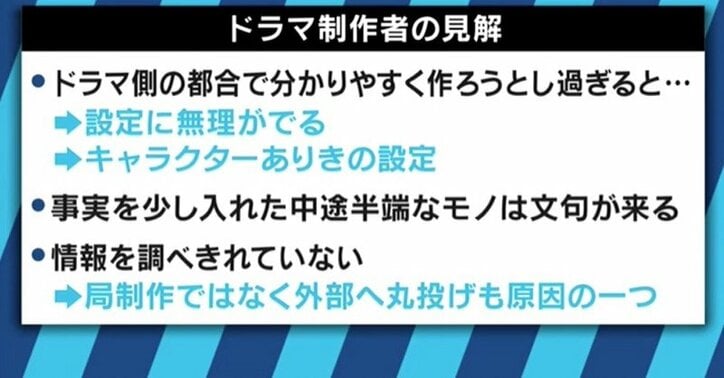

ドラマなどの監修も務める医療コーディネータージャパンの堀エリカ氏も「ドラマを愛するがゆえに非常に心が痛い。

私も昔のMRのイメージだと思った。今回のドラマ班はすばらしいと聞いている。原作には入っていないキャラクターなので、リサーチ不足があったのかもしれない。医療監修をする時には、必ず専門家にヒアリングをして裏取りをするはず。その上で脚本家が作っていく。法的にいけないことや誰かが傷つくこと、誤解を受けることはご法度という前提。もし私だったら存在しない職種を作るか、最終的にヒール役でお縄になるとかにする」とした。

フリーアナウンサーの柴田阿弥は「みんながよく知っている職業でないと、そのイメージで定着してしまう。身近にその職業の方がいなければ、将来なりたいと思う人が減ってしまうかもしれない。新しい職業の場合、そのイメージが浸透してからの過剰演出だったらいいのかもしれない」とコメント。

タレントの矢口真里も「ドラマには必ず悪役がいて、そしてそのキャラにも職業がある。ドラマでスポットライトが当たることで、その職業のことを知ってもらう機会にもなると思うが、みんながその職業の実態を把握した上での悪役の方がいいのかもしれない」と話した。

そして「こういう話題には熱くなってしまう」というふかわりょうは「この話の背景にはクレーム社会の存在もある。特にテレビが目の敵にされている。ただ、今回の抗議にはちゃんと意義がある。"またテレビでやれることが減ってしまった、そんなこと言ったら何もできなくなる"というような話とは一緒にしてはいけないし、表現の幅が狭くなるということではない」と熱弁していた。

(AbemaTV/『AbemaPrime』より)