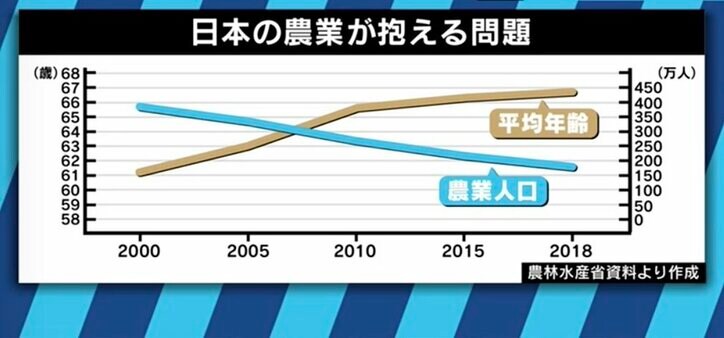

TPPの発効などで、外国の農作物との価格競争にさらされ、高齢化や後継者不足でその将来が危ぶまれている日本の農業。担い手である農家の平均年齢は66.8歳に達している。

農業ジャーナリストの窪田新之助氏は「農家には定年退職というものはないが、実質的に70歳で辞めていくというのが統計上わかっているので、あと2、3年で一気に辞めていく時代に入る」と話す。

そこで注目を集めるのが、AIやロボットを活用することで生産効率を高めつつ、より安いコストで農作物を生産するための手段として期待される"スマート農業"だ。

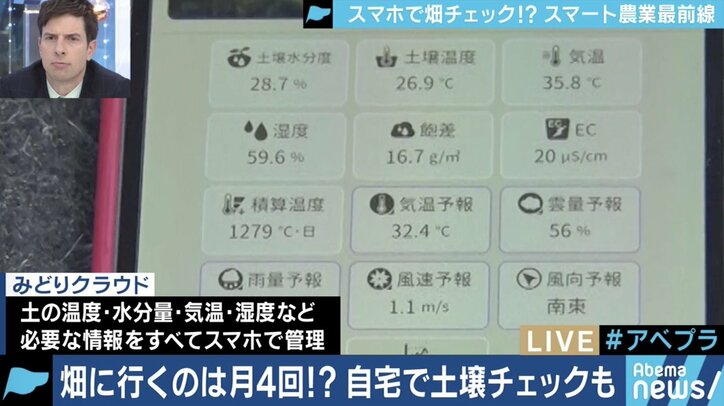

GPSによる無人運転を行い、誤差数センチで田畑を耕作する無人トラクター(約1000万~約1500万)や、付属カメラによる作物の迅速な健康チェックができる農薬散布用ドローン(約80万円)、身体的負担を軽減するパワーアシストスーツ(オープン価格)。温度・湿度・日射量・土壌水分写真など様々な情報をスマホで確認できる環境管理システム(導入費7万2000円~、維持費は月1280円)など、様々なテクノロジーが開発されている。

埼玉県でさつまいも農園を営む「さつまいもカンパニー」の橋本亜友樹社長も、スマート農業を活用する農家の1人だ。去年まで契約した農家に栽培を任せていたものの、収穫量が上がらない現実に直面した。そこで今年からスマート農業を導入し、自ら栽培に乗り出すことにした。

農園から車で1時間以上かかる東京足立区で会社を経営している橋本氏にとって欠かせないのがスマホだ。土の温度・水分量・気温・湿度などさつまいもを育てるために必要なすべての情報を管理できるようにしているのだ。そのため、毎日会社に通勤、遠隔で現地のデータを確認。農園に行くのは異変を知らせるアラームが鳴った時だけだといい、月に4回しか足を運ばないこともあったという。「カメラもついているし、映像でも確認しながら。本当に全部なくなって(盗まれて)いたらどうしようといった心配はないので安心している」。作物は順調に育っており、来月には収穫を迎える。

■人手不足を"収穫ロボット"で解消

先月、都内で開催された「儲かる農業サミット」で、「みなさん収穫など単純作業に追われているが、それがロボットで解消された時に、個人農家で年商1億が達成できる時代が来るのではないか。そうさせないといけないと思っている」と力説するのが、農業用ロボットの開発を手がけるベンチャー企業・inaho株式会社の菱木豊代表だ。

不動産コンサルタント会社に勤務するなど、農業とは無縁の経歴を送ってきた菱木氏。しかし2年前、スマート農業に可能性を感じてロボット開発に着手した。そして完成したのが自動収穫ロボットだ。

「5年前くらいからAIの勉強をしていて、それをどう活用するか考えていた時、鎌倉で農家をしている友人からロボットを作ってくれないかという話があった。確かにAIを活用すればすごいソリューションができるかもしれないと思って始めることにした。最初は雑草を取ってくれるロボットを作ってくれないかと言われたが、途中でアスパラ農家さんに"うちのアスパラをなんとかしてくれないか"と言われた。調べてみると、そっちの方が大変だったので、野菜の収穫側をやるようになった」。

菱木氏のロボットがアスパラガスを1本収穫するのにかかる時間はおよそ15秒。6時間で1000本ほどの収穫ができる計算になる。ビニールハウスからビニールハウスへの移動も自動で走行、夜間の稼働もできるため、大幅な収穫アップが見込める。また、アスパラの収穫適期は25cm以上のため、これまでは人が目視で判断する必要があったが、このロボットではカメラで撮影した画像をAIが判別するようにした。来月には農家に導入する予定で、今後は長さだけでなく、作物の状態から収穫時期の見極めができるまで進化させるのが目標だ。

「人間はすごく優秀なので、スピードは人間の方が早い。ロボットに関しては長く働かせることによって、その分人間の置き換えをするというふうに考えている。これからキュウリやトマトにも広げていこうと思っていて、8月中には実用化の予定だ。ただ、販売はせず、導入費用は無料にして"採ったら採った分だけ単価の15%を料金として徴収するビジネスモデルにしている。同じ量を収穫するための人件費に比べて安くなる。この領域は国内でもパナソニックさんが参入しているがサービスインには至っていないし、グローバルも含めてまだ黎明期。小麦や穀物向けのものはアメリカでたくさん作られているが、僕らはそこで勝負してもしょうがないなと考えている。ターゲットにしているのは、人が目で見て、手で採らなければいけない野菜だ。ヨーロッパでは時給2000円くらいになっているので、十分グローバルでも勝ち目があるかなと思っている」。

■スマート農業の可能性と日本が目指すべき方向性は?

前出の窪田氏は、「日本で一番多いのは稲作農家だが、彼らの平均収入は414万円なので、何十万というのはなかなかかけられない。ごく一部の方が利用する状況だ」として、スマート農業はその導入コストが課題だとしつつも、次のように話す。

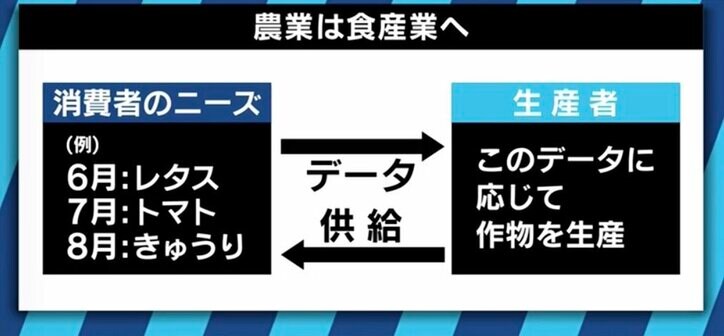

「例えば、消費者の方が欲しがるトマトにも色々あるので、そのニーズに応えるためには日々データを取っていくのが非常に重要になってくる。気温や日射量などを使って未来を予測することができるし、足りなくなったら他から調達するなど、マーケット側と生産者が結びついてデータで共有していくということができるのではないか。たとえばオランダは九州の1.1倍くらいの面積しかないが、世界で2番目の輸出大国。品目をキュウリ・トマト・パプリカの3つに絞り付加価値を高め、データ農業によって収穫量を日本の数倍にまで高めている また、生産者が販売会社を作り、どこに売れば儲かるかというマーケット戦略もよくできている。日本もそういう方向性を目指すべきなのではないだろうか。国が今年4月に本格稼働を始めた『WAGRI(農業データ連携基盤協議会)』という、事実上初めてのデータプラットフォームもある。農機メーカーやICTベンダーなどが参入、データを集めて誰もが使えるようにしようというコンセプトのものだ」。

その上で、今後の日本の農業の可能性については"自動車産業を超える"とも話す。

「私の著書のタイトルの一部でもあるが、まずは考え方そのものを変えなくてはいけないと思っている。今の日本で農業と言えば農畜産物を作るというのがその領域だ。しかし作られたものが食べるところまでいく間に非常に大きな産業となる。農業そのものは9兆円産業だが、食産業まで広げれば95兆円くらいの規模だ。世界で見れば860兆にまでなっていて、2030年には自動車産業を超える可能性がある。つまり、農業という枠の中だけに留まらず、食産業の中にどんどん入っていくべきだというふうに考えている」。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)