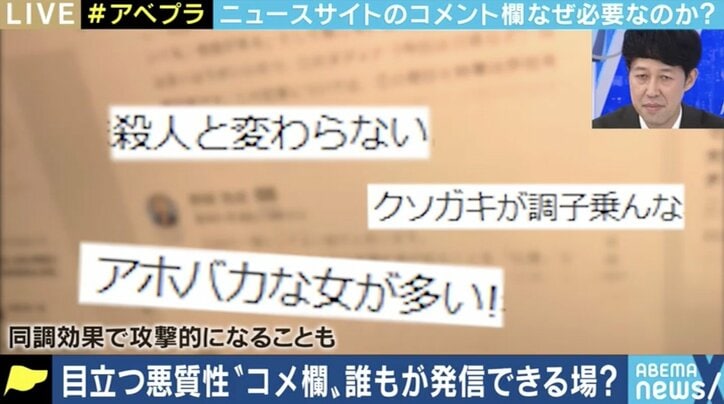

新型コロナウイルス感染を認識していた山梨県の20代女性が、高速バスで東京との間を移動していたことが明らかになった問題。これがニュースサイトに掲載されると、記事のコメント欄には「そんなやつは名前を公表してやれ」「公害女」「山梨の女はバカだな」といった罵詈雑言が溢れ、「本人も十分反省していると思いますので」と擁護するようなコメントに対しても厳しい反論が寄せられた。

誹謗中傷も目立つニュースサイトのコメント欄だが、魅力があると語るユーザーも少なくない。3年ほど前からコメント欄をよく利用しているという主婦のけいこさん(仮名)は、「SNSだとプロフィールがあって炎上とか人間関係とかがややこしい。コメント欄は匿名だし、気に入らない書き込みをしてしまったら消すことができる。気楽さが魅力だ」と話す。「記事の見出しに大好きなアスリートの名前があれば、まず開く。試合の速報であれば、気持ちが新鮮なうちに“おめでとう”とか“次頑張れ”とか、コメントを山ほど書く。他の人のコメントが共感できる内容だったら返信して、その相乗効果で喜びが倍になる」。

「Yahoo!ニュース」、「NewsPicks」、「ニコニコ生放送」…。誰もが意見を言える場として発展してきたコメント欄への書き込み文化。しかし、それはこれからも必要なのだろうか。18日の『ABEMA Prime』では、国際大学GLOCOMの山口真一准教授、ジャーナリストの佐々木俊尚氏、ノンフィクションライターの石戸諭氏に話を聞いた。

■匿名がコメントを過激にし、社会を分断している?

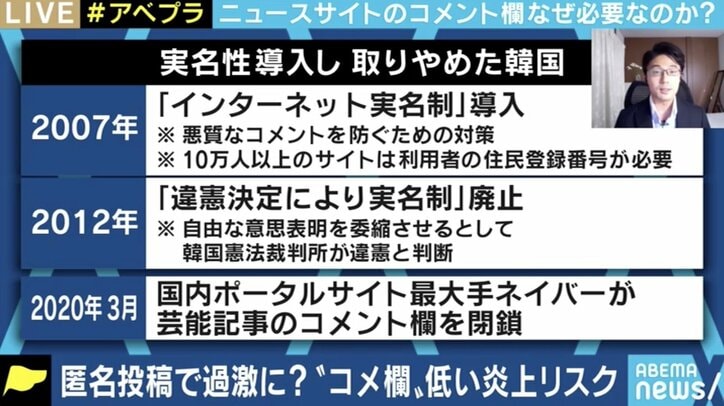

山口:社会心理学では、オンラインでは人間が相手だという意識が薄れ、過激になるということが言われている。ただ、韓国では過去に“インターネット実名制”を敷いた結果、書き込みの量自体が減った一方、悪意のある書き込みの割合が変わらなかったという。また、私の過去の研究では、批判や誹謗中傷を書き込む人の多くは、自分の主張が正しいと思っている。最近の“自粛警察”も同じようにカテゴライズされると思うが、やはり自分が正しいと思っている人にとっては、匿名か実名かどうかは関係ないと考えられる。加えて、自分一人では攻撃しないような人でも、他の人が叩いているのを見て、“自分も叩いていいんだ”と感じ、一緒になって叩く集団心理が働くということもあると思う。

佐々木:日本社会は実名を使った瞬間、会社の上司が“昨日のツイートはいかがなものか”などと言ってくるし、中には罵声を浴びせるだけでなく、実名や住所、勤務先を突き止め、電話をかけてくる人もいる。だからTwitter上には、匿名ではあっても真っ当な議論を展開している人はたくさんいるし、その中から有名になっていく人もいる。そのことは押さえておいたほうがいい。むしろFacebookは実名制だが、それでもいきなり罵声を浴びせてくる人もいる。

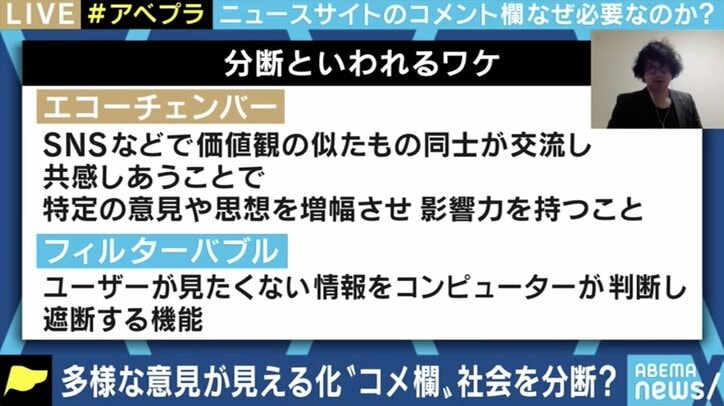

“酒に酔い、歌に酔い、女に酔う。でも一番酔えるのは正義だ”という有名な言葉があるが、みんなが正義に酔ってしまっているということだ。特に3.11や原発事故が起き、安倍政権になって以降、政治に傾斜する人が増えていて、右でも左でも“正しいイデオロギーに基づいているんだから、俺の言っていることは正しい”と主張している。さらにそういう人たちが集まり、つるむことによって“エコーチェンバー”といわれるような増幅効果が起き、“正しさ”同士が終わらない戦争を繰り広げているのが今のインターネットだと思う。

石戸:私も同様の意見で、ペンネームという形で人格的な一貫性が保たれているなら、それでいい。ただコメント欄の場合、匿名といっても、その場限りの“捨てアカ”の書き込みによって荒れていくこともある。そして問題なのは、インターネット全体として、正義感が過剰に誘発されやすいと環境になってしまっているということだ。社会学者の辻大介・大阪大学准教授の研究があるが、例えば安倍政権の支持・不支持も、ネットを利用することによって互いの思想を強化しあい、両極化していく。辻さんによると、ネットに接触すればするほど排外的な言説が高まっていく一方で、排外主義に対して対抗して行こうという動きも強まっているという。やはり、ネットと分断というのは関係があると見るべきではないか。

山口:分断するどうかについては色々な議論がある。佐々木さんのおっしゃったエコーチェンバー、つまり情報や発信者を取捨選択していった結果、自分と近しい意見や人ばかりに接するため、極性化していくという話もあるが、『ネットは社会を分断しない』という本を出した慶應義塾大学の田中辰雄教授の研究によれば、SNSは極性化を促していないという。それでも“ネットニュース”は政治的な極性化を進めるという結果が出ている。

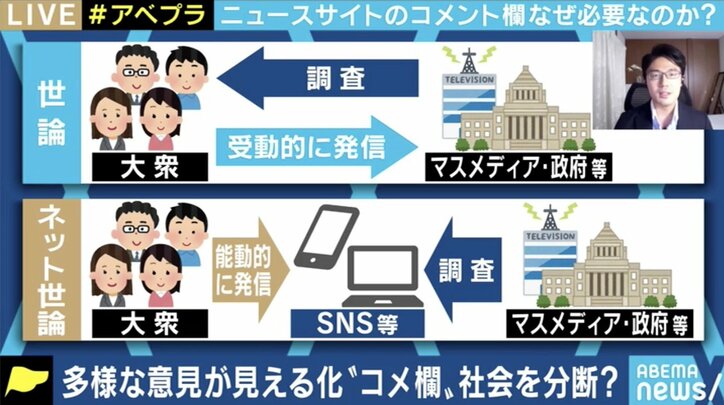

そして、それ以前の問題として、ネット上には極端な意見が表出しやすくなっているというのも間違いない。過去の私の研究では、社会の意見分布とネット上の意見分布は非常に異なっていた。なぜかといえば、世論調査などの場合、皆さんは受動的に“聞かれたから答えている”。しかしネットには能動的に、“自分が書きたいから書いている”。そして、極端で、強い思いを持っている人ほど多く書き込むことになる。たとえば憲法改正というワンイシューについて、社会全体では非常に賛成・絶対に反対という強い意見を持っている人は14%くらいしかいない。しかしネットの書き込みでは、そうした意見が半分を占めていた。さらに日韓米の3カ国で調査した結果、国民の関心が高い問題ほど、そういう偏りが生まれるということも分かった。つまり、議論すべき重要なニュースのコメント欄ほど、過激で極端な意見が集まりやすい傾向にあるということだ。

アメリカでの研究では、「ネットによって社会が極端になっている」と感じる人たちが多いという結果も出ている。コメント欄で極端な意見を見て、“ネットは怖い。社会は怖い”となりつつあるのが現状なのではないか。

佐々木:それは単に慣れていないというだけではないだろうか。SNSは登場してまだ10年ちょっとだが、大統領から有名タレント、一般の人までが同時に、フラットに発言できる強力な武器だが、そんなものは人類史上なかった。それに10年やそこらで慣れるわけがない。そして、山口先生のおっしゃった慶應の田中先生の研究ではSNSは分極化させない、特に若い人ではそうだという話になっているが、確かに若い人は両方の意見を見ている人が多く、どちらかというと50代、60代、70代の年長者の人が左右に割れていることが多いと思う。

先ほどインターネットが過激になってきて、SNSへの過激な書き込みが目立つようになってきたのは震災の後、2010年代だと言ったが、ちょうどその前に“2007年問題”があったことを覚えているだろうか。団塊世代の大量退職だ。これは怒られるのであまり言いたくないが(笑)、要するに暇になった60代が大量に出現したことと、ネットが過激化していったのが同じ時期だということで、これが何かを指し示しているのではないかと言われ続けている。実証されていないので本当のところは分からないが、もしかすると10年、20年と経つと公共的な議論をする場として、我々がSNSに馴染んでくるということが期待できるのではないか。

石戸:田中先生の研究に関しては、やはり年齢の要素が大きいと思う政治的な意見というのは、年齢が高くなればなるほど固定化していったり、過激化していったりする。若者はよく分からないので比較的、穏当だ。これはSNSが出てくる前からある話なので、インターネットだけが若者ほど穏健、ということに関してはやや疑問を持っている。

■ニュースサイトのコメント欄、やっぱり必要?

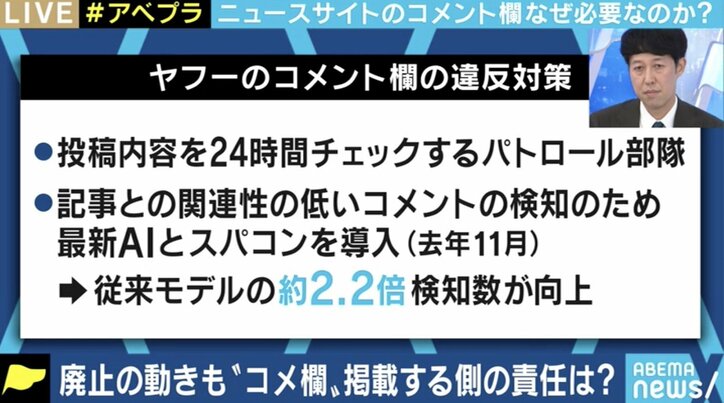

ニュースサイトとしては最大規模を誇るYahoo!ニュースでは、コメント欄を「ニュースと人を繋ぐ自分の意思表明・議論への参加ができる場」と位置づけており、投稿内容を24時間チェックするパトロールチームを置いているほか、記事内容との関連度が低いコメントを検知するため、昨年11月からは最新AIとスパコンを導入。従来モデルの約2.2倍検知数が向上しているとしている。

他方、コメント欄を閉鎖するサイトも増えてきている。LINEが運営する「BLOGOS」は今年1月、「東洋経済オンライン」も2月に廃止した。「誹謗中傷・プライバシー侵害・差別・法令や公序良俗に反する悪質なコメントが目立つようになってしまった。読者が投稿したものであったとしてもサイトに掲載されている以上、法的な責任は我々媒体、つまり弊社が負うことになる。マイナス面の方が大きいだろうと決断した」(「東洋経済オンライン」武政秀明編集長)。

石戸:『ニューズウィーク日本版』に執筆したYahoo!ニュースの特集には書ききれなかったことだが、ヤフーがなぜYahoo!ニュースのコメント欄を残しているのかといえば、それは“コメント欄を置くことで、ページビューが増えるから”ということだった。しかし今のコメント欄は、ページビュー狙いで置いておくには、あまりにもリスクが高すぎる。対策をしているとはいえ、それでもかなり過激で、明らかにアウトでしょう、というものも残っている。やはり追い付かないくらい大量にコメントが来ているということだ。削除するにしても、言論の自由との兼ね合いの問題が出てきてしまう。その意味では武政編集長の主張は的確で、最後の最後までリスクを負えるのかということに関して、ヤフーの人たちはもうちょっと議論をした方がいい。

佐々木:そもそも民主主義の礎は議論だが、全員が参加して議論することはできないので代わりに新聞がやる、というのがメディアの発達の過程としてあったと思う。つまり当時のマスメディアの役割は単なる民意の代弁ではなくて、“こっちの方がより良い社会になるはずだ”と引っ張る、先導者的な役割が期待されていたはずだ。それがテレビの、いわゆる情報バラエティ番組の責任が大きいと思うが、いつの間にか“いかに民意を代弁していくか”に変わってしまった。“ワイドショー化”した結果、悪い言い方をすれば、衆愚化が起きてしまっている。ここでもう一度、誰がどこで議論をするのかということについて考え直さなくてはいけない。

山口:私もそのように考えている。結局はメディアもビジネスなので、批判や過激なものを流すことで部数を伸ばし、視聴率を伸ばすことが重要になってくる。世界的に見れば、極性化の議論とはネットだけではなくメディアも対象に行われている。ある研究では、人は攻撃的なもの、批判的なものの方を話題にし、拡散するということが分かっている。

Yahoo!ニュースのコメント欄について言えば、ヤフーは非常にリッチな体制を敷いているだけでなく、コメント欄の投稿の並び替えも行っている。まずはオーサーコメントと呼ばれる、ヤフーが認定した有識者のコメントが先に来て、次に建設的な投稿が出てくる。私はとても良いと思っている。投稿を削除したり、表示するものを選択したりということになると、プラットフォーマー側が言論をコントロールする危険性が出てくるが、順番の並び替えであれば、そうした危険性にもある程度配慮した取り組みになる。もちろんご指摘されている通り完璧なものではないが、誰でも参加ができ、かつ建設的な議論ができる空間という意味では、このような取り組みはいいことだと思う。(ABEMA/『ABEMA Prime』より)