コロナ禍で利用の機会が増えたEコマース。購入時に商品を手に取れない分、大きな判断材料になるのが「口コミ」や「レビュー」ではないだろうか。

・【映像】ネットのやらせビジネス当事者らを直撃「騙されないためには...」

しかし近年、レビュー欄には信頼性の低いものが溢れ、Amazonの場合、信頼性に欠けると考えられるレビューが実に42%に上り、前年に比べても増加しているのだという(「Fakespot」調べ)。背景には、ウソのレビューに対し報酬を支払う、いわゆる“サクラレビュー”の存在が挙げられる。

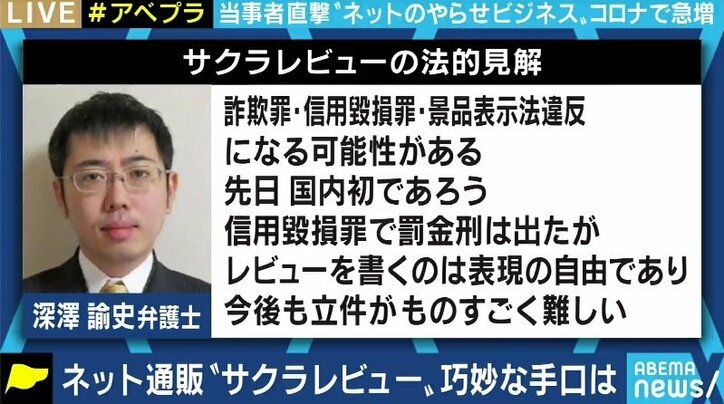

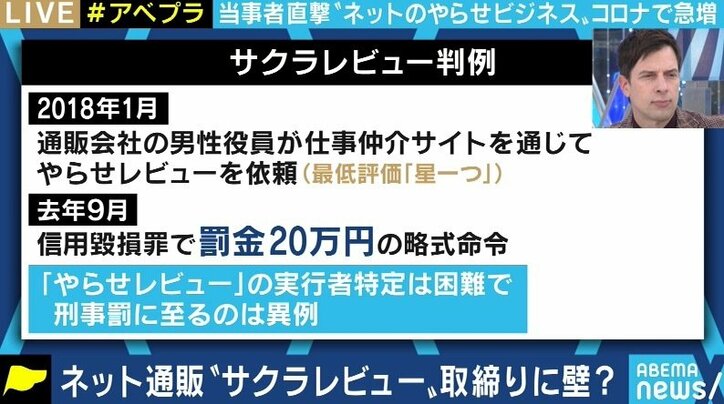

ITジャーナリストの三上洋氏によれば、Amazonでは2年ほど前からサクラレビュー対応を強化、週1000万件ものチェックを行っているものの、書き手に日本人を雇い、実際に商品を使ってもらって書いているもらうケースも多いため、Amazon側が本当の意味での“やらせ”なのか判別しにくい状況もあるという。「サクラレビューは景品表示法違反、もしくは業務妨害にあたるケースもあるが、捕まえるのがほぼ不可能に近い」。

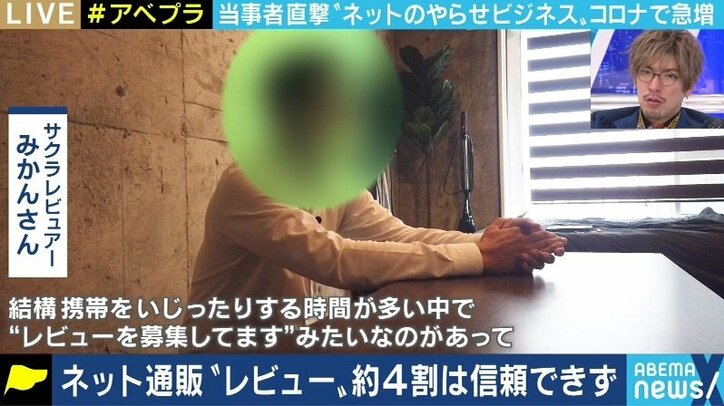

テレワーク中にレビュアー募集を見かけたことがきっかけで書き込みを始めたという、みかんさんも、そんな“サクラレビュアー”の一人だ。

「最初からあまり罪悪感がない感じで始まった。“被害に遭った”と思う人もいるかもしれないが、気にしないことにしているし、今も全く抵抗はないんだよな。自分では良いところを見つけて星5つと評価をしているだけで、それが他の人にとっては星1つになるかもしれないということ。テレビショッピング的に“こういういいところがある”と紹介しておいて、それを見た人が自分で判断して買おうと思ってくれるのだから、それで良いと思う」。

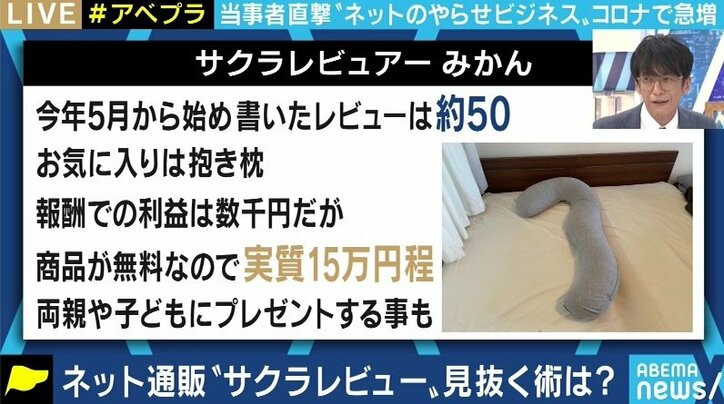

みかんさんによると、「セラー」と呼ばれる仲介業者から指定された商品を購入、評価が高いレビューを書くことで購入代金が戻ってくる仕組みになっており、商品はすぐに転売することも可能だ。また、場合によっては報酬も受け取ることができるという。さらにAmazon側がトラッキングされるのを防ぐため、「このキーワードで検索して出てきた商品にレビューを書いてください」「かごに入れる前に似たような製品を何個か閲覧をしてください」といった回避策も指南されるという。

そんなみかんさんでも「低い評価を付けてほしい」という誘いは断ったという。「競合商品に対して、こういう内容で“悪い”というレビューを書いてほしいと。それはやっていない」と話した。

一方、自身がサクラレビュアーになったことで、他人が書いたものも見分けがつくようになったのだという。

「アイコンなしの人はサクラの可能性が高い。サクラレビューをやっている人は複数のアカウントを持っていて、多くの案件を受けられるようにしている。だからアイコンも設定していないことが多い。また、レビューの文字数をセラーさんから“50文字以上書いてくれ”“100文字以上書いてくれ”などと指定されることも多いので、文字数が50字や100字くらいだと、ほぼサクラだと思ってもらっていい。本当にその製品のジャンルや商品そのものが好きであれば、書くことがいっぱいあっていいはずだが、それらは内容が薄く、コピペも多いので似たような文言になってくる」。

前出の三上氏は「サクラレビューの依頼の多くはドライヤーや加湿器、モバイルバッテリーなど、それほど高くない商品について行われることが多い。それは同じような商品がAmazon内にいっぱいあるからだ。そして私たちが“どれにしようかな”“ハズレを引きたくないな”“レビューがないものはやめよう。レビューが多い方がいいのではないか”という心理になる。逆に言えば、ライバル商品が多いジャンルはサクラレビューが多いと言えると思う」と話していた。(ABEMA/『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧