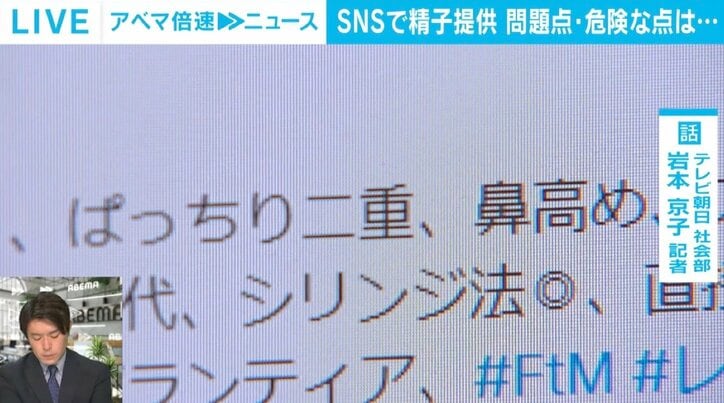

「ぱっちり二重、鼻高め」

「イケメンの精子提供」

「高学歴精子提供」

SNS上であふれる、自らの学歴や容姿などをアピールする書き込み。これらは「精子提供」にかかわるものだ。

【映像】SNSでの精子提供拡大、問題点・危険な点は 記者解説

夫が無精子症の夫婦やLGBTのカップル、選択的シングルマザーの女性など、自分たちだけでは妊娠が難しい人々の選択肢として増えている、SNSでの第三者からの精子提供。一方で、精子提供者が国籍や学歴をなど偽ったとして、女性が損害賠償を求めるトラブルも起こっている。

なぜ、素性のわからない男性から提供を受けるのか。また、法整備などが進まないのか。テレビ朝日社会部の岩本京子記者が解説する。

Q.そもそも、SNS上で精子を提供することに法的な問題はない?

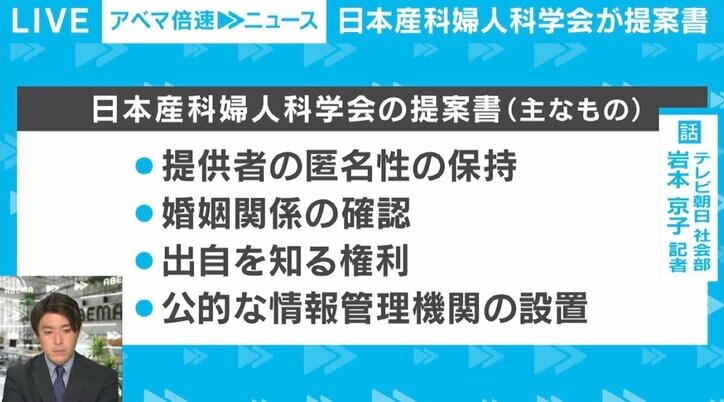

超党派の議連がルールを設けようとしている動きはあるが、精子提供に関する法律的な決まりやガイドラインといったものが今の日本には存在していない。日本産婦人科学会がルールづくりに関する提案書を出していて、提供者の匿名性の保持や婚姻関係の確認、出自を知る権利、公的な情報管理機関の設置などを促している。

SNSで精子提供が広がっていることは厚生労働省も把握はしているようだ。今年度から生殖補助医療を保険適用しようということで、今議論が進められているが、夫婦だけ認めるのか、シングルマザーだけ認めるのか。その対象の範囲や規制のあり方には倫理的な意見がものすごく多いので、そのあたりも超党派の議連で議論されている。

Q.去年に民間初の精子バンクが設立されたが、通常の医療機関では精子提供はされていない?

学会が生殖補助医療を指定している医療機関が全国で12ある。取材したバンクでは精子提供者は今のところは医療従事者だと聞いたが、今後は一般の人にも提供してもらえるような、間口を広げていきたいという考えはあるようだ。

Q.SNSで精子提供が広がることの問題点や危険性は?

経歴詐称だったり、感染症や遺伝的な疾患がないかなどの検査を受けているかがわからない。また、本当にその人の精子なのかというのも保証はされてないと思う。SNS上で提供側のメッセージを見てみても、善意の見極めがものすごく難しく、営利目的で行っている人もいるようだ。性的な目的とみられる書き込みも多い。

Q.SNSでは学歴や容姿などをアピールする書き込みが多いということだが、そこで優劣をつけることへの倫理的な問題は?

「健全な」精子というものと、「質の高い」精子というところで、そこに何を求めるか。取材した男性が半年に一度は検査をしているように、医学的な質の高さ(健全であること)は求められてくると思う。一方で、SNSの精子提供の特徴としては、ハッシュタグで自分の容姿や学歴などをアピールするような書き込みがすごく多いことがある。

そういったところの倫理的な部分がものすごく難しく、議連が今揉んでいる議論もとても難航している。ただ、これだけ広がってくると、ガイドラインや法律で定めることが求められてくると思う。

Q.日本産婦人科医会が提案書に盛り込んでいる「出自を知る権利」は法的にどうなっている?

日本では子どもが自分の出自を知る権利を保障するような法律はない。厚労省は2003年にドナーの情報、精子提供者の情報を知ることは子どものアイデンティティを確立するために重要なことだとまとめている。国としてもそうした認識はあって、法整備やルール化が求められる中、厚労省は議連の議論を注視している。

一方で、どこまでの情報を開示するのか・しないのか、子どもと将来会うのか・会わないのかというのは、それぞれ個人で考え方が異なる。そうした需要に、自由にやりとりができるSNSを使った精子提供がマッチしているのだと思う。そこをルール化してしまうことで、窮屈に感じて精子提供を辞める人が出てくる懸念もあり、非常に難しい部分だと見ている。

この記事の画像一覧