2人に1人ががんになる時代。しかし、医師から診断された時、患者の頭をよぎるのは家族や仕事、そして自らの人生のこと。突き付けられた現実でいっぱいになり、何も考えられなくなることがあるという。それを助けるのが、「がん専門相談員」だ。

【映像】「がん専門相談員」 患者・家族に寄り添い続けた1年の記録

「医学的な情報云々のことだけじゃなく、出会って間もない先生と診察室で話すって、先生の人柄も見えづらかったり、いろんなことがある」

千葉県の国立がん研究センター東病院の職員で、医療ソーシャルワーカーの坂本はと恵さん。職場は、院内にある「がん相談支援センター」だ。全国のがん診療連携拠点病院などに設置され、がんと診断された患者や家族、そしてパートナーなど、誰でも無料で相談できる。

「がんの診断というすごい大きな出来事で、頭が真っ白になっていると思う。その中でも、“こうありたい”けれども、次の一歩をどう踏み出せばいいかわからない。自分が直面している、抱え込んでいたいろいろな思いや、自分がどんなことを大事にしてきたかが、言葉に出すと可視化できる。対話をしながら可視化していく、そしてもう一回整理し直すお手伝いをする立場だと思っています」(坂本さん)

東病院では、坂本さんたちがん専門相談員8人が、患者や家族などの療養生活に関するあらゆる疑問や悩みごとを聞く。そして、医師や看護師、地域の関係者などと連携しながら、必要な情報を提供したり、その人らしい療養生活を実現できるよう手伝っている。

■「これが天命。延命処置もなしで終わりたい」 患者の意向をスタッフ全員に共有

2023年6月、退院前のカンファレンスに臨んだのは、乳がん患者の藤原やまとさん(仮名、53)。相談員の坂本さんや医師、看護師、薬剤師、ケアマネジャーなど10人が集まった。

藤原さんが体に異変を感じたのは、9年ほど前のこと。「娘が中学にあがる頃、左の胸に丸い“しこり”があって。『これ危ないな』というのがすぐわかったが、母親が病院に行ったりなんだりというのは、(娘が)思春期の時きついかなと思ったんです」と話す。

検査は受けず仕事を継続。しかしその後、重い貧血になり、病院で検査を受けたところ、「転移をともなう乳がん」と診断された。東病院で抗がん剤や放射線治療を受けてきたが、2023年春ごろから病状が悪化。1週間入院し、胸に溜まった水を抜き、退院後の生活の準備を整えてきた。入院する前までは呼吸の苦しさや胸の痛みを訴えていた。

病院や薬に馴染みのない生き方をしてきたという藤原さん。がん患者の家族をもつ友人に紹介されたのが坂本さんだった。薬による痛みのコントロールや、介護用リクライニングベッドの導入で、つらい症状が和らいだという。藤原さんは退院後、自宅で緩和ケアを受けるため、医師や看護師、介護士などの訪問サポートをお願いすることにした。

オンラインで参加していた、これから藤原さんの訪問診療を担当するクリニックの看護師からは、「ご自宅に帰られて、いざという時の急変時の対応は、(東)病院の方で受け入れはどうなっていますか?」との質問が。これに坂本さんは、“自分の口から希望を伝えてほしい”と、藤原さんに発言を促す。

「これが天命だと思っているので。そうなった時には慌てず、救急車を呼んだり、延命処置もなしで終わりたいと、家族にも伝えてあります。そこまでの幸せな人生で閉じる、という感じです」(藤原さん)

無理な延命処置はせず、見送ってほしい。藤原さんの意向を医療スタッフみんなで共有する。

「家族以外の誰かがみてくれる、何かあった時の連絡先がきっちりとできるのは、家族にとってもありがたいことだなと思います」(夫の昴さん、仮名)

藤原さんは会社の同僚だった昴さんと出会い、結婚。娘の和泉さん(仮名)と3人、幸せな毎日を送ってきた。

自宅へ帰る日、医療・介護スタッフなどが訪問するスケジュールを坂本さんが確認する。

「ご家族の事をすごく大事に思っておられるので。少し体のつらさが和らぐと家族とのコミュニケーションもスムーズになるじゃないですか。そういう状況で帰っていただけそうだなということで、素直にうれしいですし、少しでも穏やかに過ごせる日々が長く続くといいなと」(坂本さん)

■坂本さんと長年活動するがんサバイバー「患者の力を信じて待ってくれる」

7月、神戸での緩和医療に関する学会参加中、坂本さんはふと思い出した。

「患者さんの雰囲気や季節などを思い浮かべながら、レモンのように爽やかな生き方の方だなと思ったので。改めて退院して一息ついたところで、感謝の気持ちを伝えたいなと」(坂本さん)

手紙の宛先は、延命処置を望まず自宅で緩和ケアを受ける藤原さんだ。

「出会って病院から送り出すまでわずか1週間足らずだった。これまでどう生きてきたかを率直に教えて下さり、病院を出る時に『こんなに準備してくれてありがとう』ってすごい笑顔を見せて下さって。それが私たちの日々のやりがいになる。お手紙でいつでも見返せるような形でメッセージを伝えることで、『もう相談してはいけないかな』という気持ちのハードルが下がればいいなと」(坂本さん)

自身の闘病体験をもとに、小児がんを含むがん患者やその家族の支援を続ける、一般社団法人CSRプロジェクト代表理事の桜井なおみさん。長年にわたって坂本さんと活動を共にしてきた。

「待つんだよね。待てるの。患者さんを信じているから、患者さん自身が解決する時間を待ってくれる。少し待ちながら、少しずつ羅針盤を光で照らしていく。歩くのは患者だから。その力を信じてくれているのがわかるので、すごくうれしい。だから、私たちも信頼して『坂本さん、坂本さん』と言える」(桜井さん)

この仕事に就いて20年以上、患者の人生を見つめる日々。

「相談されている内容そのものにすごく考えさせられたりする。そのことですごくつらかったり、悔しいと思うことはありますが、この仕事をもうしんどいと思うことはあまりないんです」(坂本さん)

■「病気は人を孤独にする」 病気を患った恩師などの言葉が転機に

自然豊かな高知で生まれ育った坂本さん。音楽に興味を持ち、声楽の道に進もうとしていた。しかし、18歳の頃、転機が訪れる。病気を患った高校の恩師や交通事故に遭った家族のある言葉に考えさせられたという。「病気は人を孤独にする」「自分の本質は何も変わっていないのに」。これ以降、坂本さんは人と向き合う仕事を意識するようになった。

大学4年生の時、研修先の病院の関係者や患者との出会いがきっかけで、医療ソーシャルワーカーに。2004年から東病院のがん専門相談員として働き始める。

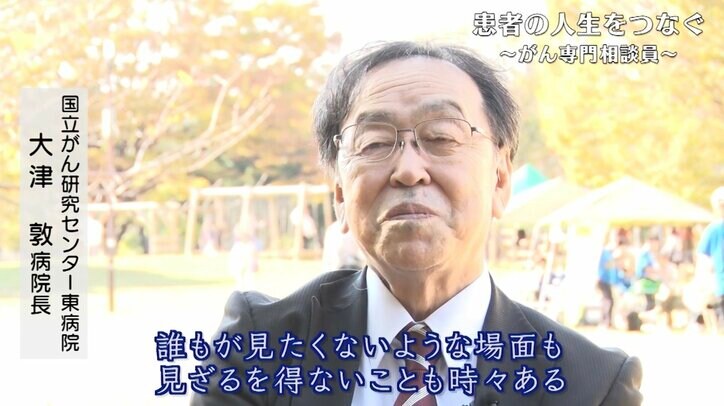

その仕事ぶりを見守ってきた大津敦病院長(取材当時)は、「いろんな人の相談を受けて、必ずしも感謝されるわけではないし、嫌なことも山ほど経験しているはず。『何で俺ががんになったんだ』って怒りをぶつけてこられる方もたくさんいるし、表面のきれいな話でなく、誰もが見たくないような裏の場面を見ざるを得ないことも時々ある。やはり精神的にタフじゃないと務まらないし、そういうところが強いのでは。人が好きなんじゃないですかね。その人にとって少しでもハッピーであればと」と話す。

坂本さんからの手紙を大切にしているという藤原さん。

「わざわざ直筆で書いてくれたんだと、うれしいなって思いました。個人から来た感じで。でも返事を出せていなくて。(病状の)浮き沈みが激しいから、具合悪いって言うと心配しちゃうかなって。会いたいですね」(藤原さん)

坂本さんたちの勧めで導入した介護用リクライニングベッドを使っている。費用の高さを心配していたが、ひと月2000円で借りることができた。40歳以上の人ががんで根治が難しいと判断され、要介護や要支援の認定を受けた場合、介護保険サービスを利用することができる。

「坂本さんだったからなのかなって。スマートで、主人とも密に連絡とって、書類とかいろいろ面倒くさいことをすごく早くやっていただいた。こんな病院あるんだなって。気を使わせず、優しく楽しく話して、いろんな人を紹介してくれて。家に帰って私がどうしたいかをすごくみんなが聞いてくれました」(藤原さん)

自宅を訪問する医師や看護師などのサポートを受けながら、大切な家族と自宅で過ごしたい。藤原さんの願いを支えたのが、坂本さんがつないでつくられたチームだった。

■がん相談支援センターの重要性は増す一方…低い利用率

東病院がある柏市内で、定期的に開かれている会議がある。在宅医療に関わる医療や介護、行政、民生委員など、様々な職種が集まり、ワークショップなどを通じて“顔の見える”関係を作り、連携を深めている。

こうした日頃からの連携が、ある患者の在宅サポートに役立ったケースがある。宮田勝広さん(58)。宮田さんは血液がんの1つ「多発性骨髄腫」の治療を続けているが、がんの影響で背骨の一部を骨折し、神経が圧迫されて両足がまひ、車椅子での生活を余儀なくされている。

独り暮らしの宮田さんのもとには週2回、訪問看護師が入りサポートしている。初めは他人が自宅に入ることに抵抗があったというが、坂本さんたちのチームが何度も交渉を重ねたという。

「宮田さんらしく生きてもらうためにも、『これ以上足の調子を悪くしてしまうわけにはいかない』と担当の先生が。目標はそこ。(訪問看護師のワーファさんが)おうちに伺う時に『どこまでの範囲だったら入って大丈夫か?』ということも、ちゃんと宮田さん自身に直接聞いて下さった」(坂本さん)

「最初断ったんだよね。訪問看護はいいですわと。だけど、治療しないと治らないから、足をこのまま放っておいたら……そこまでひどいのかと思って。俺もシャッター閉めてたけど、とにかくこの病気のことを自分自身も知らないし。じゃあ知っている人の言うこと聞いてみるかって」(宮田さん)

坂本さんが働くがん相談支援センターの重要性は年々増している。ただ、その存在は知っていても、実際に「利用したことがある人」は2割未満。理解を深めてもらうため、坂本さんも病院の外でセンターの役割や取り組みを伝え続けている。

坂本さんが取り組んでいる課題の1つが、15歳から30代までのいわゆる「AYA世代」のがん患者のサポートだ。就学や就労、結婚・出産・育児など、人生の大きな転換期があるAYA世代。その時期にがんになり治療を受けることで、心身にさまざまな影響が出ることがあり、支援が求められている。

■患者の願いに家族は 藤原さんの夫と娘「家で過ごせてよかった」

その知らせが、坂本さんの元に届いたのは秋のことだった。藤原さんが2023年10月5日に逝去。自宅で緩和ケアを受け始めて3カ月あまり。家族に看取られて迎えた最期だった。

「去年8月にフェスに行って、その時はちょっとした介助は必要だったんですけど、普通に動けていたので。何か特別な、例えば誕生日が楽しかったっていうよりも、日常が楽しかったです。入院していたらもう外出もできないので、思い思いに自分で過ごせた、家にいてくれて良かったと思います」(娘の和泉さん)

「一番本人が叶えたかったのは家で過ごすこと。ずっと寝たままでしたけど、それが叶えられたのは大きいかなと。その人にとって何が一番時間を過ごすのが有意義か、その人の最後の人生をどう過ごさせてあげれるのか。そういう道も今あるんであればぜひとも、頑張っているんでしょうけど、もっと広めてほしい」(夫の昴さん)

坂本さんにとって「がん専門相談員」とは――。

「必ず患者さんと出会った時には一回、真っ白な気持ちで、『まずあなたのことを教えて下さい』『あなたが何を大事にしているか直接お聞きしたいんで』って。そこに対話だったり、お医者さんや看護師さん、時には同じ体験をしたような患者仲間との出会いというものをつないでいく。それが私にとってはかけがえのない時間というか、自分の生き方みたいなことを真剣に考える機会があるんです。そんなふうに自分に向き合うことができる、人生を豊かにしてくれる。この仕事のこの魅力を(後進に)伝えることが、次の私の大きな宿題だと思っています」

(ABEMAドキュメンタリー『患者の人生をつなぐ~がん専門相談員』より)

この記事の画像一覧