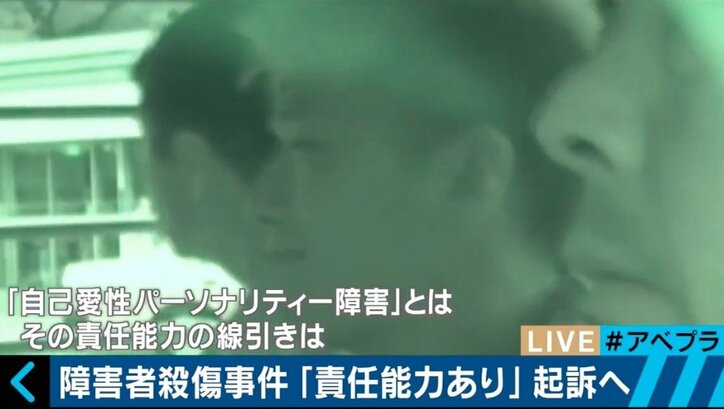

神奈川県相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で去年7月、入居者らが刃物で刺され19人が死亡、27人が重軽傷を負った事件。横浜地検は20日、殺人未遂などの容疑で逮捕された施設の元職員、植松聖容疑者について刑事責任能力があると判断。今週にも起訴する方針を固めた。

取り調べでは反省や謝罪の言葉もなく、「ナイフで刺したことは間違いない。障がい者なんていなくなればいい」と、自身の行為の正当化を繰り返しているという植松容疑者。知人は「ちょっと前から"お告げを受けた"ではないけど、"いなくなれば、障害者が。世の中は平和だ"とか言っていたみたい」と証言した。

横浜地検は刑事責任能力の有無を調べるため、昨年9月から鑑定留置。結果を待つ被害者の家族は「反省しているとか、していないとか言っても仕方ない。起訴されて裁判になれば、そんなのは自ずと出てくる。僕らが聞きたいのは、彼がお父さんお母さんと子供のころ、どういう接し方をしてきたのか」と話していた。

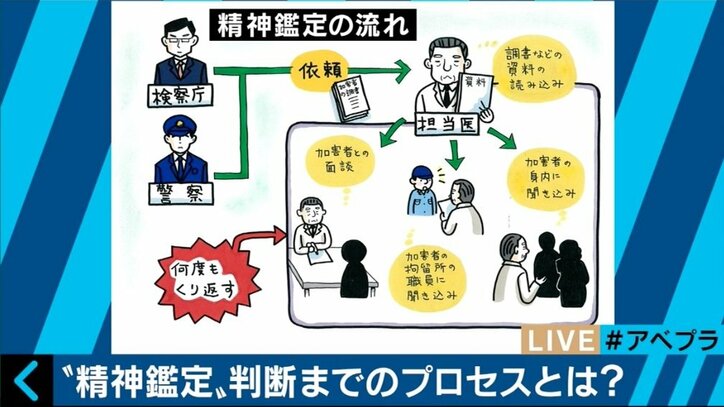

事件報道でしばしば耳にする「精神鑑定」だが、そもそも、どのように行われているのだろうか。精神鑑定は、ほとんどの場合が検察庁からの依頼により行われ、鑑定医は警察や検察による調書を読み込み、加害者との面談を実施。また、拘置所の職員、身内などの関係者への聞き込みも何度も行い、数ヶ月かけて鑑定結果を出すのだという。

「事件にもよるが、だいたい数ヶ月の単位で行う。ただ問診で終わるわけではない。いろいろ資料を読み込んだり、関係者にもあたる」「理由から精神障害の有無がわかってくる。動機がどんな動機なのか?そこに動機に異常性があるのかないのか、精神医学的に見てそれを探るというのが一番の核心部分」。

数多くの精神鑑定を手がけてきた、東京・文京区にある吉川クリニックの吉川和男院長はそう説明する。

「その家族、生い立ち、一般的な精神医学上、必要な問診に加えて精神鑑定があるから、一番大事なのは事件をどうして起こしたのか?これが核心部分なので、本人なりの主張を聞かないといけない」「例えばあなたが誰もいないところで声が聞こえたり、悪口を言われたりしないか?とか。あるいはこの事件を起こした時に被害者があなたに何か脅威を与えるような感情を抱いたことはないか?とかそういう被害妄想がないかとか?そういう事を探るための質問を投げかけている」。

捜査関係者によると、精神鑑定の結果、植松容疑者は偏った考えを持つ「パーソナリティー障害」と診断されたといい、共同通信は自分を特別な存在と思い込む「自己愛性パーソナリティー障害」だと報じた。

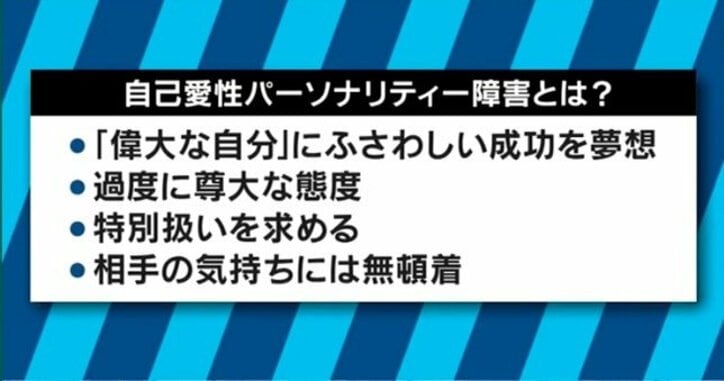

刑法39条は、1項で「心神喪失者の行為は、罰しない」、そして2項で「心身耗弱者の行為は、その刑を軽減する」と定めている。この「自己愛性パーソナリティー障害」とは一体、どのようなものなのなか。そして、責任能力の判断はどうなるのだろうか。精神科医の中嶋英雄氏に話を聞いた。

中嶋氏は「極めて個人的な意見」とした上で、「責任能力がないとすれば、世の中に犯罪者はいなくなる」と話す。中嶋氏によると「犯罪を犯すということは、人格・性格の延長であるパーソナリティーに何らかの問題があるということで、それだけでは責任の回避はできない。精神医学ではパーソナリティー障害も精神障害には入っているが、統合失調症などとは性質が全く違う」と説明した。

つまり、パーソナリティー障害と診断されたことと、物事の良し悪しを判断する能力や、それを制御する能力があるかないかとは、別の問題ということのようだ。

自己愛性パーソナリティー障害には、過度に尊大な態度、特別扱いを求める、相手の気持ちには無頓着といった特徴があるという。ただ、この中で極端にバランスを欠き、生活に著しい支障を来す場合だけが当てはまり、長所を活かして適応している場合は、一つの"個性"だといえるようだ。中嶋氏によると、全員ではないが、障害が取れるという意味で"治る"ものとされており、「考え方を変えるように訓練をする」のだという。ただ、"パーソナリティは残る"とも付け加えた。(AbemaTV/AbemaPrimeより)