CNNなど、海外メディアが一斉に「この数日の間に『くまのプーさん』が中国のインターネットから姿を消した」と報じた。ネット上に出回っていた、習近平国家主席をプーさんになぞらえる画像について、当局が検閲強化に乗り出したとみられている。

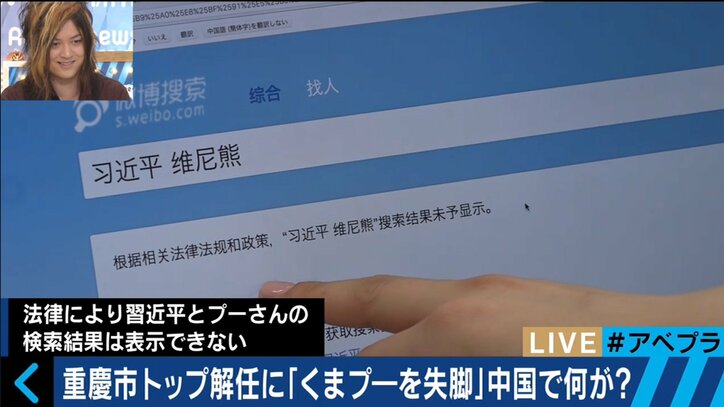

実際に中国語で検索してみると、くまのプーさんだけで検索すると画像は出てくるが、「法律により、習近平とくまのプーさんの検索結果は表示できない」と表示される。

問題となっている画像は、2013年の米中首脳会談で、当時のオバマ大統領と習主席が並んで歩く姿と、プーさん、虎のティガーが歩いている姿を組み合わせたものだ。丸いお腹のプーさんは、中国では習主席を表す隠語になっているとされ、先日亡くなったノーベル平和賞受賞者の劉暁波氏もプーさんのマグカップを持っていた。さらに2014年の日中首脳会談での安倍総理と習主席の様子も、ロバのイーヨーとプーさんと重ねられ、2015年の軍事パレードの時の写真も、同じくプーさんに重ねられた。

21日放送のAbemaTV『AbemaPrime』に出演した東京福祉大学の遠藤誉・国際交流センター長は「中国では虎は大物のことを意味するので、習近平を小馬鹿にして、オバマが虎なのはけしからんということで、2013年6月から関連する画像の削除は始まっていた」と話す。

遠藤氏によると、1980年代生まれの「80後」、90年代生まれの「90後」と呼ばれる世代は、"日本のアニメを見て育たなかった人はいない"というくらいに、日本のアニメや漫画、タレントなどに親しんで育ったのだという。一方、そんな若者たちが中国共産党が流すCCTVのテレビ番組や、ましてや人民日報といった新聞は見なくなっているため、習主席や中国共産党を理想化したアニメをネットで流したものの、不評を買ったのだという。

「中国共産党が漫画で強制するならば、俺たちがボトムアップで漫画をあげてやるよという機運が、"プーさん問題"につながっている」(遠藤氏)

■「習近平の敵は人民」

中国当局は劉暁氏を追悼する書き込みはもちろん、劉氏の死、それ自体の情報を規制している。中国における言論統制、言論弾圧はそれだけではない。

1966年から約10年続いた「文化大革命」についての言論も、その対象の一つだ。毛沢東が率いる中国共産党は当時、資本主義文化を批判し、新しく社会主義文化を作ろうと政治運動を起こした。血気盛んな若者を国家の危機だと煽り、敵対勢力を一掃。各地で大量の殺戮が行われ、犠牲者は一説には1000万人とも言われている。また、1989年に起こった「天安門事件」についても、中国の言論統制の一つとして名高い。民主化を求めて立ち上がった一般市民を共産党は武力で弾圧、市民に向けて無差別に発砲し、さらに戦車を出動させ多くの死者を出した。これらの事件は中国メディアではタブーとされ、ネット検索でもヒットすることはなく、世界中から非難を浴びても、歴史から消されたような状況のままだ。

しかし遠藤氏は「海外からの情報が入らないようにインターネットの規制をしているが、ソフトを使えば、海外の情報を得ることもできる。今や100万人以上の留学生が海外に留学している。その人たちが海外の文化を知って、帰国する」と指摘、情報を完全にシャットアウトするのは難しいとの見方を示す。

中国での人気も高く、ファンミーティングも行っているというAV女優の紗倉まなは「温かい歓迎を受ける。規制の中、色々な方法で私の情報を集めている方も多い。どうやって調べているのかは気になっていた」と話す。

これについて遠藤氏は「あくまでも政治的な問題を規制するのであって、それ以外のことについてはそれほど厳しい規制はない。むしろ、それで政治に無関心になったり、政府に不満を抱かなくなったりしてくれたほうが中国共産党にとってはありがたい。若者たちも、お金を儲けて、車を買って家を建てられればそれでいいという人が多い」と説明。

さらに遠藤氏は「ベルリンの壁にせよ、ソ連の崩壊にせよ、情報を公開することから始まった。情報に壁を立てるなどということは今の時代できない。一党支配体制をどんなに強くやろうとしても、それは不可能になっていき、崩壊する日が必ず来る。習近平の敵は権力闘争の相手ではなく人民。人民の声が一番怖いからだ」と指摘した。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)

この記事の画像一覧