先月、評論家の西部邁さんが自ら命を断った。西部さんの生前の言動から、"自殺"ではなく"自裁死"という表現で一報を伝えたメディアもあった。「終活」や「エンディングノート」といった言葉が登場するなど、人々の間で自らの死への関心が高まる中、自らの死期を選択したいと望む人たちもいる。

また、大ヒットドラマ『おしん』『渡る世間は鬼ばかり』を生んだ脚本家の橋田壽賀子氏も、「安楽死」したいと願う一人だ。去年出版した『安楽死で死なせて下さい』(文春新書)で橋田氏は「身の回りのことができなくなって、下の世話から何からしてもらって、迷惑をかけるなら、そうなる前に死なせてもらいたい。死に方とその時期の選択くらい、自分でできないかなと思うのです。やっぱり私は、安楽死がいいです」と説明している。

■おおたわ史絵医師「人間は変わる生き物」

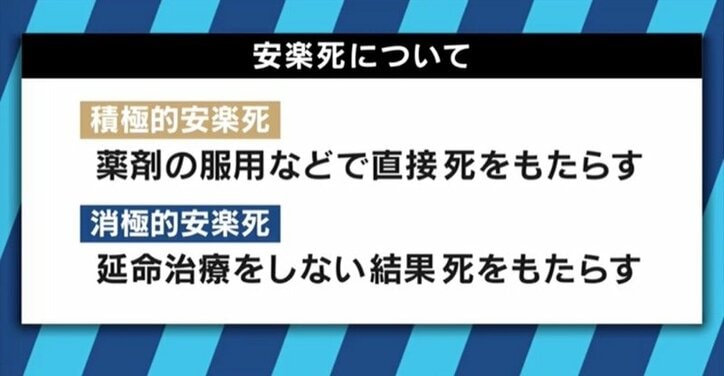

19日放送のAbemaTV『AbemaPrime』に出演した内科医で作家のおおたわ史絵氏は「安楽死」について「苦痛なく人や動物を死に至らしめることを総合的に安楽死と言う。医学の世界では、治癒の見込みがない病態にある人に対し、本人の意志のもと苦痛なく死に至らしめること、と表現することが多い。つまり、なかなかOKが出せないもので、数も多くはない」と説明する。

「安楽死には"積極的な安楽死"と"消極的な安楽死"の2種類があり、前者は薬剤の服用などにより死をもたらすこと。後者は延命治療をしない結果として死をもたらすこと。一般的に"尊厳死"と表現されているのが後者で、不治の病であるということが条件として重要で、ただ高齢であることだけでは適用が難しい」。

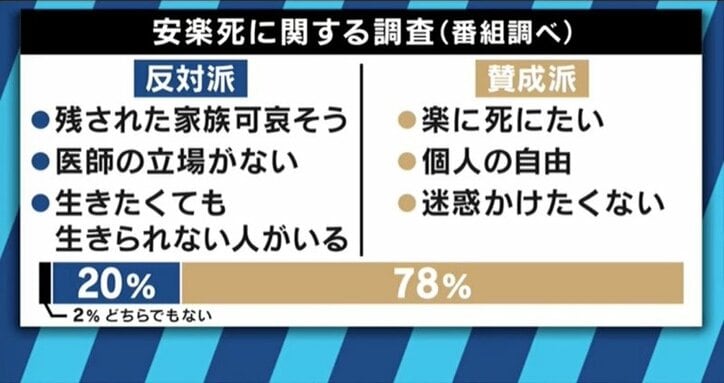

番組が街頭で50名を対象にアンケート調査を実施したところ、安楽死に賛成だという人は78%、反対は20%、どちらでもないが2%となり、賛成派は「楽に死にたい」「個人の自由」「迷惑をかけたくない」、反対派は「残された家族がかわいそう」「医師の立場がない」「生きたくても生きられない人がいる」などの理由を挙げた。

おおたわ氏は医師になって間もないころ、患者の家族に安楽死を頼まれたときのことを「脳出血で意識のない中高年男性で、"ギャンブル好きで借金があり、暴力も振るわれる。元気になったら酷い目に遭わされることがわかっているので、頼むから助けないでくれ"と家族に懇願された。ただ私たちは首を縦に振らなかったし、いまもその選択はすべきではなかったと思っている」と振り返る。

「闘病生活は、本人にとっても家族にとっても耐え難く、不幸がずっと続くと思われるかもしれないが、たとえば30年後に振り返ったとき、本当に良いことが一つもなかったと言えるだろうか。得たものがあったと思えるかもしれない。人間は変わる生き物。苦痛で、治らないと思って死にたくても、もしかしたら来週には違うことを考えているかもしれない。それは誰にもわからない。C型肝炎なんて10年前には治らないと言われていたのに、今年からは保険で治療できる」。

■殺人罪で有罪判決を受けた医師の思いは…

これまで日本では、病院側の対応を巡って様々な事件も起こっている。おおたわ氏が「殺人という刑事責任を負わされているケースもある現実を知っていただきたい」と話すとおり、安楽死をめぐって医師が殺人で起訴された事件が2件ある。

そのうちの一つ、「川崎協同病院事件」で殺人罪に問われた須田セツ子医師は、1998年、気管支喘息により、既に意識不明の状態で搬送されてきた患者に呼吸器内科部長として対応した。須田医師は患者が気道を確保するために使用していた気管内チューブを抜管。それにより患者の容態が悪化、鎮静剤と筋弛緩剤を投与したものの、患者は死亡した。2001年、須田医師は送検され、2002年、殺人罪で起訴された。

「家族から承諾を得た延命治療の中止であり、殺人ではない」と主張した須田医師だが、家族への情報提供が充分でなかったことや、患者本人の意志が明らかでなかったこと、そして気管内チューブを抜いたことが許容される治療行為でないと判断され、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決が確定した。

それから9年、今も現場に立ち続け、当時のことは後悔していると話す須田医師。「自分としては最善を尽くしたと思う。家族から(チューブを)抜いてくれと言われたわけだから。だけど、よく相談して、それじゃあかわいそうだからもう1回入れ直しましょうという話をすればよかったかもしれない」と振り返る。

しかし、今でも延命治療と安楽死の線引きは難しいと感じている。「人工呼吸器をつける・つけないという判断にしても、時間があれば本人や周りの意見を聞けるが、1時間以内に息が止まって死に至ってしまうとしたら、付けるしかない。でも、介護が必要で、うまく話せないような状態の場合、『なんで人工呼吸器つけて助けたんだ』というような事を言う家族が出てくるかもしれない」。

■"自分のことは自分で決める"ヨーロッパでは…

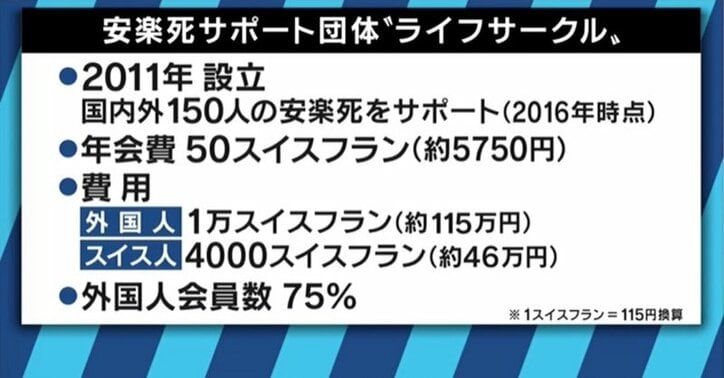

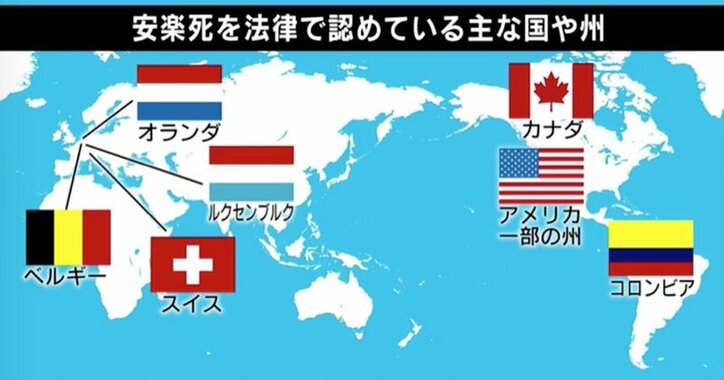

日本で未だ安楽死は法制化されていないが、海外では法律で認めている国や自治体もある。世界の安楽死施設を取材しているジャーナリストの宮下洋一氏は、医師による自殺ほう助が行われ、唯一外国人の安楽死も受け入れているスイスの実態について、「末期がんの患者が多いが、難病の方や必ずしも死が迫っていない方でも受け入れるケースもある。それも子どものいない、高学歴の方が多い」と話す。

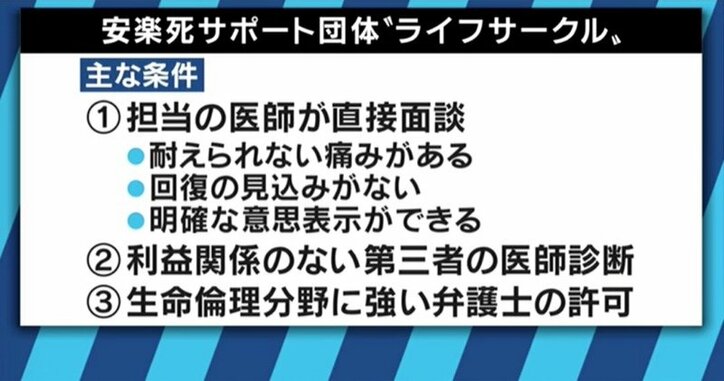

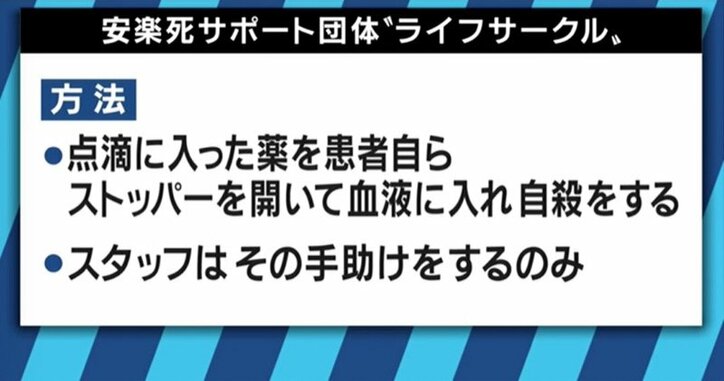

スイス・バーゼルの安楽死サポート団体の一つ、「ライフ・サークル」の条件は、「耐えられない痛みがあり、回復の見込みや治療の手段がない場合。また、明確な本人の意志が必要だ。費用は日本円では100~150万円くらい」だという。

「まず、前夜に現地入りして医師による診断を行い、あくまでも本人の意志で、家族や友人に強要されてきたのではないということを確認する。それとは別に、独立した弁護士・医師によるチェックを経て最終的に決まる。夕方くらいになってしまうと気持ちが変わってしまうケースがあるため、翌朝8時くらいに行われる。スイスの場合は医師が注射を打って安楽死させるのではなく、あくまでも自殺ほう助なので、最終診断後、医師が『あなたはこれから点滴を体内に自ら投入します』『あなたはこの点滴をあけた時に今どうなるかわかりますか?』と尋ね、『はい、私は死ぬのです』と答えなければならない」。

また、宮下氏は毎年6000人くらいが安楽死を行っているオランダのケースを紹介する。「惨めな死に方をするよりも、知人を呼んでシャンパンを開け、みんなと残りの時間を楽しく過ごす。私が取材したケースでは、がん患者だったので、"最後にたばこを吸わせてくれ"とリクエストしていた。そして彼は部屋に入り、1時間後くらいには亡くなった」。

宮下氏は海外取材を踏まえ、「ヨーロッパの国々の場合、あくまで個人の意思で決めるものということで社会が成り立っているように思う。日本で制度化した場合、自分の意思というよりも、周りの目を気にしたり、気を遣って死のうとしたりする人が多い気がするので、日本には向かないのではないか」。

おおたわ氏も「それぞれの国の文化背景とか宗教上の理由によって決まっているので、一概には言えないが、やはり個人主義とか個人の自由というものを尊重することが前面にある。また、国民の中でものすごく成熟した議論があった上で決まっているのが大前提」と話す。

少子高齢化が進む日本。自らの死を選択するということについて、周囲と一度議論してみることが必要かもしれない。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)