4月10日は、“4(フォー)”と“10(とう)”で「フォントの日」。都内で行われたイベントには、フォントマニアと国内6社のフォントデザイナーが一堂に会し、フォント愛に溢れる記念日となった。

この日のメインイベントは、表示された文字のフォント名を答えるというマニアックなクイズ大会。見事フォント王に輝いたのは、普段は数学教師をしている須藤雄生(すどう・ゆう)さん。なんと3000種類以上のフォントを見分けられる、絶対音感ならぬ“絶対フォント感”の持ち主だという。

「『ROPPONGI』って急に(文字が)細くなりましたね。昔こんなんじゃなかったですよね。印刷技術とかが進んで細い字を作れるようになったっていうのはあるんじゃないかと思う。山手線のちょっと内側に、字の細い街がいくつかあるんです。表参道とか」

六本木を歩きながらこう話す須藤さん。さらにポスターや看板を見ながら「『ヒラギノ』系ですね」「『ユニバース』ですね」「『ヘルベチカ』じゃないですかね?大体『ヘルベチカ』を置き間違えて『Arial』になるパターンが多い」とフォント名を呪文のように唱えながら歩いていた。

フォント熱が高まってきた中、須藤さんが特に気にしたのは駐車場の料金のフォントだ。

「これは『30』と『25』だけ変わったんですね。そこだけ『MSゴシック』です。これまで貼ってあったのが『ナール』だと思うんですけど、その上から『MSゴシック』を貼っている」

古い時代に流行った「ナール」と新しい時代の「MSゴシック」の違いから駐車料金の違いに気づいてしまう須藤さん。ファッション同様、流行り廃りの激しいフォントの世界。新旧のフォントに熱い視線を注ぎながら、時代により移ろいゆく駐車料金に思いをはせていた。まぎれもなく変人である。

物心がついた頃からフォントを愛する須藤さんによると、フォントは経済にも大きく関わっているそうだ。取り出したのはアイスクリーム「mow(モウ)」のパッケージ。ロゴ部分を2015年から現在のフォントに変えたことで、大きな変化があったという。

「手が伸びる人の層がだいぶ変わる。こっちの方が1.5倍売れるようになった」と須藤さん。販売する森永乳業によると、それだけではなく従来購入してこなかった20代~30代の男性も買ってくれるようになったそうだ。

さらに取り出したのは「ブラックサンダー」のパッケージ。こちらはフォントだけにとどまらず、表記も英語からカタカナに変更された。子どもが一目で読めるように「カタカナ」に変更、小さな商品でも売り場で目につきやすいフォントにしたことで、50倍という驚異の売り上げを達成した。

現在のフォントについて須藤さんは「いるだけで存在感のあるような主張の強い書体。『あ!いる!』みたいな感じの役者さんいますよね。温水洋一さんみたいな。あ温水さんは明朝っぽいから違うか」と語った。

■新しいフォントを生み出すこだわり

商品の売り上げまでも左右してしまうフォントは、どのように作られているのか。『けやきヒルズ』(AbemaTV)はアドビシステムズにも話を聞いた。

アドビシステムズは、フォトショップやイラストレーターなどプロのデザイナー御用達のデザインソフトを販売する世界的企業。この会社でただ1人、フォントをデザインしているのが西塚涼子さん。肩書きは「タイプデザイナー」だ。

西塚さんによると、日本語のフォントデザインには、26文字のみのアルファベットとは違った苦労があるという。

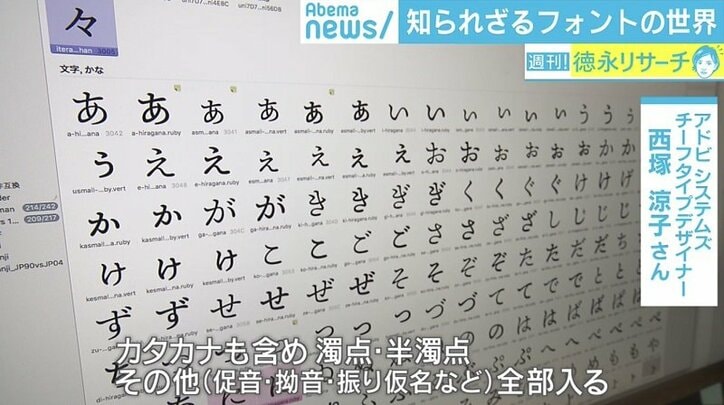

「子供の時にひらがな五十音っていうじゃないですか。あれ全然50じゃなくて大体200くらいあるんですよ。カタカナも含めて濁点・半濁点、その他(促音・拗音・振り仮名など)全部入る。全部カウントすると大体200近くいくので、50音はまやかしなんですよね」

さらに、「横書き」のみならず「縦書き」も存在する日本語。デザインされた200の文字が、どのような組み合わせで並べられてもおかしくない状態にまで試行錯誤するという。また、知っての通り日本語には「漢字」まで存在するのだ。

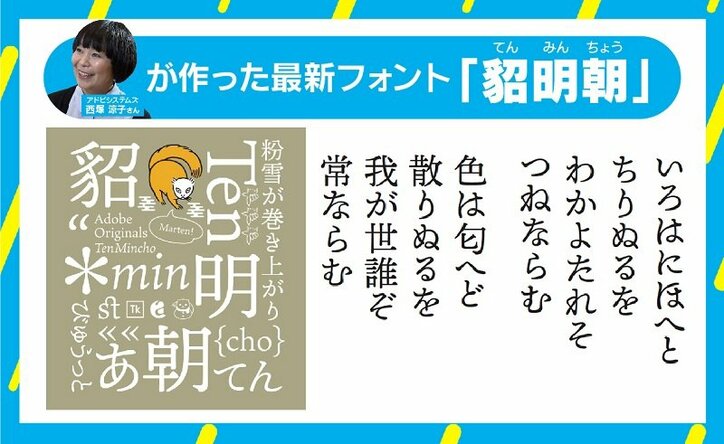

今までに5つのフォント(りょう、かづらき、源ノ角ゴシック、源ノ明朝、貂明朝)をデザインしてきた西塚さん。新しいフォントを作る時、実際に筆で書いてデザインを決めることもあるという。

「何個も何個も書いていって、例えば骨格はこっちがいいけど、肉、筆のまわりの太さの付き方はこっちの方がいいとか、偶然出来るところもあったりする」

さらに、江戸時代の瓦版の文字を参考にすることもあるという西塚さん。フォントの流行については次のように言及する。

「昔はゴシックよりも明朝の方が有名なジャンルで、フォントといえば明朝という感じだった。最近はネットのせいでゴシックの方が使われる」

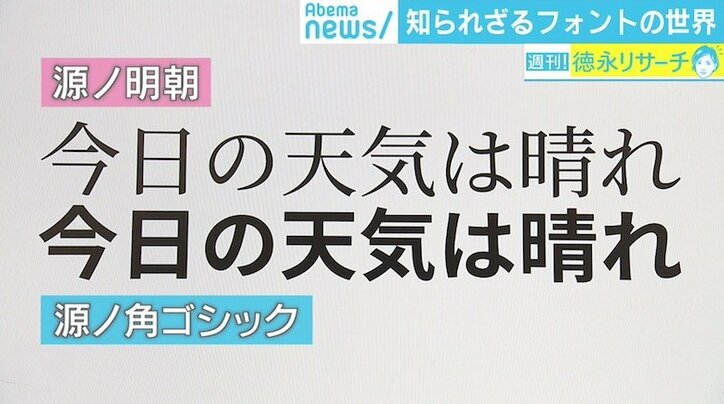

「明朝体」は、筆で描いた字の特徴をそのまま受けついだデザインで「読みやすさ」を重視したフォント。「ゴシック体」は、字の太さが均一で丸みを帯びている「視やすさ」を重視したフォントだ。デジタル機器が普及した現代では「ゴシック体」が主流になっている。

西塚さんがデザインした「源ノ明朝」と「源ノ角ゴシック」。一見どこにでもありそうなフォントだが、そこには西塚さんのこだわりがある。

「明朝とゴシックはループの形がポイント。(「は」の)ループが下に力を感じるとか、溜めてのふぅって力の抜ける感じ、みたいなものが自分らしさかな(笑)」

あえて線の曲がる所に僅かな厚みを持たせることで、線が単調にならず筆で書いたような印象を与えていた。

徹底的にこだわり抜く西塚さん。その原体験は、小学校の「国語ノート」にあったという。

「ノートにただ単にボ-ルペンで書くと味気が無いので、明朝体で書いていた記憶が残っているんですよね。新品のノートにはやっぱり『明朝体』だなって。明朝やっちゃってた系です(笑)」

「(フォントは)色々とデバイスに依存する所があるので、今はスマートフォンやデジタルデバイスに依存している所がある。じゃあ、今度3D空間になったらどういうフォントになるのか。もしVRでテキスト入力する話になった時に、そこに付随するフォントはどうしたらいいの?って、困った状況を解決する時だとデザインしやすいので、新たなものが生まれるかもしれないですよね」

こうしたフォントの可能性について、ハフポスト日本版編集長の竹下隆一郎氏は企業内部にも影響があると指摘。去年4月に「ハフィントンポスト」から「ハフポスト」へ媒体名とロゴを変えたことを紹介し、「有名なメディアになって、少し堅苦しくなってきた部分があった。もっとポップに親しみやすいメディアになろう、創業当時のベンチャー精神を取り戻そうということで変更したら、自分の性格も優しくなった。フォント1つで不思議と社員の盛り上がりも違うし、企業風土にも影響する」「ハフポストはネットメディアとして、読みやすいフォントではなく見やすいフォントを意識している」と語った。

(AbemaTV/『けやきヒルズ』より)