日大アメフト部員による悪質タックル問題で24日、関東学生アメリカンフットボール連盟1部リーグに所属する16の大学による緊急の監督会議が行われた。

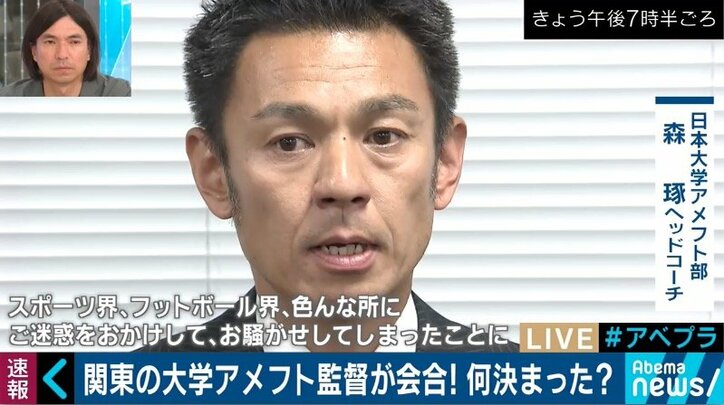

日大からは森琢ヘッドコーチが出席。冒頭、一連の問題について謝罪し、すぐに退出した。その後、記者から自身の見解を尋ねられ、「言った・言わない、解釈の所もあるかもしれないが、間違いなくあるのは、ああいうプレーを起こしてしまった選手がいた。そこに対しての責任があると思う。結果責任という意味では指導者側に管理監督責任があったと、それは内田前監督以下、指導者であった我々にあったと感じている」と話した。

また、選手たちの様子については「かなり混乱している。実際になにが起きているか分からない下級生もいっぱいいたので、まずなにが起きているか事実を伝える。そして前に向かうために上級生含めて話し合って、今コントロールできることはなんなのか、少しでも前に進むのはなんなのか、話し合い、議論してきた。ケガをさせた関西学院のQBの選手、ご家族、関学大の皆さま、申し訳ございませんでした。あのようなプレーをさせてしまい、責任を負わせるような形になって、きつい思いをしている宮川選手にも非常に申し訳ないと思っております。スポーツ界、フットボール界、色んな所にご迷惑をおかけして、お騒がせしてしまったことについても、改めてお詫び申し上げたいと思います」と答えた。

日大の加害選手、そして内田前監督と井上コーチによる会見内容、広報の対応、また、内田前監督のものとされる音声や関係者の話など、様々な報道が噴出している状況について、リディラバ代表・安部敏樹氏は「私の弟もアメフトをやっているが、家族で試合を観にいくと、倒される姿などを見て腹が立つこともある。そういう会場の感情とともに動画が拡散され、その感情にメディアが乗っかる形で様々な報道がでてきている。起きたことを冷静に客観的に分析し、問題提起をしないといけない」と指摘する。

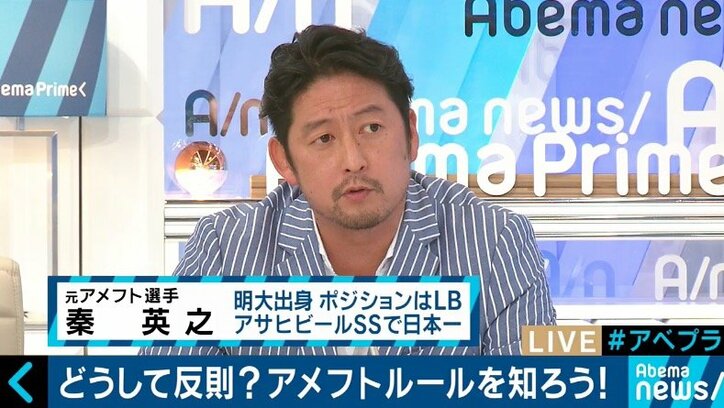

元アメフト選手の秦英之氏も「やってはいけないことが起きたという事実を正しく伝えることが大事。誰が言った・言わないという議論ではなく、なぜこういうことが起きて、今後どう防ぐか、という議論がなされなければならない。勝利至上主義の結果起きた数々の事例も見てきたので、怖さも知っている」と話した。

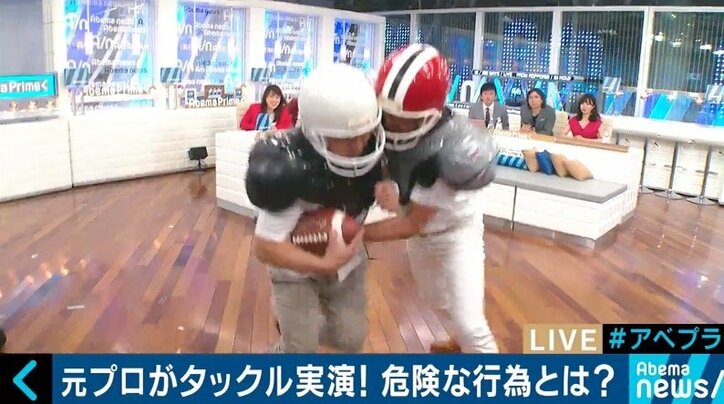

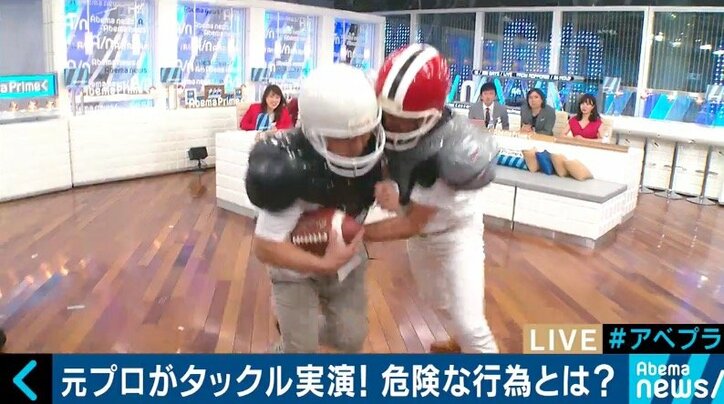

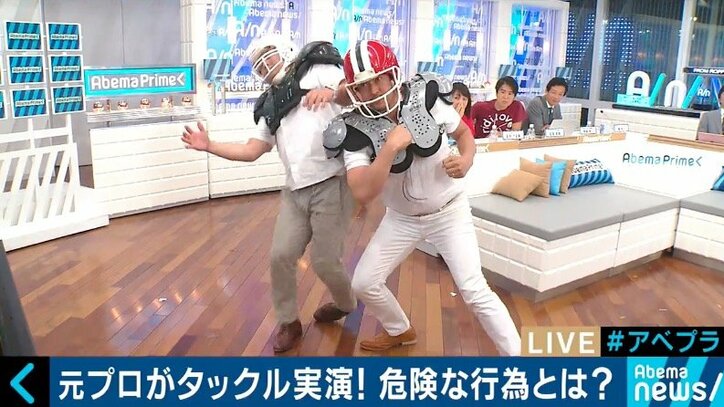

番組では、今回問題となったタックルについて、秦氏に改めて解説してもらった。

秦氏はまず「そもそもタックルには、人を倒すという意味がある。アメリカンフットボールの場合、基本的にタックルしていい相手はボールを持っている選手。よく前線でボールを持っていない人同士が当たっているのは、タックルを仕掛けてにくる選手を防ぐためにどかすブロックだ」と説明。ボールを持って進行する相手や左右に曲がろうとする相手に対し、頭部というよりは胸部同士でぶつかるように当たるのが本来のタックルだとした。

その上で、問題となっているプレーが、ボールを投げ終えた選手に対し後ろからタックルするという、非常に悪質なものだったと指摘。「映像を見ると、ボールを投げ終えて力を抜いた選手の背後から、100キロ近い体重の選手が加速して突っ込んだ。まずは脊髄を狙いって腰をつぶす。その衝撃で、被害選手の首が捻られている。さらに加害選手は身体をひねり、膝の関節を壊そうとしたように見える。すべての競技者が"ありえない"と思ったはずだ。現実にはボールを投げた後の選手に遅れてついタックルしてしまうなどの、多少のルール破りはある。ただ、今回のプレーはそれとはあまりにもかけ離れている。競技者からしても、ありえないタイミング、ありえない領域で起きた」。

秦氏は「やはり教育現場であり、夢を持つ学生が関わっている以上、。言った・言わないとか、『潰せ』という言葉が持つ意味や解釈の議論ではなく、なぜこういう危険な行動をすると受け止めたのか、あるいは受け止めさせてしまったかを検証しなければいけない」と再発防止のための冷静な報道や議論を訴えた。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)