ゴールデンウィークに多くの人でにぎわった築地場外市場と豊洲市場。しかし今、お寿司をはじめとした和食に欠かせない魚をめぐる状況は転換点を迎えており、マグロやイカやエビが食べられなくなる日が来るかもしれないというのだ。

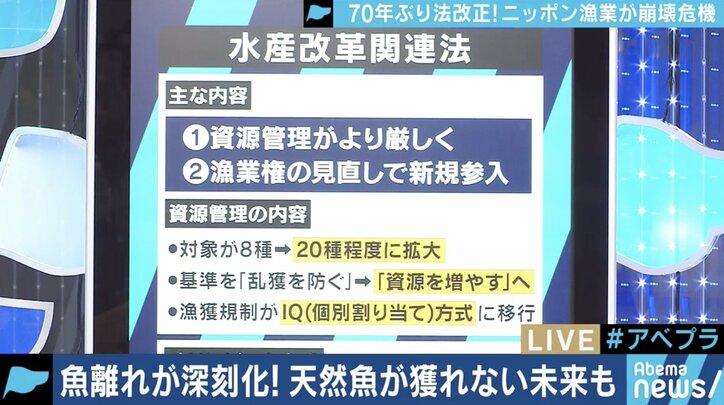

背景には、食糧難のため国を挙げて漁業に力を入れた時代から、"資源を守る"という観点からの規制はほとんどされてこなかったという事情がある。そのため漁獲量は1984年の1282万トンをピークに低下、ようやく重い腰を上げた政府は去年12月、70年ぶりに漁業法を改正し、厳しい漁獲制限を設けることにした。

■将来的には安定した価格で安定した量が提供できるようになる

東京海洋大学の勝川俊雄准教授は、今回の法改正について「世界のどこの国に行っても好きなだけ魚が獲れたため、日本はどんどん船を大きくし、どんどん遠くの漁場を開発することで、水産量を右肩上がりに伸ばしてきた。ところが80年代から海外の漁場が利用できなくなり、排他的経済水域=200海里内だけで操業しなければならなくなった。一方で魚を持続的に利用していく仕組みがまだできていないので、漁獲量も減ってしまうという状態が今も続いている。特に沿岸漁業の生産量はすごい勢いで減っていて、このままでは2050年には0になるようなペースだ。この、近場でも減っているというのがこの問題の本質だ」と話す。

「日本近海については8つの魚種で漁獲量の上限を決めていたが、基本的に主な魚種には上限を設定しようということになった。また、その上限が頑張っても獲りきれないような、非常に高い水準に設定されていた。これを国際水準の、控えめな魚種枠設定にしようということになった。そうすると、今度は少ない漁獲枠をみんなでどういうふうに利用するのという話になってくる。しかし、そこで早い者勝ちにして奪い合えば、大型船やスタートダッシュができたところが全て獲ってしまうことになる。そこで漁獲枠を下げていくと同時に、限られた魚種枠をあらかじめ都道府県、地域ごとに配布してしまう。そうすることで、資源が回復するだけではなく、漁業者のインセンティブ、どういう漁業をするか。より早くより多く獲ろうという今の仕組みではなく、単価の高いもの、旬で価値のある時期に届くもの。そして限られた魚だから高く売れるというような、産業構造自体も変わっていくことが期待されている」。

その場合、心配されるのが、国産の魚が手に入りづらくなるのではないかという点だ。

勝川准教授は「漁獲枠の対象になっている魚種自体もそんなに多くないし、そんなにドラスティックな変化にはならないと思う。大体5年ほど休ませるとかなり戻るので、原発事故の関係で5年休漁した福島沿岸では5倍ほどに増えた。どこまで短期的に我慢できるかということだが、早く資源が回復すれば今以上に獲ることは可能だ」と指摘した。

築地、豊洲、そして全国から集まる魚を見続ける仲卸、豊洲魚河岸初代の生田よしかつ氏は「僕の専門はマグロだが、マーケットを見ずにさばききれない量が入ってくるので、値段が下がってしまっている。せっかくの本マグロがその価値以下の評価にしかならずに流通していく。一本一本を丁寧に獲ればそれなりの価値がある。が、網で一度に獲られたものは押さたり擦れたり、温かくなったりして品質の評価が下がってしまうのですごくもったいないと。ただ、漁師というのは"親の仇と魚は見たら獲れ"って言って、やっぱり魚を獲るのが仕事だから、あまり責めるようなことはできない。だからこそ厳格なルールを決めるというのが大事だと思う」とし、「規制がかかると魚が高くなるのではないかと考えられているが、実は反対で、規制がかかると一時は少し高値になるかもしれないが、将来的には安定した価格で安定した量が提供できるようになる。今規制しなかったら、今は安いかもしれないが将来は食べられなくなるぞということになる」と訴えた。

■養殖の価値も向上?漁業の担い手不足対策は?

一方、ある大手寿司チェーン59品目のうち国産のみのものというのは12品目しかなく、あとは輸入との併用だという。養殖業の研究では、近畿大学による網にぶつからないようなマグロの研究が有名だ。他にもマッスルマダイやウナギ味のナマズなども登場している。

勝川氏は「養殖はこれまで天然よりも下に見られる場合が多かったが、牛であれば野生よりも和牛の方が美味しいし、魚も手間ひまかけることでより口に合うようにしていくことも可能だ。また、養殖と天然はどっちがというものではなく、車の両輪。養殖の魚を飼うには餌がいる。養殖マグロ1kgをつくるのに鯖の稚魚25kgくらいを使う。つまり、天然魚がある程度安く、豊富に手に入ることが、養殖が成長していく必要条件だ」と話す。

また、楽天でECに携わり、現在は家業の鮮魚店の後継ぎとして店を切り盛りする寿商店の森朝奈常務取締役は「昔は天然が食べたいというお客様が多い印象だったが、今は若いお客様が増えてきて、養殖どうかを聞かれることが少なくなった感覚がある。むしろマグロなどは養殖がメディアで取り上げられているので、ネガティブなイメージは少なくなっていると思う」と現場の実感を証言。

生田氏は「養殖全般を否定はしないし、技術としてはやっていくべきだけど、ウナギは養殖の方が旨いと思うし、やっぱり天然資源を回復する方が効率はいい。天然資源は勝手に生まれ、勝手にえさを探し、勝手に大きくなって戻ってきてくれる。養殖の場合は人手がかかって、台風が来た時にはいなくなるんじゃないかといったリスクを抱えながらやっていく」と指摘していた。

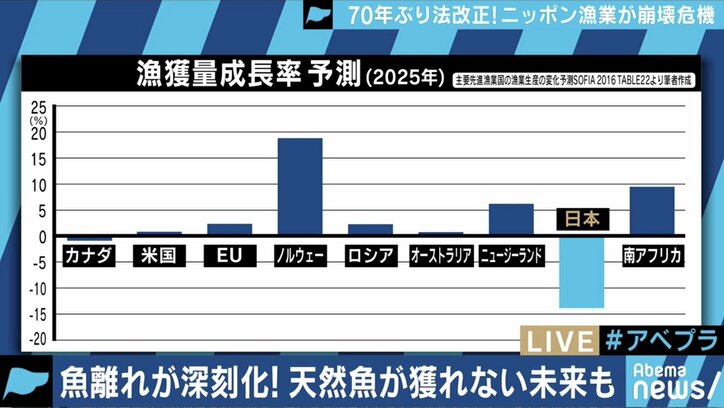

世界的に見ても、伸びているのは養殖の部分だという。モデルケースとなるのが、ノルウェーが国策で推し進め、今や国の柱にもなっているサーモンの養殖だ。養殖船からモニターを使ってサーモンを監視するなど、できるだけ少人数で大量のサーモンの面倒をみるというハイテク化を進めているという。

勝川氏は「1970年代までは赤字産業で補助金の対象で、小規模養殖の規模が厳しく制限されていた。それではいけないということで、国策で大規模化をした。やはり養殖はスケールメリットが非常に効く。その結果、ノルウェーで最も利益を出す産業が養殖産業になっている。損益分岐点で考えて、これだけコストがかかったらいくらで売れて、というのが日本の漁業にはない考え。食糧難の時代は努力しなくても売れたが、今は飽食の時代で、むしろ肉の方が安くなっている。魚の価値を伝え、買ってもらう努力をしていかなければならないのだが、現場にはそういう意識が薄く、魚を食べない消費者が悪いという考えもある」とコメントした。

また、1961年には70万人いた漁師は2018年には15万3290人にまで減少、およそ9割を占める沿岸漁業の平均所得は235万円だという。

生田氏が「漁師に聞くと、後継ぎに男の子がいても漁師にはさせないと言っている。苦労するだけだからやらせないよというのが当たり前になっている。ちょっと悲しい」と話す一方、リディラバの安部敏樹氏は「鹿児島県の長島町の場合、ブリの養殖がすごく盛んで人も結構戻ってきている。儲かるところには帰ってくるので、その意味では後継ぎを増やすことより儲かるようすることが大事だ」と指摘する。

勝川氏は「天然魚を獲る漁業に関しては、今でも漁獲能力は過剰だ。だから新規参入よりもむしろ漁獲量を減らした中でどうやって漁業者の生活を未来につなげていくかということが大事。"魚は増えたけど漁師がいなくなった"では持続できないので、非常に難しいバランスだ。ただ、統計には年金生活の方々も入っているし、儲けるところは儲けている。やはり地方公務員程度の所得があるのなら漁業をやりたい人もいっぱいいると思う」との見方を示した。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)