1970年11月25日、作家の三島由紀夫が学生4人と共に東京・市ヶ谷の自衛隊駐屯地で東部方面総監を人質にとり、マスコミや自衛隊員を前に演説後、自ら腹を切って命を絶った。

あれから49年。三島作品は映画や舞台、書籍、テレビ番組で取り上げ続けられる一方、事件の謎は令和の時代の今も解かれてはいない。25日のAbemaTV『AbemaPrime』では、この稀代の作家が遺した問いについて考えた。

■“戦後最大の知性”が選択した謎の最期

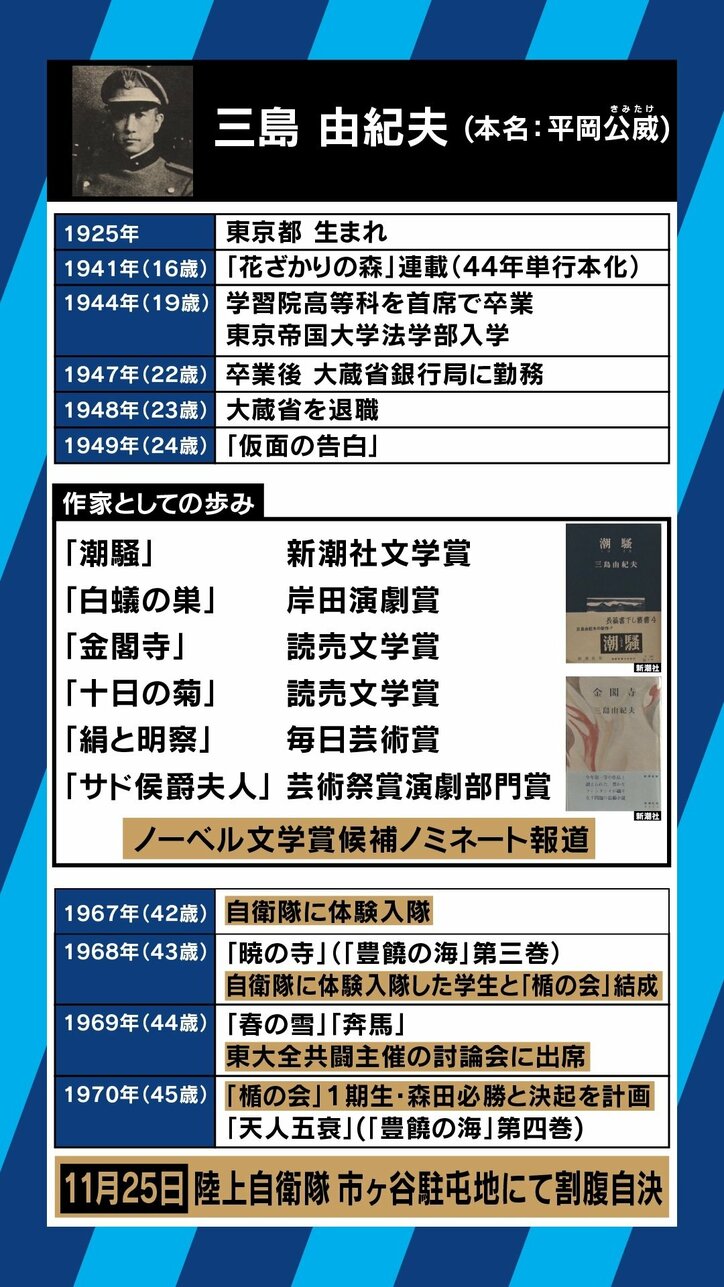

1925年に東京に生まれ、幼少期から文学的才能に長けていた三島。デビュー作として名高い『花ざかりの森』を書いたのは、学習院中等科在学中の16歳の時のことだった。東大法学部卒業後は大蔵省に入省するも、執筆活動に専念するために約9カ月で退官。翌1949年に発表した『仮面の告白』ですぐさま作家としての地位を確立。数々の賞を受賞し、ノーベル文学賞の候補にノミネートされていたことも後に報じられている。

三島文学について、愛国者団体「一水会」の木村三浩代表は「喋った言葉もそのまま文章になるほど精緻だったといわれている。『宴のあと』という作品では料亭の女将と馴れ合う政治家の堕落を描き、プライバシー侵害で訴えられるという経験もされている。加えて私が共鳴しているのは感性の鋭さだ。例えば昨年出版された文庫本にも収められている『アポロの杯』という紀行文には、当時26歳の三島先生が海外へ初めて行った時のことが綴られているが、“こんな所に気づいているのか、こんな見方があるのか”、と感じさせるものが随所に出てくる」と話す。

『国体論 菊と星条旗』(集英社新書)などの著書がある政治学者の白井聡氏も「文学者としての繊細な感性を持っていて、当時の流行りや風俗も巧みに取り込んでいる。それと同時に、日本文学の伝統の中でも随一と言ってもいいくらい理知的だ。代表作の『金閣寺』にしても最後の『豊饒の海』にしても、非常に形而上学的な議論が展開されている。戦後最大の知性といっていい」と絶賛する。

しかし三島の活動は文学だけにはとどまらなかった。1960年代に入り安保闘争や学生運動が展開されるようになると、民間防衛組織「楯の会」を結成。自らに共鳴する若者たちと自衛隊の体験入隊も経験した。

そんな中の1968年10月21日、新宿駅周辺で行われた国際反戦デーのデモに参加した学生や市民が暴徒化した「新宿騒乱」が発生する。騒乱罪が適用され、700人以上が逮捕されたものの、期待した「楯の会」の出番も、自衛隊の治安出動もないことに、三島は落胆していたという。「楯の会」の1期生だった伊藤邦典氏は「新宿騒乱を見て、三島先生が“これはダメだ。まったくダメだ”と言ったのを聞いた。このままでは真の日本というものを蘇らせるというのはできないということで、今度は自衛隊に目を向けた」と明かす。

そして1970年11月25日。騒ぎを聞きつけて集まった800人の自衛隊員たちを前にして、三島は「憲法改正」について決起を激しく呼び掛けた。

「今、日本人がだ、ここでもって立ち上がなければ、自衛隊が立ち上がらなければ、憲法改正というものはないんだよ。諸君は永久にだね、ただ、アメリカの軍隊になってしまうんだぞ。諸君の中に、一人でも俺と一緒に起つやつはいないのか」

「諸君は武士だろう。武士ならばだ、自分を否定する憲法をどうして守るんだ」

「去年の10.21(新宿騒乱)から1年間、俺は自衛隊が怒るのを待っていた。もうこれで憲法改正のチャンスはない。自衛隊が国軍になる日はない!」

「日本を守るとは何だ。日本を守るとは、天皇を中心とする歴史と文化の伝統を守ることだ。お前ら聞け!聞け!男一匹が、命を懸けて諸君に訴えているんだぞ!!

演説を終え、自分の訴えが届くことはないと悟った三島は楯の会学生長の森田必勝と共に割腹自決した。最後の声明文である『檄』は、「今こそわれわれは、生命尊重以上の価値の所在を諸君の目に見せてやる。それは自由でも民主主義でもない。日本だ。われわれの愛する歴史と伝統の国、日本だ。これを骨抜きにしてしまつた憲法に体をぶつけて死ぬ奴はいないのか」と結ばれていた。

三島の死は社会に衝撃を与えるとともに、大きな謎も残すことになった。ノンフィクションライターの石戸諭氏は「村上春樹の『羊をめぐる冒険』の中に、この日付が何の脈絡もなく出てくる。その理由について村上自身は語っていないが、やはり彼ほどの作家にであっても文学的影響を受けているという意味でとても重要だと思う。ただ、文章の力も他の作家の比ではなく、戦後最大の知性を選べと言われれば誰もが名前を上げざるを得ない天才・三島が、なぜこのような最期を遂げたのか。言い方は良くないかもしれないが、『檄』も含め、それまで生み出してきた作品に比べれば凡庸なものに感じられるし、自決についても多くの人に切って捨てられてしまっている。謎とこの悲劇性が、彼が人々を惹きつけてやまない理由かもしれない」と話す。

木村氏が代表を務める「一水会」は、そんな三島や森田らの「憂国の精神」を継承、戦後体制を打破し、対米自立・対米対等な真の独立国家を目指し、1972年に設立された。今年も11月25日にあわせ、彼らを悼む集会を開催した。

「楯の会には100人近くの若者がいたが、多くは大学教員、大企業の社員、実家の手伝いなど、それぞれに進路を歩んだ。しかし森田さんと親しかった何人かは負い目を感じ、“同志がここまでやったのに、俺はサラリーマンになっていいのか”と考えて一水会を作った。初代代表は、早稲田大学で森田と一緒に民族派の学生運動をやっていた鈴木邦男さんだ。三島先生がおっしゃっているように、やはり政治には矛盾があるし、皆が変節する“常無し”の世界だ。そこで物差しのごとくやろうとすれば生きづらくなるが、それでもちゃんとやれよ、多少の熱さがないとダメだろう、ということだ」(木村氏)

■「三島が今の日本を見て一体どう思うだろうか」

三島は自決の4カ月前、新聞に寄せた『果たし得てゐない約束ー私の中の二十五年』という文章で「このまま行つたら「日本」はなくなつてしまふのではないかといふ感を日ましに深くする。日本はなくなつて、その代はりに、無機質な、からつぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一画に残るのであらう」と、高度経済成長を歩む日本に警鐘を鳴らしていた。

さらに自決の1週間前の11月18日に行われた評論家・古林尚氏との対談では「天皇制に対して僕が危惧を持つと同じような危惧を“楯の会”についても感じる」と水を向けられた三島は、「それはごもっともなご心配だが、僕はそうやすやすと敵の手には乗らない。敵というのは政府であり自民党であり、つまり戦後体制全部だ。偽善の象徴だから」とも述べている。

カンニング竹山は「楯の会や自決など、政治的な面ばかりがフィーチャーされるが、作品も素晴らしいし、日本のカルチャーにもものすごい貢献がある方。それが、なぜ死ななければならなかったのか。以前からすごく興味があったが、調べれば調べるほどわからない。三島先生に会えるなら、直接聞いてみたいと思ってきた」と話す。

白井氏は「なぜ三島があのような形で自決したのか、その最も単純な説明は、戦後日本に深く絶望したから、ということになるだろう。こんな祖国を見なければならないのなら、死んだ方がましだ、ということだ。形式上、日本はサンフランシスコ講和条約によって主権回復したということになってはいるが、セットで結んだ日米安保条約を見れば、占領が続いているようなものではないか、という疑問も残った。日米両政府はその憤懣が爆発した60年安保をなんとか乗り越えて安保改定に漕ぎ着け、米国の属国としての日本という体制が安定化、経済成長にも成功した。そして1970年代に入ると、左翼陣営では連合赤軍による一連の事件や東アジア反日武装戦線による三菱重工本社ビル爆破事件が、右翼陣営では三島事件が起きた。これはある意味で、左右の“行き詰まり”を示していたと思うが、一方でそれ以降、日本が属国であるという現実は見えなくなっていき、反発もなくなっていった。ただ、その状況に対して三島が提案した“憲法改正”という表面上のソリューションによって、本当に日本人に芯が通り、しっかりするだろうか。三島ほどの知性が本気でそんなことを考えていたとは思えないし、やはりその本音がわからないからこそ、今も論争が続いているということだ」と指摘する。

「あれから約50年が経った今、状況はもっと酷くなっていて、“富裕な経済的大国”という地位さえ失いつつある。アメリカの属国であり、かつそのことを意識しないという、この奇妙な状態のなれの果てが、日本の総理のアメリカ大統領への接遇の仕方と、それを報じるメディアに現れていると思う。論理的に考えて、安倍総理がオバマさんとも仲がよくて、トランプさんとも仲がいいということはあり得ないはずだ。逆に言えば、戦後最大の知性から僕らは見られているんだということの怖さがあると思う。昭和45年の時点でこれほど絶望していた三島が今の日本を見て一体どう思うだろうか、僕はそれを想像するだけで気が遠くなる。少なくとも、安倍政権が唱えているような憲法改正とは違うことだけははっきりしているし、“高輪ゲートウェイ”のような、クソみたいな山手線の駅名を付けてしまうような日本を望んでいたはずはない」。

また、石戸氏は「ほとんど注目されていないが、三島は1960年の元旦、読売新聞に短いエッセーを寄せている。そこで三島は日本に対し、知性を持って“世界の静かな中心であれ”というポジティブな回答を出している。しかし、その後は絶望を辿っていくことになる。また、三島が全精力をかけると言った最後の大作『豊饒の海』は前4巻にわたって輪廻転生を描いているが、最後まで引っ張った末にニヒリズムの極地みたいな文章になり、“そんなものはなかった”というような話で終わる。そして、その直後に自決する。憲法改正のために三島が死んだのかといえば、その答えは否だろう。やはり日本への絶望と、自らの美学や日本的な美を突き詰めていった結果、最後には何も残らなかったという絶望、これらをどう読み解くかが委ねられているということだ」とコメントした。

木村氏は「日本がバブルだと酔いしれていく時代に、歴史、伝統、文化、国を想うこと、人との輪といった、大切なものを忘れてはいけないのではないかということのメッセージだ」「亡くなる5年前に連載された『太陽と鉄』という評論があるが、ここで三島先生は哲学・思想的なこと、さらには“太陽と自分が一体となった”というようなことを書いている。本人が“日本に武士はいないのか”というくらい混乱している社会状況もあったし、おそらくこの頃から生死というものについて考え始めたのではないか。川端康成さんは最後まで三島先生の心情を理解していたと思うが、三島先生は非常に美意識が強く、自らの美学があるからこそ、自らの肉体を錬磨して自分を作り、45歳で自裁されるところまで自己完結していったということだと思う」と分析。

「やはり人間だから絶望する部分も、ポジティブな部分もある。あるいは警告しないといけない、発信しないといけないと感じることもある。先生には色々な側面があったが、やはり日本の戦後体制、自分たちが選択した、押し付けられた憲法の状況を変えたいという思いが常にあったと思う。だから全共闘の学生に“君らが一言、天皇陛下万歳と叫んでくれれば喜んで手をつなぐ”とも言ったし、『豊饒の海』で言えば『奔馬』(第二巻)と二・二六事件が関連してくる。檄文の中でも、自衛隊に対して“命令はワシントンからしか来ない。自主性を回復しないとダメだ”と言っている。しかし、やはり行き詰まりを感じて絶望したのかもしれない。三島先生と東大で同級生で、盛んに論争していた評論家のいいだももは、“三島は最後の特攻隊だった”と表現している。日本はアメリカの属国になってしまっているが、自分の国の自主性をちゃんと持とう、そのためには自分の生命を賭けてまでやらないといけない、と示した。本気になって、しっかりやるところはやれよ、ということだ」。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)