ここ最近、テレビで活躍する芸能人が次々と参入している「YouTube」。そのヒットの裏には「YouTubeアナリスト」というヒットメーカーの存在があった。令和時代にメディアを席巻するYouTube制作の裏側に『ABEMAヒルズ』は潜入した。

年に一度、優れた放送番組に贈られる「ギャラクシー賞」。今年、その「フロンティア賞」に六代目・神田伯山のYouTubeチャンネルが選ばれた。YouTubeチャンネルが受賞するのは1963年の賞創設以来、史上初の快挙となる。

この快挙を影で支えたのが、YouTubeアナリストの関口ケント氏。次々とヒットコンテンツを生み出す関口氏の“YouTube術”に迫るため、ある日の活動を取材した。

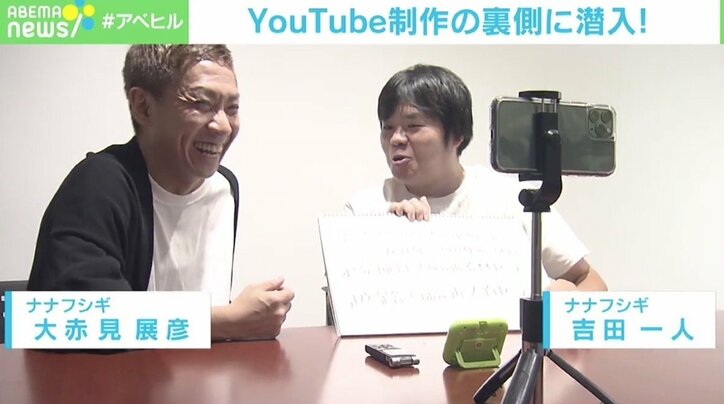

この日、都内のマンションの一室で行われていたのは、お笑いコンビ・ナナフシギのYouTube動画の撮影。お世辞にも人気芸人とは言えない2人だが、YouTubeの登録者数は3万人以上。動画の総再生回数は330万回再生以上を誇る。

アップしている動画の中身は、お笑いではなく怪談やオカルト話。週3回、それぞれが得意な話を15分程度にまとめてアップしている。YouTubeを始めてから半年、雀の涙ほどだったという収入は、「(先月の収入は)軽自動車買えます」と驚きの額に変化した。

芸歴20年にして初めて芸能活動一本での生活を手に入れた2人。そんな、ナナフシギの成功の仕掛け人もまた、関口氏だ。関口氏はなぜ、ベテランであるナナフシギの2人に本業のお笑いではないジャンルで勝負させようと考えたのか。

「オカルトは、見始めて8分後にオチがあったら途中でやめる人ってあんまりいないと思う。そういった意味では、オカルトというコンテンツはYouTubeにはすごくマッチングしている。再生回数は僕的にはどうでもよくて、再生時間にしか興味がない。再生時間が増えれば増えるほど、間に入ってくる広告も多くなってくるので」(関口氏)

ポイントは、「再生回数」ではなく「再生時間」。動画が長く見られるコンテンツであればあるほど、広告の価値が上がり収益につながりやすいという。撮影の合間にも、次のヒットを生み出すための綿密な戦略会議が行われる。

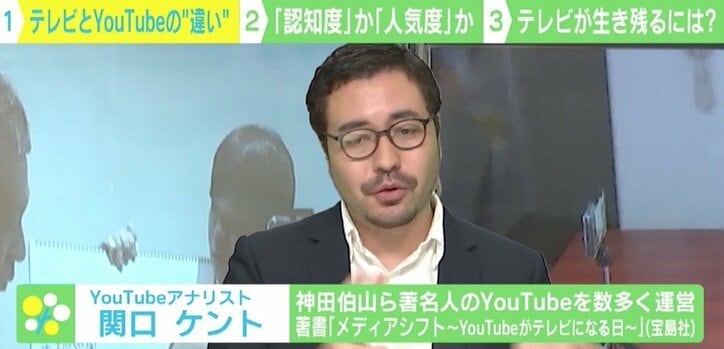

現在、自身が立ち上げた会社で、芸能人や企業など合わせて30ほどのYouTubeチャンネルの運営に携わっている関口氏。そもそも、なぜYouTubeにチャンスを見出したのか。

「ヒカキンさんとかがYouTubeを使い始めて、若い子たちが引き込まれたのを見て、『あれ、これはただの動画サイトじゃない』と一目置き始めた」(同)

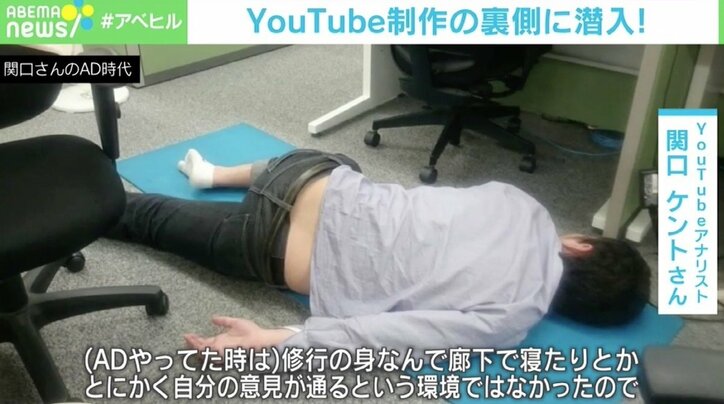

そんな関口氏のルーツは、意外にも過去にテレビ番組のADとして苦労を重ねた日々だという。

「ADをやっていた時は、修行の身なので廊下で寝たりとか、とにかく自分の意見が通るという環境ではなかった。へこんでいる時にYouTubeとかを見ると、みんな好きなことをやっている感じがめちゃくちゃうらやましいなとは思っていた。ADの時についていたディレクターさんや、作家さんの面白い企画を考える力みたいなものはめちゃめちゃためになっていて、今の事業をやるきっかけの1個にはなっていたので、それは本当にいい経験ができた」(同)

それから5年、今年6月に自身が運営するYouTubeチャンネルで、放送界の権威「ギャラクシー賞」を受賞。テレビとYouTube、両方を知る関口氏は何を感じたのか。

「ギャラクシー賞ってテレビの中ではものすごく権威のある賞だと思っていたので、YouTubeで獲っていいのかと。チーム一丸となって神田伯山先生のチャンネルを運営していたので、最初にその一報が入った時はみんな『よっしゃ』となった。“オワコン”という言い方はあれですけど、このままいくとテレビの力は減っていってしまうと思う。新しい文化をどんどん入れ替えるということをやっていかないと、なかなか若年層の視聴習慣は取り戻せない。そこは問われるところかなと思う」(同)

現在、YouTubeの国内月間利用者数は6000万人以上。年収1億円を超えるYouTuberもざらに存在すると言われ、数多くのクリエイターがしのぎを削っている。

テレビとYouTube。それぞれの強みについて関口氏は、テレビは「幅広く届けられる」「映像のクオリティが高い」「キャスティングの幅が広い」こと、YouTubeは「深く知ることができる」「好きなタイミングで作れる」「視聴者側が選べる」ことをあげている。

「YouTubeとテレビはそれぞれいい面があって、敵同士ではないと思っている。テレビはこの60年ぐらいノウハウが継承されていて、一人ひとり分業で制作が行われているので映像のクオリティが高い。メディアとして歴史が長く、各芸能事務所とも付き合いがあって、キャスティングの幅が広いというのはテレビの強みだと思う。一方、YouTubeは新興メディアと言われているが、もう10年以上が経つ。一番の強みは好きな時に見られるというところで、好きなものを長く贅沢に見られる。作り手側としても、自分が制作者でありプロデューサーなので、好きなタイミングで好きなものを好きなだけ出せるのは強みだと思う」(同)

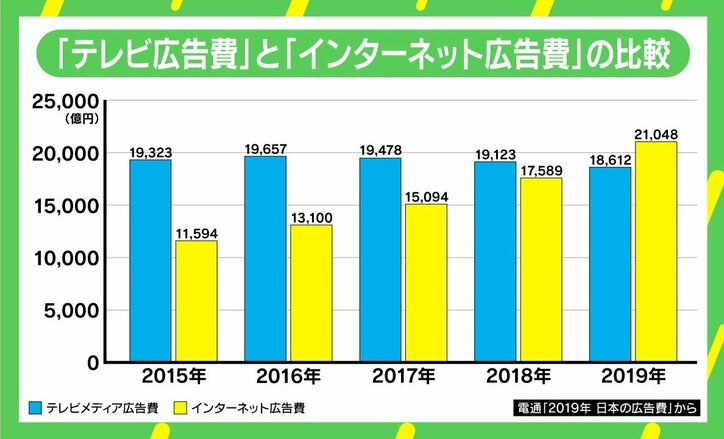

ウェブコンテンツの勢いを表しているのが、インターネット広告費の伸びだ。2015年はテレビメディア広告費が1兆9323億円、インターネット広告費が1兆1594億円だったが、2019年にはテレビメディア広告費が1兆8612億円、インターネット広告費が2兆1048億円と追い抜いた(電通『2019年 日本の広告費』より)。

「この5年ぐらい“こうなっていくんじゃないか”という見通しは立っていたが、僕らが思っているより早く逆転した印象はある。ポイントとしては、テレビメディアの広告費自体は下がっていなくて、インターネットに広告出稿する企業が増えた。テレビは基本的に視聴率がKPI(業績指標)のベースだが、YouTubeは1秒単位で細かくデータが出るので、広告を出稿する側からするとエビデンスのある情報として信用度が高くなることが背景にある。この先、インターネット広告費がまだ伸びていくと思うが、テレビ局もこれに対抗するべく、世帯視聴率から個人視聴率へとゴールを変えてきている。解像度の高い広告をどう出せるかが、テレビの問われているところ」(同)

関口氏は「令和はメディアの変革期になる」と唱える。テレビを含めたメディアはどう変わっていくのか。

「僕自身5年くらい前までテレビADをやっていて、業界のハイレベルな方たちは、ウェブメディアを取り扱うことにマイナスや“都落ち”のような見方があった。しかしこのコロナ禍においては、制作会社やフリーのディレクター、作家も、テレビだけでなく自分たちでメディアを持つことが大事だと。タレントをはじめとしてYouTubeの成功事例も出てきているので、人材の流出にならないよう、テレビ局としては“新しい枠組み”で仕事をするといったことを考えていく必要がある。そこは広告出稿側も見ているので、大きなメディアシフトの流れになっていくと思う」(同)

(ABEMA/『ABEMAヒルズ』より)

この記事の画像一覧