私の名前は丘文奈。両親は中国出身で、日本と中国を行き来しながら育ちました。今はABCテレビで記者をしています。

父・邱海涛(65)が見せてくれた、26年前の写真。それは亡き祖父・邱来伝(享年79)が勉強していた建国大学という大学の同窓会の写真でした。中国語と日本語を流ちょうに話し、遊びに行くといつもお土産をくれる優しい祖父が私は大好きでした。

満州事変を引き起こし、中国東北部を占領した日本によって1932年に作り上げられた傀儡国家「満州国」。そして1938年、その首都・新京(現在の中国・長春市)に作られたのが、祖父が学んだ「建国大学」です。

日本、朝鮮、中国、モンゴル、ロシアの5つ民族が手を取り合い、新しい国を作るという満州国のスローガン「五族協和」。その理念の下で、当時5つの民族から優秀な若者たちが選ばれ、建国大学に集まりました。衣食住はすべて満州国政府が負担し、試験の倍率は100倍以上に達したといいます。

日本統治下にあった台湾で1925年に生まれた祖父は、建国大学に6期生として入学しました。1944年のことでした。父は「おじいちゃんはいつも建国大学のことを知ってほしいという表情をしていた。一言で言うなら、建国大学はおじいちゃんにとって人生のスタート地点。そこで様々なことに対する答えを見つけようとしたから」と話します。しかし私は祖父から一度も建国大学の話を聞いたことがありませんでした。

満州国の崩壊とともに消えてしまった“幻の大学”建国大学とは、一体どんな場所だったのでしょうか。私は孫として、記者として、日本各地に散らばる、90歳を超える元学生たちを取材しました。(朝日放送テレビ制作 テレメンタリー『消えた大学 幻の満州の夢』より)

■5つの民族が畳の上に布団を敷き、枕を並べた

福岡県福岡市に住む先川祐次さん(100)は、建国大学の1期生。「リーダーを養成する学校、それが建国大学。新しい国というのは、アメリカみたいに色んな民族が開拓していい国を作るという。良いじゃないか。それで受けたんですよ」「講堂があって、校舎があって、その裏に“塾”と呼んでいたんですけど、寮がありました」。

全寮制の建国大学では“五族の平等”が重視され、5つの民族が畳の上に布団を敷き、枕を並べました。6期生の田中光雄(93)さんは「必ず違う民族の隣に寝る。だから僕のすぐ横には中国人がいたし、白系ロシア人もいた」と振り返る。

当時の満州国内では、不平等な食糧配給制度が行われていました。ただ、建国大学は違ったと先川さんは話します。「日本人のための白米、中国人のための高粱(コーリャン)などが別々のパッケージで建国大学に配給される。しかし、我々は全ての食糧を一緒に混ぜて料理を作りました」。全く異なる環境で育った青年たちは、文字通り“同じ釜の飯を食う仲間”になりました。

また、満州国らしい授業もあったと言います。「地平線の彼方まで真っ直ぐに大豆が植えてある。1人が1つの畝を受け持って、黙々と雑草を取る。“土に生きる人間”を体感させる。そういう体験がないと、本当の指導者にはなれないから」(先川さん)。

ただ、理想のように思えた学生生活の前に“現実”が立ちはだかります。ある日、食堂で中国人の学生が急に立ち上がり、次のように訴えたそうです。「みんな楽しそうに飯を食べているけど、中国人が日本人の爆撃で死んでいる、死人が出とると言う。一瞬シーンとなりました」(田中さん)。

当時の中国国内で盛んに行われていた、日本の侵略に対する抗日運動。その波は、建国大学にも押し寄せていました。「起きたら、寮で僕の隣に寝ていた中国人の学生がいない。1時間後に憲兵隊が検挙にやって来た」と先川さん。十数人の中国人学生が「反満抗日運動」を計画したことで、憲兵隊に連行されていきました。名ばかりの「五族協和」に、学生たちの心は揺れていました。

■「ポンヨウ(朋友)だから」…日本人学生を助けた中国人学生

建国大学には毎年およそ60人の中国人の学生が入学していたそうですが、満州の歴史は中国人学生にとって負の記憶でもあるため、彼らが残した記録はほとんどありません。しかし取材の過程で、かつての中国人学生たちが当時を語った映像を入手しました。

建国大学では「学問の自由」が重視されたことから、図書館には日本国内で禁じられた共産主義の本もありました。「先輩たちが毛沢東のパンフレットのようなものを読ませて指導するんですよ。秘密の読書会を通じて、中国人としての思想を導くわけです」(7期生・谷学謙さん、2015年撮影)。

同じく7期生の陳堅さんは、入学前から地下組織に所属していたそうです。2006年に撮影された映像で「大学生としての身分を得るために建国大学に入学した。建国大学の図書館にはマルクス主義など、初めて見る本にたくさん出会えた。遼陽にいる地下組織の仲間に持って行って読ませた」と明かしていました。

皮肉なことに、「五族協和」を目指した建国大学で、秘密裏に「反満抗日」の土壌が育まれていたのです。

しかし中国人学生たちにとって、日本人学生は決して敵ではなかったようです。1期生の先川さんは、こんなエピソードを話してくれました。

研修旅行に出かけ、野宿をしていた時、突然中国の軍隊の襲撃を受けました。捕まることを覚悟したが、一緒にいた中国人学生が「話をしてくるから、お前らは静かにしとれ」と言ってテントから出て行きました。そしてしばらしくすると、人が去っていく気配がして、先川さんたちは捕まることはありませんでした。戦後になり、当時の中国人学生に助けてくれた理由を尋ねると、彼は笑って、「ポンヨウ(朋友)だから」とあっさり言っていたそうです。「ポンヨウ(朋友)」とは中国語で“友達”を意味する言葉でした。

7期生の陳さんも映像の中で「当時は日本という国を恨んでいました。でも、普通の日本人には権力がなかったので恨んでいません。これからは日中友好のために正しく歴史を認識し、その教訓から学び二度と(戦争が)起こらないように」と語っていました。

中国人と同じ漢民族でありながら、台湾で日本人として産まれた私の祖父。当時、どのような思いで学んでいたのでしょうか。

「歓喜の丘に丈夫が 理想の調べ奏でつつ 蒙古嵐に顔焼けて 送る六年の青春に 嗚呼、崑崙の峰を越えて 夢は砂漠をかけめぐる」。7期生の大宮貞七さん(94)は、当時の建国大学の学生たちがよく歌っていたという『逍遥歌』を歌ってくれました。「あの頃を思い出します。理想の調べを奏でつつ、それぞれに夢を語り合いながら…」と笑顔で懐かしむ。学生たちは理想と現実の狭間で悩みながらも、真新しい満州国に青春を捧げ、素晴らしい未来へ導こう、そう夢見ていたようです。侵略の歴史が生んだ“負の産物”とされる満州国にも青春があったことに私は気づかされます。

しかし、戦況は悪化し、1943年以降日本人学生は次々と召集され、戦地に赴いていきました…。

■「僕らが実現しようとした民族協和は真実だった」

「みんなで集められて、ラジオで聞きましたよ。ザーザー言ってたけど、“堪え難きを堪え…”というのが聴こえて、戦争に負けたことはわかりました」。6期生の今泉茂さん(94)は、終戦の玉音放送を聴いたときのことをそう振り返ります。

入学して1年、今泉さんも召集され、満州と朝鮮の国境近くで終戦を迎えました。「それこそ虚脱状態。がらがらと日本帝国が崩れていく音を聞いたような気がしましたね」。日本の敗戦は、満州国の崩壊も意味しました。

最後に入学した8期生の邑瀬喜和さん(93)の学生生活は、わずか半年で終わりました。「建国大学の食堂の2階に集会所があって、日本が敗れたから建国大学も閉鎖すると告げられた。僕らはいったい何のために満州に来たのかなと思った。せっかく志を抱いて来たのにね」。

開学からわずか7年の1945年8月23日、建国大学では「閉学式」が行われました。こうして、建国大学は歴史の深い闇へと姿を消しました。国に帰った人もいれば、捕虜となった人も、青春を共に過ごした学生たちはバラバラになりました。

それから75年の月日が経ち、かつての学生たちにとって「建国大学」とはどんな存在なのでしょうか。

6期生の田中さんは、「大学が滅びた後に気づいた」と話します。「人間の宝庫ではないかというぐらい、すごい経験したなと思います。僕の心の糧になったのではないかと思います」。同期の今泉さんも、「建国大学に行って、初めて人生を真剣に生きる道を教えられた気がします。僕らが満州で一生懸命にやったことも、結局は関東軍の手のひらの上でやっとったことかもしれない。でも、僕らが学内で実現しようとした純粋な民族協和、これはやっぱり真実だったという気持ちがあります」と力を込めます。

そして1期生の先川さんは「今でも感じることですが、日本人は自分の物差しで測って、それに合わないのは違うと。でも、幸せを測る物差しはありますか?みんな立場が違うんですよ。そういう意味で、僕は100歳になった今、ああ、建大が自分の中で生きている、俺は本当に建大生だという気がします」と笑顔で語りました。

■「消息不明者」の欄に記載されていた祖父

建国大学で祖父が見つけたという答えを探す取材は1年間続きました。同窓会名簿を元に電話をしましたが、連絡がついた方はごくわずか。その中で、祖父のことを知っているという方に出会うことができました。6期生の村田治雄さん(95)です。「建国大学在学当時の邱はかわいい顔をしていた。台湾と言えば邱来伝。みんなよく知っていましたよ」。

村田さんは1947年、抑留されていたシベリアから日本に帰国しました。

一方、祖父は戦後台湾から上海に移り住み、大学で日本語を教え、たくさんの生徒を育てました。しかし当時の日本と中国は国交断絶状態にあったため、日本で作られた同窓会名簿には祖父の名前が「消息不明者」として記載されていました。

1972年、日中国交が正常化すると、止まっていた歯車が再び動き出します。11年後の1983年、「邱が上海にいるらしい」という噂を聞きつけた村田さんが訪中。なんと偶然にも宿泊したホテルの通訳が祖父の教え子だったそうです。「通訳の女性に言ったら、大丈夫、邱先生なら知っています。電話しますからって」。

時を超え、「日本語」が繋いだ奇跡の再会でした。離れ離れになっておよそ40年。19歳で出会ったかつての若者たちは60歳近くになっていました。「変わらない、邱は前と同じだった」。当時、祖父は村田さんを家に招待し、寝ていた息子たちを起こして、「これは村田さんと言って、東京にいる私の仲間だから」と嬉しそうに紹介していたそうです。

その後、祖父は上海から日本に移り住み、かつての建国大学の仲間たちと再会することができました。祖父が大切にしていたアルバムには当時の写真が多く残され、どの写真も祖父は嬉しそうに笑っていました。

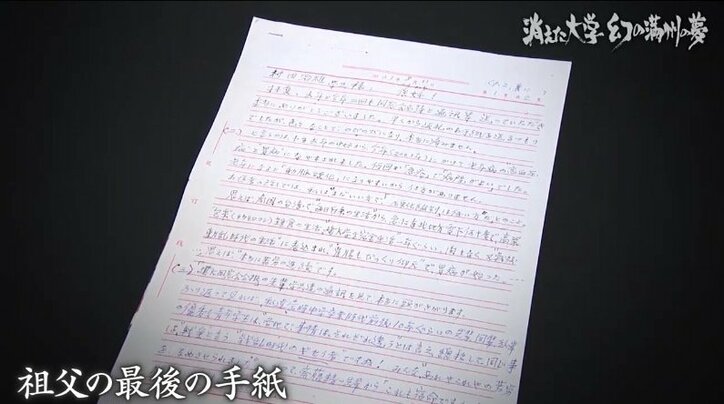

取材中、村田さんは祖父から最後に届いた手紙も見せてくれました。そこには、私が初めて知る祖父の建国大学への思いがしたためられていました。

「思えば南国の台湾の白米生活から、急に満州の零下何十度で高粱(コーリャン)の生活で胃腸もびっくり仰天、本当に苦労の連続です」

「私たち当時の優秀な青年学生は各地で事情はそれぞれ違うとはいえ、総括して同じ事は、『戦争』という戦乱時代のギセイ者ですね!」

手紙は「同窓の皆様方によろしく」という言葉で締めくくられていました。そして、この手紙が届いてから半年後、祖父は79年の生涯を閉じます。

■「こうして墓参りできるとは思わなかった」

取材の最後に、私は村田さんと一緒に、千葉県にある祖父の墓を訪ねました。「邱とも腐れ縁だね。こうして墓参りできるとは思わなかった」と村田さん。

戦争によって人生を翻弄された祖父と、その仲間たち。歴史の荒波にもまれ、幻に終わってしまった建国大学。しかし取材を通して見えたのは、民族を越えて、時を超えて絆を紡いだ、かつての青年たちの姿でした。幻の中にも確かなものがありました。その答えを、祖父が教えてくれたような気がしました。(朝日放送テレビ制作 テレメンタリー『消えた大学 幻の満州の夢』より)

この記事の画像一覧