青い顔色に、痛々しい頬の傷……。生気を失ったことをアピールする、落ちくぼんだ目。この化粧はハロウィーン仕様ではなく“学問のため”に施されたメイクだという。

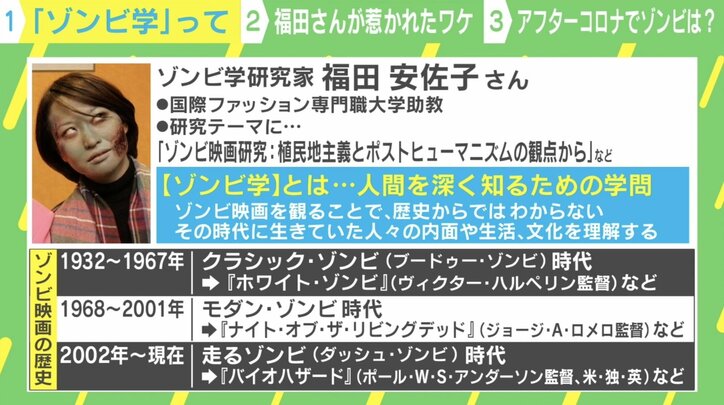

国際ファッション専門職大学の助教として教壇に立つ、福田安佐子氏。教えているのは、その名も「ゾンビ学」。福田氏は、ゾンビのことを“人間の写し鏡”と表現している。

「(ゾンビ)映画は、当時の人々が持っていた不安や、内面が反映されている。今自分が生きている社会において、どういう不安があって、どういうものを人々が欲しがっているのか。そういうところを見ていく練習になる」(福田安佐子氏・以下同)

例えば、1978年にイタリアで公開されたジョージ・A・ロメロ監督の映画『ゾンビ』では、ゾンビの集団がショッピングモールに押し掛ける。福田氏によると、これは「大量消費や大量生産の時代に対する風刺」だという。

「(ゾンビは)けっこう人間に似ていて、当時の人間の滑稽な部分を拡張して伝えている“風刺”です。社会に生きている人々、例えば、みんなが一緒になった(集まった)ときに、どのような愚かな行動をするのか。そういった部分で、かなりゾンビと近しいところがある。むしろゾンビを見ているんだけど、生きている人間の姿を見ているようなこともある。ゾンビを介して人間の醜さを知ることができるんです」

人間の醜さや、社会の不安……。では、今の若者が社会に抱える不安は何なのか。福田氏がゾンビ学のゼミの学生に「今抱えている不安」を聞いたところ、「SNSに対する不安の声」が多く上がったという。次なるゾンビ映画は社会問題になっている“SNSゾンビ”かもしれない……。福田氏は「“匿名”という特徴が、ゾンビに通じている」と話す。

「ゾンビを見ていると名前が奪われていることに悲しんでいるというより、名前があることで生じる責任から自由になって、より欲望に忠実に動いているゾンビになった方が楽しそうだなと。そういう存在にもなっていると思う。匿名によって、自分の発言に責任を持たないでいいから、そこで自由にふるまえる。現実社会に生きているときは人に面と向かって悪口を言ったり、批判したりしないのに、名前がなくなることによって、普段は言わないような悪口を言ったり、直接的に誹謗中傷したりする。それが自由にできてしまっている状態だ」

歴史の教科書を見るだけでは分からない、人間の生活や文化、そして社会的な問題。福田氏は「(ゾンビは)繊細な人間の内面が、そのまま映し出されているもの」だという。

「ゾンビ映画はそのまま見るんじゃなくて、ゾンビに対する人間の態度とか、ゾンビ映画に対して観客がどう受け取ったのか、(作品が)売れたのか、売れなかったのか。それを知ることで、その当時どういう社会だったのか、どういう文化でどういう人たちがいたのか。ゾンビ学は、人間をより深く知るための学問です」

その上で、福田氏は映画『バイオハザード』シリーズと、映画化もされたドラマ『ウォーキング・デッド』を対比した見解を示す。

「『バイオハザード』でいうと、グローバル企業に対する脅威。その時がちょうどGoogleやAmazonなどが広がり始めた時。見えないところでネットワークが張っている、世界中に遠くのところまでネットワークを張っている会社に対して、すごい便利なんだけどどうなるんだろう。偏見ではなく、そういったグローバル企業に対して人々が持っていた“疑惑”が表現されている。一方で『ウォーキング・デッド』は9.11があって、あれは実はどうだったのかというのがわかり始めたときの話。仮想敵がいて、敵国を倒せばいいという話ではなくなっている。敵というのがわかりやすいゾンビという形をしたものではなくて、実は同じ姿をした人間だったり、主義主張の違う人が怖い存在になってしまったり。その人たちの考えがいつ変わるかわからないという、細かい人間の内面の恐れがわかり始めたときに出てきた作品」

ゾンビコンテンツによって、その時代に生きていた人々の内面や世界情勢などがわかるという福田氏。人間をより深く理解するために、ゾンビ学は必要不可欠な学問なのかもしれない。 (『ABEMAヒルズ』より)

この記事の画像一覧