青森市内に住む福士叶都君は、妊娠25週目、668gという、とても小さな体で産まれてきた。

【映像】テレメンタリー『同じ子どもなのに...医療的ケア児を支える場を』

生後間もなく脳出血を起こし、両手両足のまひ、発作を繰り返す脳の病気「てんかん」などを発症。3歳になっても寝返りを打つことはできず、首もすわっていない。 また、日常的に痰の吸引を行わなければならず、食事もチューブを鼻に通し、1時間半も掛けて少しずつミルクを入れなければならない。このように、日頃から医療的なサポートを必要とする子どもたちは 「医療的ケア児」と呼ばれている。

ところが、叶都君を預かってくれる保育園が見つからない。青森県内522の保育施設を対象に行った調査結果では、「医療的ケア児の受け入れが可能」と回答したのは、わずかに4施設。それに対し「症状によって可能」は49施設、実に9割に当たる469施設は「困難」と回答しているのだ。

看護師として働いていた経験もある母・裕美さんにとっては抵抗のないケアだが、保育施設が受け入れるためには、看護師の確保が必要だからだ。国の推計では、全国におよそ2万人いる医療的ケア児に対し、幼稚園や学校で対応している看護師は3500人ほどにとどまっている(2019年11月時点)。

青森市内にある約30もの保育園に電話をかけては断られ、叶都君に24時間付きっきりの生活となった裕美さん。「布団を被って何も聞こえないふりをした時もあったし、自分が壊れちゃったらもう何もしてあげられない。本当に切羽詰まっている時もあった」と涙ぐむ。6年間勤めた病院を退職、家計の収入は半減した。

■車で片道1時間半かかる「こども園」へ…

これまで多くの医療的ケア児を診療してきた青森県立中央病院の網塚貴介医師は「保育園の側にも分からない不安と実際に預かってみたうえでの不安というのがある。見たことがないから怖いという不安と会ってみて“何とかなりそうかな”と思うところと、実際に預かってみたら、“やっぱり怖いな”と思うこともある」と話す。

叶都君と同じ病院に通う鈴木康平君の母・直子さんは住みたかった青森市で保育園を一生懸命探そうとしたんですけど、市役所でもなかなかそういう事例もないよと言われ、全て断られて、どうしようかなって…」「自分だけ取り残されている。生きていること自体を否定されているような気になった」と振り返る。

鈴木さんは青森市の保育園を諦め、康平君は受け入れてくれる十和田市のこども園に。車で片道1時間半がかかるため、市内に新しく家も建てた。

一方、青森市で保育園を探し続けた裕美さん。2年が経ち、叶都君を受け入れてもらえる園が見つかった。叶都君に対応できる看護師を新たに雇い、裕美さんも隣接する系列のこども園で働くことができることになった。仕事を休めない親に代わり、病気の子どもの世話をする「病児保育」があるので、看護師資格も活かせる。

「不安はあったのですが、たまたまお母さんが看護師さんで、“何かあった時でもすぐに対応できますし、何でも大丈夫です”というふうな言い方をしてくれたので、できるかなって」(こども園「青い鳥」の蛯名美穂園長)

叶都くんの誕生日カードを手に、裕美さんは「保育園に通うまでは、こういう制作物ってもらえないと思っていたからすごく嬉しかったですね」と話す。

裕美さんが日常を取り戻し始めた頃のことだった。鈴木康平君が低酸素性虚血性脳症で永眠。あまりにも突然のことだった。

葬儀で父・聡さんは「産まれた時に生死をさまよいました。そして気管切開や栄養チューブを付けた医療的ケア児として頑張ってきました。一緒に暮らし、笑い合い、これから成長していくのを本当に楽しみにしていました。康平のことを忘れないでいただけたらと思います」と挨拶した。

通っていた「小さな森こども園」では、康平君のお別れ会が開かれた。「この子を絶対に立たせようとか、声を出させようとか、ずっと親御さんと一緒に考えて来たので、やってあげるつもりだったんです。これからも希望者がいれば、どんどん受け入れていきたい」(宮本ひろ子さん)。

康平君がいたからこそ諦めなかったと話す裕美さん。保育園に入れないたくさんの子どもやその家族のために 今度は自分たちが何かできればと考え、行政へも足を運んだ。県の調査結果によると、小学校入学前の未就学児は推計で71人。実際に保育園に通えているのは12人だ(2020年9月現在)。

「同じ思いをしているお母さんだったり、これから産まれてくる子ども、そして同じ思いをするであろうお母さんたちのために、何かできるのであれば今なのかなと思う。たくさんの選択肢の中から、この子の生活できる場所を選べる、そういう未来になってほしいなと思います」(裕美さん)。

■「放課後等デイサービス一本で経営するのは無理で…」

叶都君は4歳になり、小学校進学も迫る中、裕美さんは再び、大きな課題に直面していた。

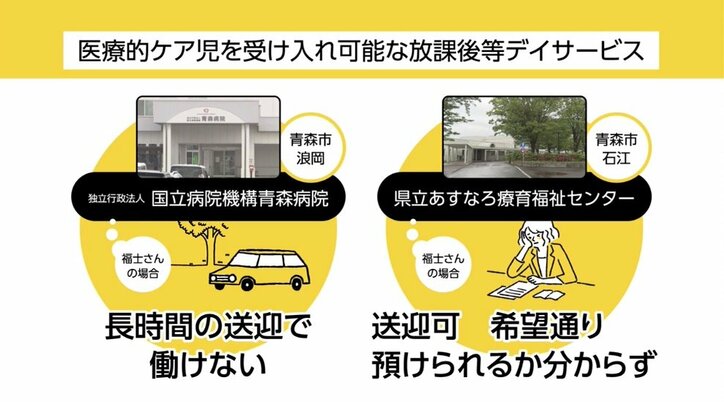

「放課後等デイサービス」は、障害がいを抱える子どもたちのための下校後の居場所、いわば学童保育にあたる福祉サービス。「放課後等デイサービス」のうち、医療的ケア児の受け入れ可能な事業所は、青森市内に国立病院機構青森病院と県立あすなろ療育福祉センターの2カ所のみだ。

青森病院の場合、叶都君の進学予定の小学校からは長時間の送迎が必要になるため、裕美さんは働くことができなくなる。あすなろ療育福祉センターは送迎できる距離にあるものの、定員には限りがあり、希望が通るかは不透明だ。

そこで裕美さんは、自ら事業所を経営することができないものかと考え、民間の経営者に話を聞きにいった。そこで突きつけられたのは、厳しい現実だった。

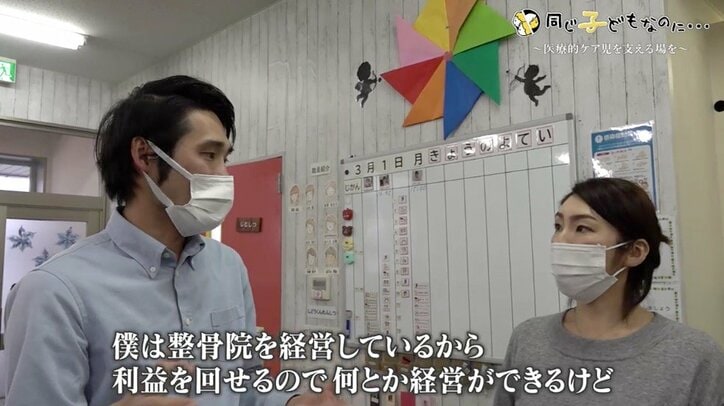

放課後デイサービスを経営する北向康大さんは、整骨院の利益があるからこそ経営できると話す。「スタッフの前であれなんですけど、整骨院を経営しているから、そっちの利益回せるから何とかできるんですけど、なかなか(放課後等デイサービス)一本でやるのは無理で…」。

また、医療的ケア児を含む重度の障害がある子どもたちの受け入れについても、「なんとか預かれる施設をやりたいんですけど、看護師さんの待遇などの問題があるのが、集まらない理由だと思います」と話す。裕美さんも「あとは、現場で生死に関わって、毎日忙しくしていた方が、やりがいを見出せるか」と応じた。

長女・やよいさんに重度の障害があり、預け先がないことから事業所経営を始めた一戸由佳さんの場合も、看護師が集まらないことから、働きながら自ら専門学校に通い、50歳で准看護師資格を取得した。

前出の青森県立中央病院の網塚医師は「どのような事業所が経営できているかというと、結局はお子さんたちに対するすごく強い思いがある方なんですね。いろんなリスクがあることも踏まえたうえで、熱意に支えられているというのが実情なんです」と話す。

大阪府の場合、保護者の負担を減らすため介護タクシーに看護師が同乗、通学の支援が行われている。その大阪府の中でも、箕面市では10年以上前から市で雇用する看護師が付き添い、私立学校への自力通学困難な子どもの支援も行われている。

■助けを求める前に、支援してくれる社会にしてほしい

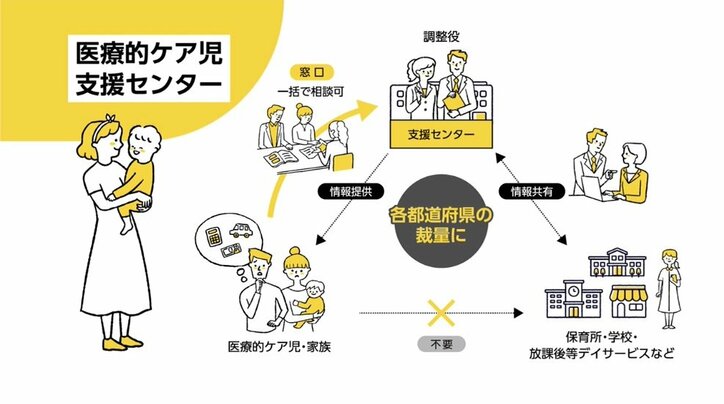

そして去年6月、「医療的ケア児支援法」が成立した。これまで「努力義務」とされてきた国や地方自治体などの支援は、その強化が求められることになった。

支援法には、住んでいる地域に関わらず、適切な支援をすること、保育所や学校への看護師の配置、そして、仕事を辞めることを防ぐためにも、各都道府県に支援センターを設置することなどが盛り込まれた。

支援センターができれば、相談ごとが一つの窓口で対応可能になり、裕美さんたちが行ってきた保育所や事業所探しなどの必要がなくなるという。また、看護師さえ確保できれば、受け入れをしたい保育所や事業所との情報共有などの調整役としての機能も期待されることになる。あとは、各都道府県の判断次第だ。

9月。新法の施行を前に、県や事業所、医療関係者、そして医療的ケア児を育てる保護者など25人が出席、法律の内容を確認し、現状の課題について意見を交わした。ある保護者が「送迎って、絶対に車を使いますよね。車の運転が心配なくらい疲れているんですよ」と打ち明けると、一戸さんも「看護師が来ない、とか医療的ケア児を受け入れられないかというところの議論に至る前に止まっている。そこをクリアしていかないと。根本的に事業所任せになっていると思う」と指摘する。

青森県障害福祉課の大水康治課長は「自治体で雇うとなれば予算を伴うので、すぐに実現は難しい。ただ、事業所で雇っていただくとか、一定の圏域(エリア)の事業所が共同で雇っていただくという方法であれば、県からの直接の支出はないかとても少ないと思うので考えていきたい」と説明した。

同月18日、「医療的ケア児支援法」が施行された。叶都くんの小学校入学までは、あと1年半だ。それまでの間に、状況が大きく変わることは期待できないと話す裕美さん。

かつて鈴木康平君の両親はこんなことを話していた。「康平を日中預かってくれることで、私は私を取り戻せたし、取り戻すことで康平のことをちゃんとみれるようになった」(直子さん)、「一つひとつ受け入れてくれますかって聞いて回らなければならない。そんな状況って…。途中で心が折れて。助けを求める前に、こういう保育園があるから、という状況を社会で作っていってほしい」(聡さん)。

叶都君の弟が生まれた。保育園は、生まれて2カ月で決まった。「障がいがあってもなくても、親って子どものことをずっと考えているから。なんでしょうね。やっぱり同じ子どもなんですよね。同じ子どもなのになという思いはあります。」(裕美さん)。

(青森朝日放送制作 テレメンタリー『同じ子どもなのに...医療的ケア児を支える場を』より)

この記事の画像一覧