「“カラコンでハーフアイになれる”、みたいな。でもあれって、緑や青の瞳であって、うちらは黒いからさ。うちらのことは羨ましくねえだろーって(笑)」「“ハーフ風メイク”みたいなのも、だいたい金髪にするでしょ?でも、うちら黒髪だからさ…」

YouTubeチャンネル『ありちぇるちゃんねる』で、あくまで明るくトークを繰り広げるのは、ガーナとナイジェリアにルーツを持つチェルシーさんとアリシアさん。しかし本当のところは、日本社会における“ハーフ”への視線に複雑な思いを抱いてきたという。

「“ハーフ”というと肌が白くて、金髪で、青い目とか。偏りがすごいと思うし、そのせいで悲しい思いもしてきた…」(アリシアさん)。

「日本には差別がないと思っている人があまりにも多すぎる。色んな人がいるんだということをちゃんと理解している人が少ない。小さいうちから教えてもらわないとそのまま大人になってしまうので、それを変えていきたいなという思いが、このYouTubeに繋がった」(チェルシーさん)

■「“当たりのハーフで良かったね”って。それが衝撃的で」

「ある忘年会に参加していた時、“ハーフなんだよね、この子”ってワードが出た。そしたら私を見て、“当たりのハーフで良かったね”って。それが衝撃的で」。

ルーマニアにルーツを持つ父親と日本人の母親との間に生まれた水上アンナさん(26)もまた、同じような悩みを抱えてきた。最近ではハーフであることがプラスに思われることも多くなったのではないかと思うとしつつ、次のように振り返る。

「“ハーフ神話”みたいな。綺麗でなきゃいけない、背は高くないといけない。みんなの想像の中では、それでこそハーフなんだろうなあ、というのがずっとあって。もちろん“羨ましい”と言われるのは嬉しいが、同時に英語が喋れて当たり前とか、顔が小さくて当たり前みたいにハードルが上がってしまうと感じる面もあって。そこに自分を合わせに行かなきゃいけないんじゃないか、というプレッシャーもあった」。

水上さんがそう感じるのには理由がある。実は高校時代には今よりも体重が24kgも多かったことから、“残念ハーフ”と呼ばれた経験があるからだ。

「“ハーフいるらしいよ”と見に来た他の学年の人たちに、“残念ハーフじゃん”“マジやば過ぎ”とか言われた。私が日本人だったら、絶対に言われてなかったと思う。私自身も、お父さんのことを“恥ずかしい”と思ってしまっていた時期があって、文化祭や体育祭に来させないようにしていた。

“ハーフモデル”とか、“ハーフタレント”という言葉も日本では使われているから、私自身は“ハーフ”と呼ばれること自体が嫌だと思ったことはない。ただ、中には気にしている方もいると思う。私も他の人と自分はどこか違う存在なのではないかと感じてきたと思うし、ずっと日本に住んでいるし、魂は日本にある、みんなと一緒で、何も変わらない。それなのに“いいな。すごい”とか言われても、どう答えていいか分からなかったことがあるから」。

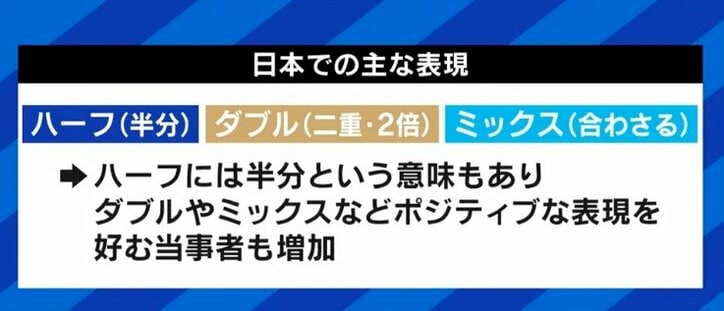

■言葉の問題よりも、法制度の充実を

立命館大学研究員(社会学)で、祖父がアメリカ人の下地ローレンス吉孝氏は「僕は一つの言葉に絞るべきだとは思わない。例えば“ハーフ”という言葉は、もともと当事者が“ハーフと呼んでください”と言って作った言葉ではない。1970年代頃、いわば“売り文句”の中で使われるようになった言葉が50年経った結果、自らのアイデンティティとして使う人も多くなったということだし、“ダブル”や英語圏では“mixed race”にあたる“ミックス”という表現を使う方もいる。それぞれ状況に合わせて言葉を使っているというのが現状だ」として、「ハーフ」という言葉そのものに問題があるわけではないと指摘する。

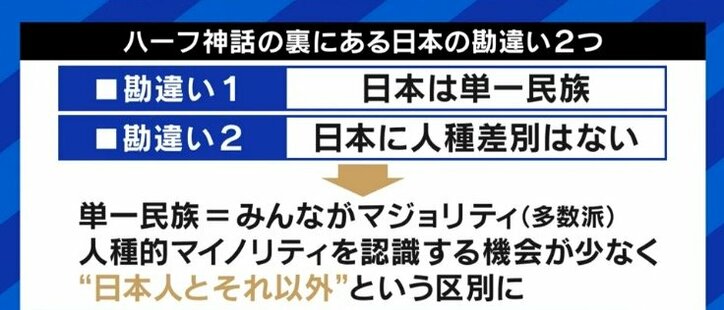

「そうではなく、“日本人”という言葉に人種的なイメージが強く結びついてしまっていることが背景にあると感じている。外見もそうだし、名前や文化的特徴などは人さまざまだが、例えば統計上アジア系の人口、特に韓国系や中国系の人たちが多い。そういう人たちが、ひとたび“日本人じゃない”という扱いをされてしまうと、就職や結婚など、具体的な場面での差別につながってしまう問題も出てくる。実際、小中学生に話を聞いてみると、“変な名前だ”とか“外人”と呼ばれた経験を持つ子もいる。中には日本で生まれて日本で育っているのに、“国に帰れ”と言われた子もいるようだ。そうした人種差別を監視したり、禁止したりする法制度が整っていないのも日本社会だと思う」。

■呼び方を変えただけでは何も変わらない

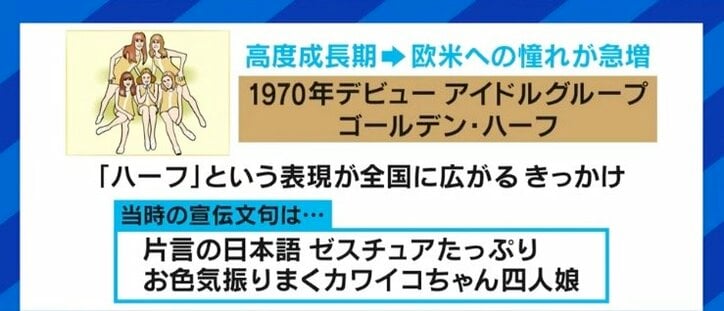

ジャーナリストの佐々木俊尚氏は「70年代以前は、進駐軍のアメリカ兵との間に生まれた人、そうじゃなければ韓国系、中国系の人、というのが“ハーフ”のイメージだったと思う。それが『ゴールデン・ハーフ』というグループが出るなどした結果、欧米系の白人と日本人の間に生まれた人が“ハーフ”で、かっこいいものだというイメージになっていったのではないか」と指摘する。

「そもそも日本は欧米に対する異様な憧れと、“自分たちは所詮、極東の島国だ”という感覚がある。同時に、同質性の高さからくる“島国根性”がある。それらがないまぜになったところに立たされているのが、“ハーフ”と呼ばれる人たちなのではないか。しかし東京23区の小学校に行ってみると、外国人やハーフの児童はいっぱいいて、気にしていない子どもの方が多いと思う。世代によっても感覚は変わってくるものなので、“ハーフと言うな。これからはダブルだ”といった押し付けをするのは違うと思う。

僕だって潰瘍性大腸炎の難病患者だという点では弱者でありマイノリティーなわけで、誰もが何かのマイノリティーだ。外国人との間に生まれた子どもであるとかクォーターであるというのも同じで、呼び方を変えただけでは何も変わらない。むしろ時間が経てば、それが新たな差別用語になる可能性だってある。我々は全員がマイノリティーであって、ハーフもまた、その一つの類型にしか過ぎないという捉え方をする文化を広めていくのが健全なのではないか」。

改めて水上さんは「時代の流れとともに差別や偏見はどんどんなくなってきていると思うし、私も特に意識して接して欲しいということはない。ただ、他の人と何も変わらず接してもらえることが一番嬉しい」と話していた。(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧