今年のアカデミー賞で作品賞など見事3冠に輝いた「コーダ あいのうた」。コーダ(CODA ー Children Of Deaf Adults)とは、耳が聞こえない親を持つ聞こえる子供のこと。映画では、高校生の主人公が聞こえない家族のケア、と自らの夢のはざまで葛藤するさまが描かれている。

【映像】「だから耳が聞こえない人は…」タクシー運転手の暴言に“コーダ”の息子は(3:00ごろ)

彼らはどのような日常を送り、どんな葛藤を抱えているのか。ニュース番組「ABEMA Prime」では、ある家族にお邪魔した。

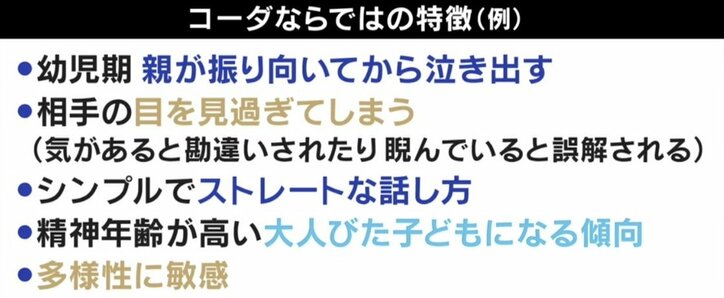

耳が聞こえない両親を持つコーダである佐藤さん(仮名)は「普段は口話(口の形や音声)という方法でコミュニケーションしている。僕が手話が苦手で、手話は補助的な手段として使っている」と話す。

コーダはみんな手話ができると思われがちだが、実際は家庭によってそれぞれ。口話や身振り手振りなど、さまざまな方法を用いて意思疎通を行う。

「遠くから話しかけても聞こえないので、何かしら視界に入って動いてみたり、手を振ったりしている。柔らかいものを投げたりとか、あとは振動。床や机を叩いて気づいてもらう。会話は必ず視線を合わせてする」

▲佐藤さん(仮名)宅のやりとり

聞こえない親のために“通訳”を担うこともあるコーダ。「僕が電話を受けたり、レストランやコンビニのレジとかで『会話にズレがある』と分かったときはちょっと間に入ることがある」と佐藤さんは話す。

一方で他人と違う境遇によって、葛藤を抱くこともある。『ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと』の著者で、コーダの五十嵐大氏は周囲の偏見に悩まされてきたという。

「手話で話をしていると、それを見た友達とかに『なんであんなに手を動かしてるの?』『バカみたい』とか言われて。僕のお母さんは周りのお母さんと違う、普通じゃないんだと思うようになって、一緒に歩くのも恥ずかしかった。どうして耳が聞こえないんだよ。障害者の子どもになんて生まれたくなかったと言ったこともある」

大好きな親に対する複雑な気持ち。五十嵐氏は次第に手話を覚えることをやめ、感情をぶつけるようになった。

「『耳の聞こえないお母さんなんていらない』と言ったときがある。そのときに母親が『ごめんね』と言った。それがさらに苦しかった」

当時、進学の悩みや、思春期に受けたいじめをうまく母親に伝えられなかった五十嵐さん。なぜ手話をやめてしまったのか。

五十嵐氏は「いろいろ理由はある。もともと僕の祖父母があまり手話を好まない人で『手話を覚えても役に立たないから、あなたは音声日本語をしっかり覚えなさい』と言われたこともある。あと、外を歩いているときに手話を使うと笑われたことがあった。指を差されたり『あの人たちはちょっと頭がおかしいんだね』と言われた。それが嫌で『手話はもう使いたくない』と思うようになってしまった」と話す。

「大人になって反省した。周りがなんと言おうと、親の言語である手話をもっと勉強すればよかった」と後悔を口にする五十嵐氏。幼い頃から大人の社会と向き合うことも多いコーダに、東京大学バリアフリー支援室の中津真美特任助教は「コーダの葛藤は、大きく2種類に分けられる。家族システムの葛藤と、社会システムの葛藤だ」と話す。

「家族システムでいえば、親子間のコミュニケーションの不全感。社会システムでは第三者が親子関係に入ったときに、コーダが『自分の家族は他とは違う』と認識したり、または通訳という役割を担わなければいけなかったりする。そういうところから生じる葛藤だ」

慶応義塾大学特任准教授でプロデューサーの若新雄純氏は「両親が言葉を喋れない場合、子どもが周りの友達と比べて言葉を習得するスピードが遅いことはあるのか」と質問。自身もコーダである中津氏は「明確なデータがあるわけではない」とした上で「子どもは小さいときから保育園に入ったり、近所に買い物に行ったら周りの人たちの音を聞いたり、テレビを見たりして、なんらかの音声日本語を習得していく。ただ、大人になったコーダたちに聞くと『自分は日本語が苦手だ』と答える人も多い」という。

五十嵐氏は、祖母の意向もあり「音声日本語をしっかり」が基本だったため、「日本語の言語習得に関しては引っかかることはなかった」と話す。

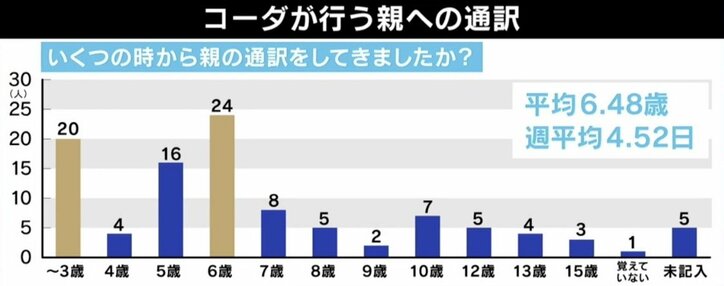

幼少期から親の通訳を担うコーダには、ヤングケアラーとしての側面もある。2020年、聴覚障害者の親をもつ健聴児(コーダ)104例を対象に、中津氏らが行った調査によると、「いくつのときから親の通訳をしてきたか?」という質問に「6歳」と答えた人が最も多かった。

五十嵐氏は「僕は他のコーダの方たちよりは軽かったと思う。小学校に入る前ぐらいから、たとえばスーパーに行って店員さんに何か聞きたいときには、僕が代わりに音声日本語で話を聞いて、それを母親に伝えていた。通訳が決して嫌だったのではなく、役に立ちたいという思いが強かった。親のことを守りたい。親の役に立てた喜びもあった」と当時を振り返る。

「でも、たとえば市役所や、家に来た営業の人との会話を通訳するのは、子どもには無理だ。そのときに相手の音声日本語を話す方たちが、僕がうまく通訳できないとがっかりする。あ、やっぱり無理なんだと。『また来ます』といって帰っていく。そのときは『自分は何の役にも立たなかったんだな』と落ち込んだ。そういう葛藤みたいなのはあった」

五十嵐氏の答えを聞いた若新氏は「ヤングケアラーとしての役割が苦痛というより、それを一生懸命やっているのに第三者の目に晒されたときにバカにされたり、そういう社会システムの中の葛藤の方が大きい気がする」とコメント。中津氏も「通訳を通して憐れみと称賛を受けてしまう。『かわいそうだね』とか、『(親が)聞こえないのに頑張っているね』とか。親は聞こえないから分からないけれども、コーダは聞こえるから社会の不条理を一手に引き受けてしまう。全員ではないが、重い責任感からの葛藤が生まれることもある」と話した。

耳の聞こえない親を持つコーダ。彼らや葛藤を感じないために、社会全体で理解を促進する必要がありそうだ。(「ABEMA Prime」より)

この記事の画像一覧