脱毛症や小児がんの治療などに伴い髪を失った子どもたちに寄付されるウィッグ。近年、その素材となる髪毛を提供する「ヘアドネーション」に、多くの人が協力するようになっているが、この風潮に一石を投じようとしているのが、NPO法人「JHD&C」代表の渡辺貴一さんだ。

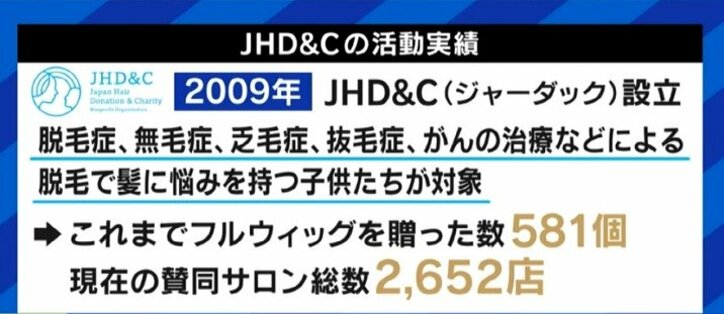

2009年に設立されて以来、ウィッグの無償提供を行ってきたJHD&C。その代表である渡辺さんが、なぜ疑問を抱くようになったのだろうか。

その理由について渡辺さんは「髪の毛のない人たちに対して“髪の毛っていいでしょ”“毛があるって素晴らしいですよね”というようなことを少しずつ、無意識のうちに強要している面は否定しきれないと思う」と話す。

「“結局、ウィッグを着けるしかないかな”、というのが“生きづらさ”の原因になると思う。本来、誰がどんな髪型をしようが自由なはずだ。髪の毛があるかないとかに関わらず、みんなが生きやすい世の中になるべきだ」。

30年以上のキャリアを持つ渡辺さん。NPO法人を立ち上げ、ウィッグの無償提供をしようと考えたのは前年の2008年に独立する際「髪の毛に恩返しがしたい」と思ったことがきっかけだった。

「ニューヨークで修行をしていた頃、キリスト教文化の中にある“チャリティ”を目の当たりにしてカルチャーショックを受けた。皆さんが、まるで呼吸をするようにチャリティをする。一方で、チャリティをしないのも自由で、そこに同調圧力のようなものは一切なかった。

それまで僕は職業として美容を通じてお金儲けをしてきて、切った髪の毛はゴミとして捨ててきた。1円にもならないけれど、髪の毛に何か恩返しできないかなと思うようになった。よく誤解されることだが、僕はお子さんのためにとか、善意で、ということで始めたわけではない。あくまでも髪の毛に対する恩返しであって、たまたまお子さんたちのウィッグが少ないと知って、役立つアウトプットになるならと実行しただけだ」。

当時、「ヘアドネーション」という言葉の認知度は低かった。それでも渡辺さんたちは賛同者を募り、これまでに約600個のウィッグを寄贈してきた。協力してくれるサロンは2600店あまりに上る。

「準備期間に3年ぐらいかかったので、最初にウィッグを提供できたのは2013年のことだった。しかし早い段階で、ウィッグだけを渡しても何の解決にもならないことに気がついた。というのも、お子さんがウィッグを付けること、“脱毛”という存在が先送りになってしまう。つまりプールや修学旅行、あるいは台風が来た時やジェットコースターに乗る時ときにはどうするのか。そういう問題は解決されないままだ」。

その上で渡辺さんは、メディアのステレオタイプな取り上げ方についても問題提起する。

「もちろんメディアの方もお仕事でされているわけで、“お前、これは絶対に押さえてこいよ”みたいに言われて、そうせざるを得ない部分もあると思う。そこは私も理解しているし、“どうせここはカットされるよね”と思いながらも、“取り上げてくださるだけでもありがたい”と思いながら取材に応じている。それは“脱毛で悩んでいる人が社会には結構いるんだよ”ということを知ってもらうだけでも価値があると思っているからだ。

ただ、私自身はそんなに良い人間でもない。単に美容室経営の流れでやっていることだし、JHD&Cの活動そのものが私にとっては“自己満足”とも言えるわけだ。その意味では、私や私の団体はすごく良い人たちだ、みたいになるのも、実は気持ちが悪いことではないだろうか。

例えば好きでロングヘアに伸ばしている人もたくさんいるのに、“長いね。もしかしてヘアドネ?”みたいに言われと、ちょっとモヤっとする人もいると思う。そもそも髪型はプライベートなことだ。ヘアドネーションをする自由があるのと同時に、ヘアドネーションしない自由があってもいい。他人がとやかく言うものではないんじゃないかな」。

■「社会の側に問題の所在があるんだと気づいた」

日本大学文理学部の社会学者、吉村さやか氏は「私自身も脱毛症の当事者だが、“やっぱり髪の毛があった方がいいよね”“ないとおかしいよね”というのは社会の側に問題の所在があるんだと、社会学研究を始めてやっと気づいた。もちろん私も当事者の代表ではないし、いろんな方たちがいて、いろんな捉え方があるという、その多様性に目配りし、考えてもらいたい」と話す。

「要は当事者が悩んでいるのは髪の毛がないことそれ自体ではない。確かに“髪の毛は女の命”というような社会の中で、私たちはすごく辛そうに見えるかもしれない。しかし私が辛いのは帽子を被って隠そうとしたり、対処して生きていかなくちゃいけないのか、ということだ。

笑いの対象になるということもそうだが、やはり髪の毛がないことに対する差別・偏見が強い。だからこそ、“だったら隠せばいいんじゃないか”という意見が出てくるし、本人にとってもその方が楽だということになる。しかし渡辺さんがおっしゃったように、それで問題が解決するわけではない。やはり隠し続けることによって生じる社会的障壁や、他者や社会との繋がりづらさという問題が出てくるし、ひいては本人の生き方にも大きな影響を与えている。

渡辺さんの言うように修学旅行やプールはもちろん、他社との関係性の構築が困難になるという問題もある。それは日常生活だけでなくてライフステージの問題にも結びついてくる。特に先天性や、幼い時に発症している当事者さんにとっては非常に大きいものだ」。

当事者への聞き取り調査などの結果を『障害社会学という視座』いう本にまとめている吉村さん。「私自身、四半世紀にわたってカツラを被り、髪の毛が無いことは恥ずかしい、人には言わないようにしないと思い込んで生きてきた。しかし社会学の道に進み、こうした調査を通して、そうした経験を言葉として紡ぎ出せるようになった」と明かす。

「特に成長期のお子さんは頭の形やサイズが変わってくるので、定期的に買い替える必要が出てくる。しかしマスクと同様、広範囲にわたって頭髪が抜けている場合は着け心地や質が問われる。繊維でできているものは安価ではあるものの傷みやすく長時間被っていると痛くなるし、湿疹が出てかぶれることもある。やはり人毛はナチュラルで、陽が当たってもバレにくいが高価だ。

それでも頑張ってかぶろうとするのは、やはりそうでなければ生きづらい社会があるからだ。だから渡辺さんたちの取り組みは、当事者目線で言えばありがたいこと。ただ、ヘアドネーションが普及したばかりの日本では、実践する方々がいわゆる“意識高い系”に思われてしまう。協力した方も思考停止するのではなく、なぜヘアドネーションが必要とされるのかについてもよく考えてほしいと、私のインタビューに協力してくださった由利子さん(50代女性)はおっしゃっていた。

私自身も、今は別に髪の毛がなくてもいいと思っている。そういう人もまあまあいるんだよ、ということをまずは知ってもらうというところが大切かなと思う」。(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧