「ぞくぞく避難してきます。遭難一歩手前の登山者ばかりです」

「これからぞくぞく来るでしょう。何日も前から情報を発信していますが、今、山を歩いている方たちは天気予報を見ているのかと疑ってしまいます」

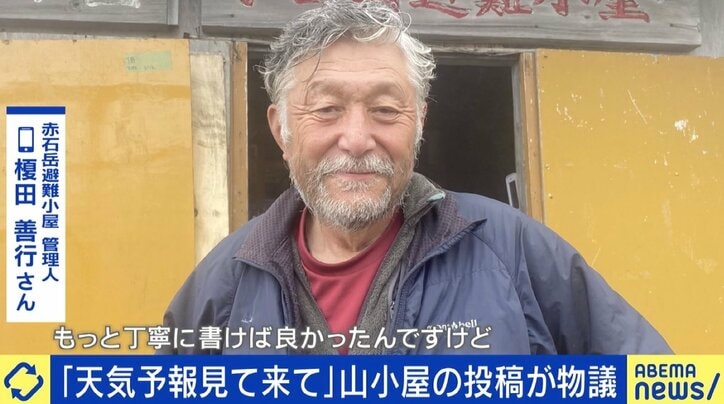

登山者に向けられたこのツイート(現在は削除)。投稿したのは、標高3000メートルを超える南アルプスの赤石岳避難小屋の管理人、榎田善行氏だ。

投稿日の天気予報は雨。数日前には台風の被害もあり、日々、山の様子を発信していた榎田氏にとっては“なぜ?”の思いがあったようだ。しかし、この投稿が物議を醸し、「山小屋って緊急時の避難場所じゃなかったっけ?」「山の天候は変わりやすいからなあ」「大勢きたら大変だろうけど救いの手も必要かと」といった声が寄せられた。

登山者を守る榎田氏が本当に伝えたかったことは何だったのか。25日の『ABEMA Prime』は話を聞いた。

ツイートへの反響について、「僕の言いたかったことが皆さんに伝わっていなかった」と榎田氏。「登山は地図にコンパス、天気予報をもとに、安全に楽しくというのが基本。うちの山小屋では、避難してくる方にストーブを焚くし、温かいお茶でおもてなしをするし、濡れたかっぱもちゃんと干している。対応はきちんとしているので、誤解されている方がいるのは残念だ」と話す。

榎田氏がツイートしたのは今月16日。「ちょうどお盆休みの時に台風が来てしまった。山頂は台風で1週間も雨、風がひどかったが、下界の天気予報では14日、15日は晴れマークだったので、それで上がってきてしまった方もいるのではないかと思っている」。

日本では登山ブームの歴史があり、日本人のヒマラヤ・マナスル登頂成功をきっかけとした「第1次ブーム(1956年頃~)」、深田久弥氏による『日本百名山』が話題となり中高年に人気が広がった「第2次ブーム(1990年頃~)」、山ガール・山ボーイ人気で若者にも広がった「第3次ブーム(2009年頃~)」がある。

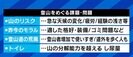

裾野が広がった一方で、急な天候の変化や疲労などのリスクを把握せずに登山する初心者や、適した格好や装備をせず、ゴミも捨てていくモラルの低下などが問題にもなっている。

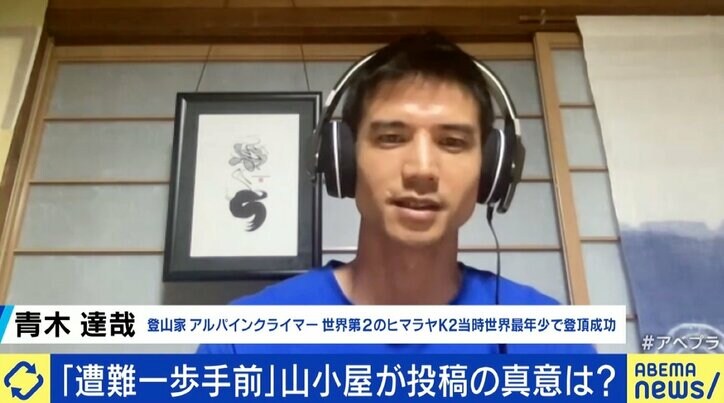

初心者が装備を怠ってしまう点について、登山家・アルパインクライマーの青木達哉氏は「SNSが流行っていて、簡単に情報を手に入れられるというメリットもあれば、逆に自分でその山を調べきれないというデメリットもあると思う」との見方を示す。

では、山に難易度を設けて、あるレベルをクリアしたら次のレベルに登れるような“制度”を設けてはどうだろうか。

青木氏は「トレイルランニングだと、この大会に出るためにはこれをクリアしないといけないという基準がある。しかし、僕らがやっているアルパイン・クライミングや登山に関してはなく、目指している山に向かうためにステップアップしていくスタイル。登山には自由さも必要だと思うが、一方で、登る前に自分の体力や経験値、実力を見極めて、しっかり計画を立てるのが大事だ」と指摘。

榎田氏は「山は自由に入れるのがいいところ。それを規制するというのはあまりよくないと思う。さっき言ったとおり、地図にコンパス、天気予報が山の基本だが、下着やアウターなどの装備も大事。決して迷惑だとは思っていないので、もう少し情報収集をしてきてくれたらと思う」との見解を示した。

そもそも、なぜリスクを冒してまで山を登るのか。

「僕が聞いた中で一番面白かった答えが、“自分をいじめる、痛めた自分に喜びを感じる”と。登れと追い詰める自分がいる反面、打ち勝った自分がいるという、それが面白いんだという答えに僕は納得している」と榎田氏。

青木氏は「登山している間に自分と向き合うことは多い。また、苦しんで登れた時のほうが、苦労せずに登れた時よりも思い出深い。“苦しかった=自分にとっては厳しかった”山になるので、その山を攻略できたという達成感がある」と語った。(『ABEMA Prime』より)