記憶に新しい静岡県の台風被害の画像。水没した町が衝撃的で瞬く間に拡散したが、その後、投稿者がフェイクであると明らかにした。

【映像】EXIT兼近「結局訂正は広まらない」 新団体“JFC”設立 ファクトチェックの課題は

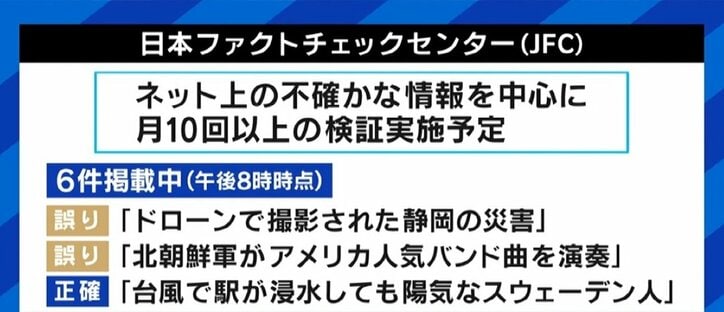

ネット上にあふれる画像や動画、情報の真偽はどう判断すればいいのか。その観点から10月1日に設立されたのが、日本ファクトチェックセンターだ。ジャーナリストを中心としたチームが細部のチェックや公式のデータなどを基に検証。正確なのか、根拠はあるのか、誤りなのかを判断する。

ホームページは28日から稼働しており、すでに静岡県の台風被害の画像も含めたいくつかの画像や情報の真偽をチェックしている。その結果は、同ホームページやSNSに掲載するが、今後はYahoo!ニュースやLINE NEWSなどでの公表も目指すということだ。

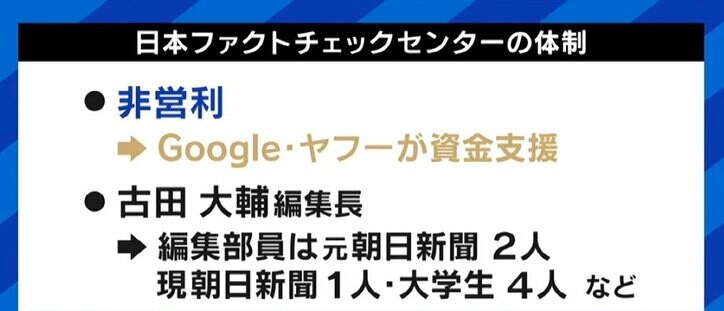

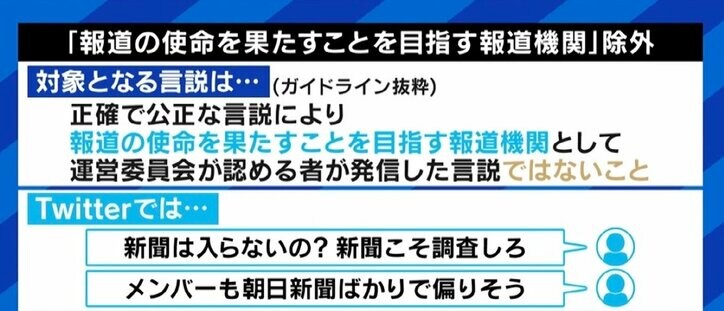

ただし、チェックの対象はあくまでもネットやSNSの情報が中心で、大手メディアなど“正確で厳格な報道機関”は含まれないという。Twitterでは「チェックした結果をどう広げるかが課題かも」「報道機関をチェックしない団体に存在意義ある?」「元朝日新聞の人ばかりというのが気になる」との声が見られた。

日本ファクトチェックセンターの設立で何が変わるのか。日々精巧になっていくフェイク画像や動画に対応はできるのか。29日の『ABEMA Prime』は専門家とともに考えた。

■報道機関“対象外”に専門家「スタートとしては的確だと思う」

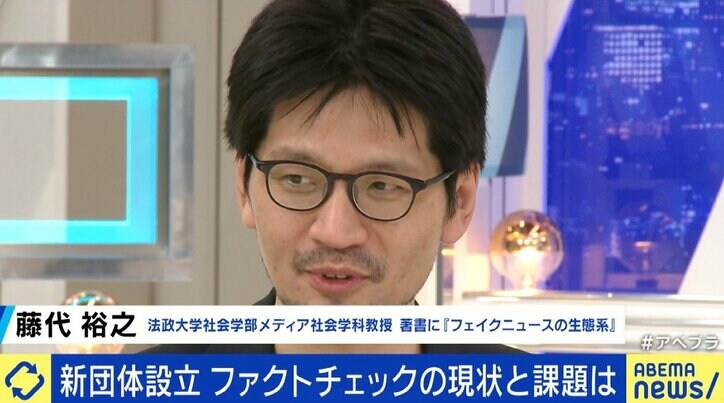

法政大学社会学部メディア社会学科教授で『フェイクニュースの生態系』著者の藤代裕之氏は「確認作業はすごく大変で、“本当にこの人たち正しいの?”と叩かれるに決まっている。そこに古田(大輔)編集長が手をあげたことはまず応援したい」とコメント。

同団体に対しGoogleとヤフーが出資しているが、「すごく大きいこと。そもそもフェイクニュースはソーシャルメディアや検索エンジンの検索結果に表示されるので、Googleやヤフーがもっと対処するべきだ。ただ、彼らはその手段を持っていないので、お金を出すのは的確だし、もっと早く出すべきだった」との見方を示す。

実業家のハヤカワ五味氏は「古田編集長が立ち上げたBuzzFeed Japanや、朝日新聞あたりがかなりファクトチェックに力を入れていると感じている。ただ、それが拡散されているかというと、現状はやはり難しい。例えば、Twitterでこの団体のリプライが優先的に上に表示されるようになれば、元投稿を見た時に目に入って“間違っている”とわかりやすい」と指摘。

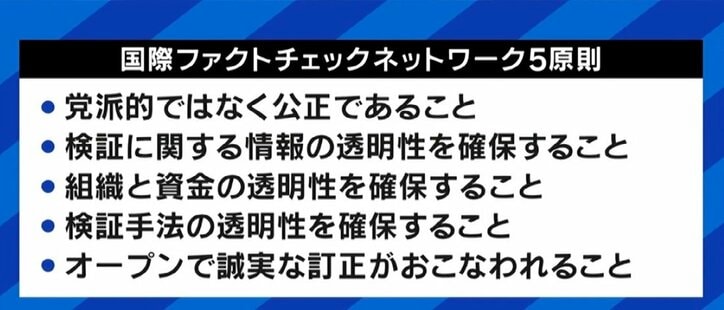

藤代氏は「国際ファクトチェックネットワークに認証されていることが、アメリカや他の国のプラットフォーマーとの連携には不可欠だ。これまで日本でそういうふうにやっている団体がなく、Googleといった人たちも『国際的な基準でやっていないので、ちょっと…』と。今回の団体は連携を目指すと発表しているので、期待できるのではないか」と応じた。

また、検証対象から新聞やテレビなどが除外されていることは「的確だ」という。「SNSは“ちょっと間違ったよ。ごめん、ごめん”で済ませる人がいる。一方で、報道機関は間違えたら謝るのが前提だし、Twitter上でも厳しい目が向けられていて、間違いがあればすぐにわかってしまう。みんなが話しているのに誰も検証しないのが災害時の話題で、ここに対してまずフォーカスすることは、スタートとしては的確だと思う」。

■ファクトチェックにはマイナス面も?

藤代氏はファクトチェックのマイナス面として、次のように話す。

「知られているのが、“ファクトチェックの武器化”。『お前のところはファクトチェックを受けている。問題がある』と、検証されているということをもって相手を攻撃する。実際、国内の選挙で起こっていることが私の調査で明らかになっている。“バックファイア効果というのは、自分が信じているものを信じ込んでしまうこと。検証結果をむしろ“陰謀だ”としてしまうことはかなりあると言われている」

また、ファクトチェック自体は誤情報をなくすことにはつながらないと、懸念を示した。

「世界中の団体が資金難にあえいでいて、非常に苦しい運営をしているのが現実だ。そもそもプラットフォーム側でできることはいっぱいある一方で、ファクトチェックは焼け石に水。ものすごく拡散しているものに対して、事実は退屈だし拡散しない。それをGoogleやTwitter、Facebookがどうしていくのかも一緒に考えないと、デマがなくなることにはならない」

(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧