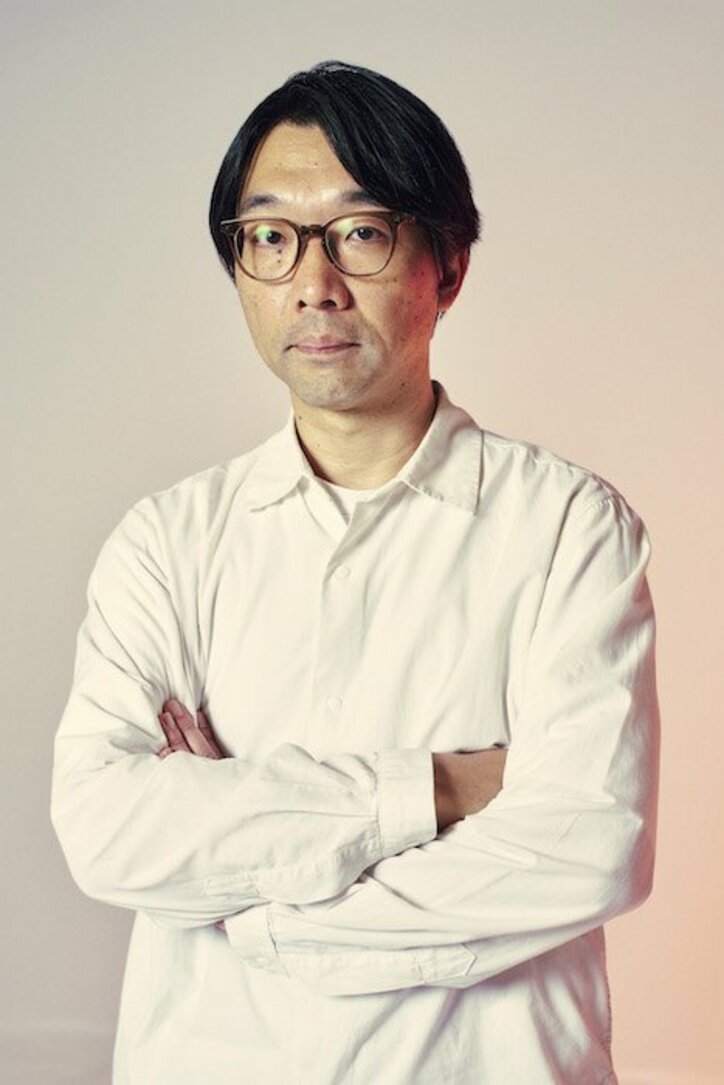

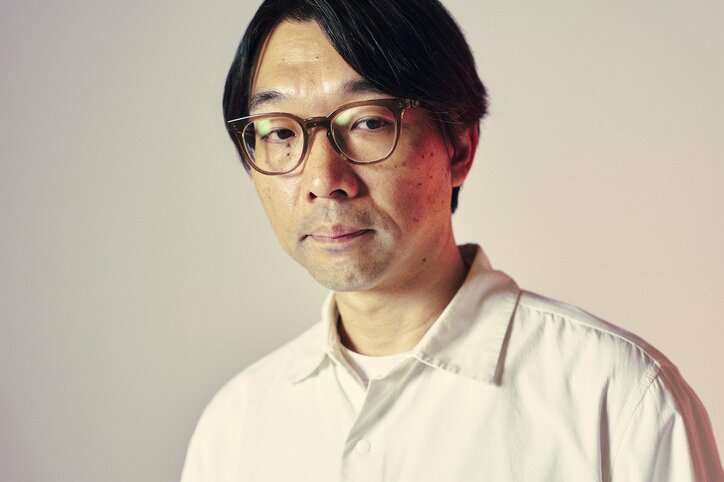

理想的マイホームを購入したことから、不可解な恐怖に襲われる一家の姿を描いた『スイート・マイホーム』(9月1日公開)。監督の齊藤工と脚本家の倉持裕が緊急対談し、人生において必ず訪れる“決断”について語り合う。

本作の主人公・賢二(窪田正孝)が愛する家族のために豪奢な一軒家を建てる決断を下したのと同じように、齊藤監督と倉持にとって人生のターニングポイントとなる決断はいついかなる時に現れ、その時2人はどのような判断を下したのだろうか?

齊藤監督がこれまでの半生を振り返って「決断」という言葉から連想するのは、仕事にあぶれた20代の頃だ。「ずっと仕事に恵まれない中で、同じ世代の役者たちも続けるべきかやめるべきかをどんどん決断していった時期です。でも僕はその流れの中で決断が出来なかった人間。仕事があったわけでもないし大義があったわけでもない。ただただフワフワしていた」と思い出す。

しかしその断を下さない揺らめきが結果的には吉と出た。何故かというと「シンプルに同世代という分母のパイが減っていくことで作品に選ばれる確率が上がっていった」からだ。齊藤監督は「辞める決断を下せるタイミングはずっとあったはずなのに、その決断に踏み切ることが出来なかった。そのことが実は僕の人生にとっての大きな決断だったのかもしれない」と実感を込める。

愁いを帯びたミステリアスな雰囲気で俳優としても独自のポジションを築いている齊藤監督。“決断なき決断”を経てここまで辿り着いてしまった後ろめたさのようなものが、彼の魅力の一つである陰りを生んでいるのか?齊藤監督は「どこか流れ着いた感が自分の中にあるのは、人生に訪れる決断をずっと避けて生きてきたという自覚があるからです。決断に踏み込めなかった、そんな思いが今の僕に繋がっている気がします」と自己分析してくれた。

一方、倉持ははっきりとした決断を意識して前に進んだタイプだ。「ぼんやりと見える30歳の壁というタイムリミットを意識した時に、自分の劇団を作ろうと思った」と決断を振り返る。劇作家としての名声を得た今だからこそ冷静に懐かしみを込めて思い返すことが出来るが、当時は20代後半。「学生時代のように若さゆえの勢いで劇団を立ち上げるのとは違い、20代後半という年齢ゆえに物凄く勇気が必要でした。これまで以上に貧乏になるのではないかという不安もあった」と勇気を要した決断だった。背中を押したのは焦り。「もうこれで最後だぞと。カッコつけるのは止めようと背水の陣でした」と教えてくれた。

齊藤監督と倉持の顔合わせは、俳優・斎藤工としての活動も合わせると『ゾッキ』『零落』に次いで3度目。何がそこまで2人を引き付けるのか。齊藤監督は「今回に関しては奈緒さんです」と賢二たちの新居の営業担当・本田を演じた奈緒の名前を挙げる。「本田を上手く演じてくれる人は誰かと考えていた矢先、倉持さんが奈緒さん主演の舞台をやられていた。それを見た時に『奈緒さんならばいける!』と確信。奈緒さんが僕ら二人の感性の媒介者と言っても過言ではありません」と明かす。そして「倉持さんの劇団を拝見している身としては、倉持さんと原作者・神津凛子さんの融合を一ファンとして見たかった。『ゾッキ』『零落』と原作ものを見事なまでに脚本に落とし込んでくれた倉持さんには絶大な信頼しかないです」とリスペクトする。

倉持は齊藤監督について「ヴィジュアルイメージを明確にお持ちの方で、セリフではなく映像でどう語るかに重点を置く監督。一見クールに思われがちですが、自分の情熱に素直に動く人。作品をより良くするためには、困難な変更もいとわない。気を遣うことなく意見をぶつけてくれたりして、クリエイターとして素晴らしい姿勢をお持ちの方」と賞嘆する。

原作は小説現代長編新人賞を受賞した神津凛子の同名小説。しかし齊藤監督は、コロナ禍を経た今だからこそ、この「理想的家族」の物語は別の意味を持って現代社会に響くと確信している。

「僕自身、不貞や家族の幕を一枚めくったその先の秘密を描いたような作品に多く関わってきました。映画ファンとしても『パラサイト 半地下の家族』など幸せそうな家族の内部を容赦なく描く作品も増えているように感じています。そしてコロナ禍になって家から出られないのが地獄だという人も大勢いたり、家が聖域ではないことをリアルタイムで感じました」と社会情勢を俯瞰しながら「幸せ風情を潜ったところに本当の人間の姿がある。今の時代が教えてくれたことを本作に落とし込む必然性を感じました」と現代社会とのリンクに運命的なものを感じている。

取材・文:石井隼人

写真:You Ishii