1970年代に起きた連続企業爆破事件に関わった疑いのある桐島聡容疑者が死亡し、彼らが生きた「時代」に注目が集まっている。1960年には日米安全保障条約への反対運動で、国会をデモ隊が取り囲む事態に。これを機に学生運動は過激さを増し、ベトナム戦争をめぐる大規模デモも起きた。

【映像】1967年羽田闘争 激しい攻防で橋から転落する人が続出

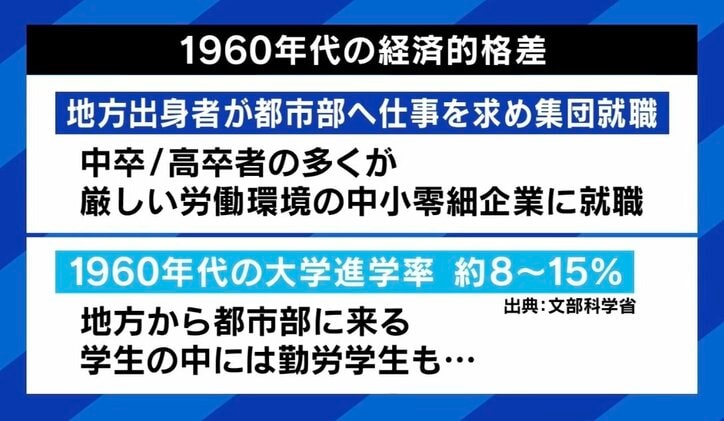

社会運動の矛先は大学へも向かう。「全共闘運動」だ。東京大学の安田講堂事件では、医学部生への不当な処分をきっかけに学生たちが大学側に異議を唱え、長期にわたり講堂をバリケード封鎖。全学部でストライキが起きた。また、高度成長の歪みで格差はより鮮明になった時代でもある。

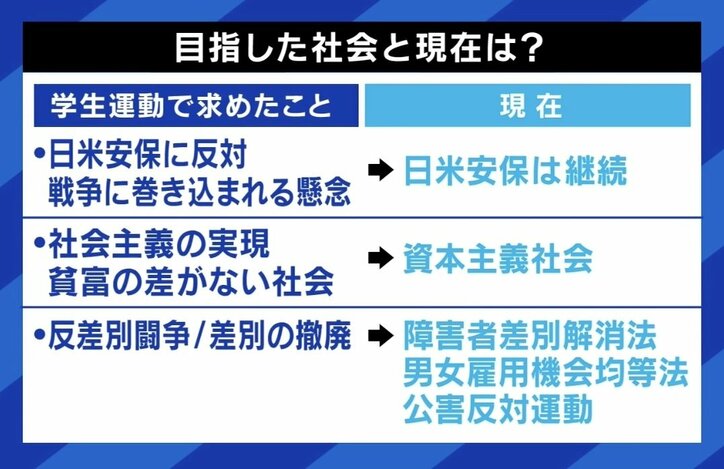

運動を行った学生たちに根付いていたのが、マルクス主義という思想。資本主義を批判し、平和で格差や搾取のない労働者が生きやすい社会の実現を目指したが、若者たちのアクションは社会を変えることができたのか。また、今の時代に何をもたらしたのか。東大闘争に参加した社会学者の橋爪大三郎氏(東京工業大学名誉教授)と、『続・全共闘白書』を編集した前田和男氏に『ABEMA Prime』で話を聞いた。

■「傍観者でいいのか、自分さえよければいいのか、と考えた人たちが声を上げた」

学生運動の参加理由について、前田氏は「理屈は後で付いてくる。参加するのが当たり前の時代だった」。ベトナム戦争をめぐる情勢を背景に「他人事じゃない。何かをしなきゃいけない」とデモに参加し、羽田事件や佐世保闘争の現場にも居合わせたという。学生運動は東京だけでなく全国に広がりをみせていて、「1975年頃までバリケード封鎖していた大学があった。最終的にはかなりの大学に広がった」と話す。

橋爪氏は当時、学生運動に関心はありながらも、「参加する理由がとくになかった」と語る。50数年前の世界を「大状況」の視点で見ると、冷戦下で資本主義・自由主義勢力と、社会主義・共産主義勢力の中間地点に日本はあったと指摘。「日本は日米安保条約でアメリカ圏内にありながら、教員や学生、とくに人文系の人たちはマルクス主義や社会主義に非常に説得力を感じていた。アメリカの学問に説得力を感じていなかった。マルクス主義経済学というのは非常にレベルが高いもので、アメリカの近代経済学が追い付いてきたのは1960年くらい。それまではマルクス主義経済学が進んでいて、勉強すればするほどそういう傾向になっていった。政府は困って大学をコントロールしようとする。しかし、学生は“自分の頭で考えるんだ”と」。学生はそんな「大状況」と自分らしさの間で、日々生き方を問われていたという。

しかし、卒業後は資本主義社会の労働者として組み込まれていくことに、運動に参加した学生たちに葛藤はなかったのだろうか。「いろんなタイプがいるが、共産党系の考え方を持っている学生たちは、将来に備えて、新聞社、銀行など様々な会社に散る中で党の任務に尽くす。もし革命をしようと思ったら、生産現場で立ち上がらなければならない。という考え方だ」。

前田氏が関わったのは、「まだ学生運動を一部の人がやっているような時代」。全共闘世代より前にあたり、「革命を起こす」という世代とは区別が必要だという。「全共闘世代は、別に革命を目指していたわけではない」。

東大全共闘では、医学部生への不当処分が闘争の引き金となった。橋爪氏は「医学部教授から“反省してください”という要求はあり、それはもっともだ」とする一方、「同じ学生が処分された。それを傍観して知らんぷりでいいのか、自分さえよければいいのか、と考えた人たちが声を上げる。しかし、それで処分はなくなるわけではないので、もっと強く言う、つまりバリケードストライキへとエスカレートしていった」と語った。

■「反動も大きい」 学生運動の功罪

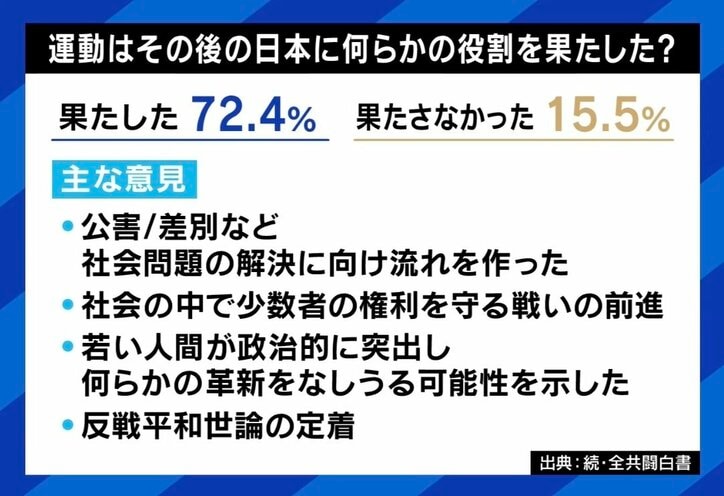

学生運動は、後世に何をもたらしたのか。『続・全共闘白書』での全共闘世代に向けたアンケートによると、運動がその後の日本に何らかの役割を「果たした」と72.4%が回答した。反対に「果たさなかった」は15.5%だった。

前田氏は、「日大闘争で学生側が民主化を勝ち取った」と話す。「当局が謝って、“普通の大学にします”ということになった。ところが当時の佐藤栄作総理が『変わったらえらいことになる』と、もう一度処分が始まった」。日本一学生の多い日本大学で立ち上がり、その後東大闘争へと結合していったことが「全共闘運動の画期的なところ」だと分析する。

また、東大全共闘の功績として、「医師になる前の人は人じゃなかった。タダ働きをさせられたり、医局の言うとおりにしなければいけない。その人達が運動を起こして、結果として日本の医療が改善された。私は活動家としての責任はあるが、そうした成果は声を大にして言いたい」と語った。

橋爪氏はそれらへの理解を示しつつ、反対の効果のほうが大きかったとみている。「同じことをやってもダメだと、大状況への関心を失い、何かしなくていいのかと考える習慣がなくなった」。加えて、学生運動が広がるにつれ、分裂や「内ゲバ」による殺人事件も起きたことで、「みんな引いてしまった。本来の学生運動や全共闘運動はそれと別物だが、普通の人からは連続して見える」。とはいえ当時の状況を考えると、「全共闘以外のやり方は思いつかない」という。

■全共闘の教訓、現代社会に生かせることは

全共闘世代の教訓は、現代社会に生かせるか。前田氏は以前、作家の雨宮処凛氏と会話していたとき、「なぜ連帯できたのか」との質問を受けたという。貧困の現場で格差に困っている人々からは「“一緒のチームで戦おうじゃないか”と言っても、A子さんは私よりひどい」などと返ってくるという話を聞き、「僕らは横につながるのが当たり前と思っているが、今の人たちには不思議なもの。『連帯』という言葉が死語になっている。みんな困っているのだから手を結べばいい、という答えにならない。若い人たちが連帯を信じられないとなった時には、こちらも処方箋を出せない」。

これに橋爪氏は、人々が結びつく諸条件の根底には、コミュニケーションがあると指摘する。「“私はこういうことで困っている”と言わない限り、わからない。そういう動きがないと、政治も経済も回らないわけだ。言葉が衰弱しているためにうまくいかないと思っている」。

さらに、東大全共闘は「彼らなりに自分の問題と直面して、考えて行動していた」。いまの若者も、まずは自分の問題を見つめるべきだと語る。「当時と今では全く別の問題に直面している。そこで考えた時に、参考になることとして昔のものを見ると、自分事として読み替えられるようになる。自分の問題で悩んだり苦しんだりが『生きる』ということ。それを一生懸命やってくれれば」。(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧