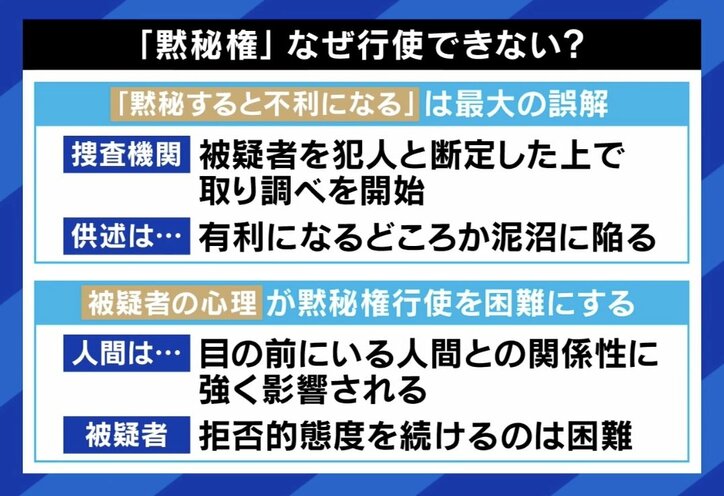

黙秘は後ろめたい行為と思われがちだが、そうではないという。取調官は「容疑者の証言はすべて嘘」という前提で取り調べを行い、誘導・脅し・叱責・説得などあらゆる手段で供述を“作文”すると指摘。雑談を装った取り調べもあり得るため、それにも応じないことを勧めている。

「供述調書は、自分が話したことを一言一句取ってもらえるものではない。警察が聴き取った内容を作文し、合っていれば署名押印する。聴き取りや要約の過程の中でニュアンスが変わったり、捜査に有利な調書が取られてしまうおそれも避けられない。なので、まず弁護士の人に聴き取ってもらい、例えば報告書を作って検察官に出すといったことができるということになる」

また西氏は、「捜査段階で黙秘していたからといって、裁判で責任を問われることはない」と説明。黙秘の方法としては、「別のことを考える」「取調官の質問をひたすら覚える」「覚えた内容は『被疑者ノート』に記録する」ことを推奨している。

「取り調べで100悪いと言ったものが、150とか200で捉えられかねない。捜査は起きた事件のことを調べるわけで、不確かな記憶で話しても真相解明につながらない部分がある。それよりも、きちんと裁判で証拠を見た上で話したほうがいい。一方で、100のうち100を認めていて、起訴猶予になるといった時など、黙秘を解除する場合も当然あり得る。ただ、取調官が信頼できるかどうかは初めての人に判断できないので、そこも含めて弁護士に相談した上で決めようということだ」

■元警察官「黙秘で有利になるチャンスを逃す可能性も」