住む街を決める時、多くの人が重要視するのが“治安”だ。よくある「住みたくない街ランキング」では、常に理由のトップに「治安の悪さ」が挙げられる。そんなイメージを覆そうとしているのが、東京・足立区だ。

足立区は面積が東京23区中3番目、人口は4番目と大きな街だが、ネットやSNSでは「酔っ払いや怖い人が多い」「治安悪すぎ」「北斗の拳の世界」といった言葉が並ぶ。一方、区民は「荒れていたのは昭和の話」「現実は閑静で物価が安くて便利な街」「外に伝わらないのはメディアのせい」などと反論する。

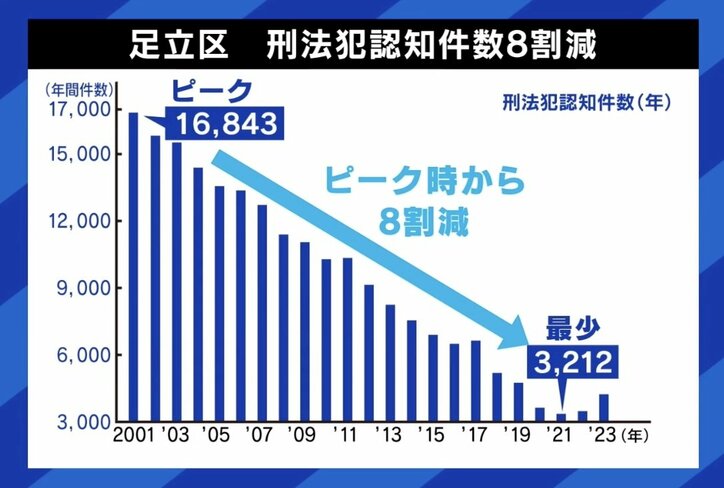

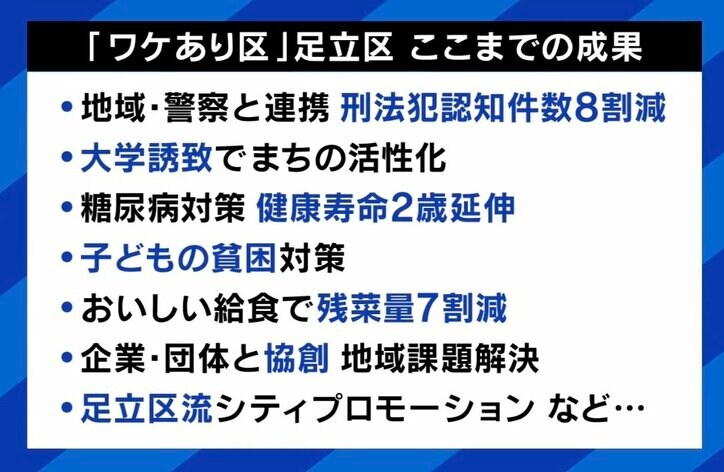

実際、足立区の刑法犯はこの20年あまりで約8割減少し、いまや「治安が良い」と感じる区民が6割以上との調査結果もある。さらに再開発や大学進出などで、若者の移住者も増えている。

そんな現実とイメージのギャップを埋めるべく、足立区が『ワケあり区、足立区』のキャッチフレーズを掲げて、キャンペーンを始めた。その取り組みについて、『ABEMA Prime』で担当者に聞いた。

■犯罪は減少も…区内外の“体感治安”に大きなギャップ

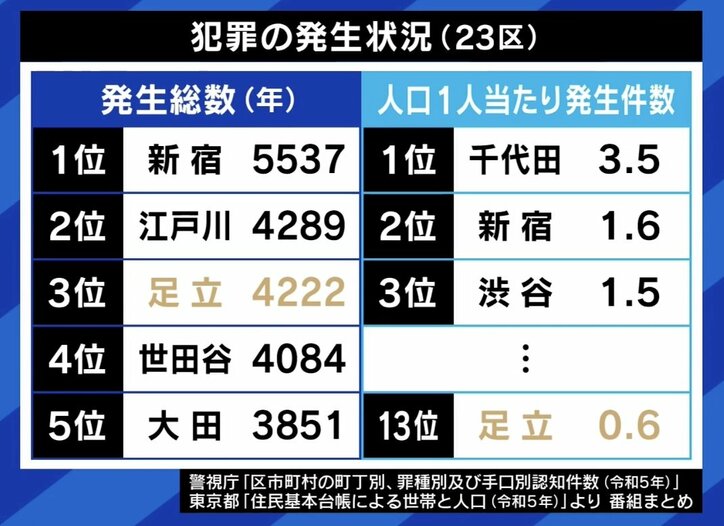

足立区の刑法犯の認知件数は、2001年の1万6843件をピークに、2021年には3212件と8割減少。また、23区の犯罪発生状況を見ると、年あたりの発生総数は1位新宿区(5537件)、2位江戸川区(4289件)、3位足立区(4222件)と上位だが、人口1人あたりの発生件数で見ると13位(0.6件)に位置している。

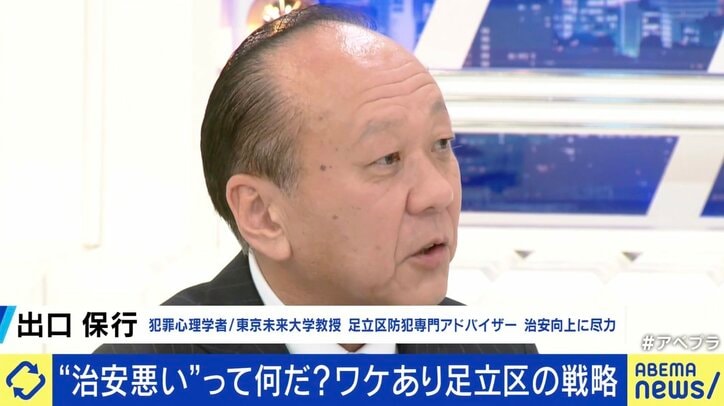

足立区の防犯専門アドバイザーを務めている、犯罪心理学者で東京未来大学教授の出口保行氏は、「足立区の治安は劇的に改善している」と語る。「足立区は面積も広く人口も多いため、確かに犯罪件数は多かったが、同規模の区は同じくらいの件数になる。しかし、車の『足立ナンバー』が避けられたり、犯罪が多発しているようなイメージが植え付けられている現状がある」。

その背景には、心理学における「確証バイアス」があるという。「都合のいい情報を取り入れ、都合の悪い情報は捨てる。『足立はヤバい』だけ取り入れ、『良い街だ』は捨て去る人が多い。これが続く限りイメージ転換は難しい」と指摘する。

区内外の治安イメージには大きなギャップがある。「治安が良いと思うか?」という質問に対して「良い」と答えたのは、足立区民が59.5%、区外からは7.4%。悪いイメージを持つ理由は「なんとなく…」「メディア等の情報」が66.6%で、「実際に経験した」は12.8%にとどまっている。

出口氏は心理学の知見から、「体感治安は、一度イメージを持つと引っ張られる」と解説する。「実数と体感のギャップが、年を経るごとに広がってしまう。いま足立区に来れば、北千住や綾瀬、西新井など、『こんなにキレイなの』と感じる。区内にある私の大学にバラエティー番組のスタッフが来るとビックリする。裏道にもゴミ1つ落ちてなく、収集日にはきちんと並んでいて、『こんな所は見たことない』と」。

■7地区で再開発「100年に一度の変化」

足立区が行った防犯対策が、「ビューティフル・ウィンドウズ運動」。割れた窓を放置するといずれ街全体が荒廃し、犯罪発生率も上昇するという「割れ窓理論」を参考に、街を徹底美化・防犯強化した。“青パト”が巡回し、地域住民の「ながら防犯」や、放置自転車撤去、花壇の設置などが実施されている。

イメージアップ作戦を担当する足立区シティプロモーション課の栗木希課長は、「区民をどれだけ巻き込めるか」を意識したと語る。「子どもでもゴミを拾い、花を育てることはできる。老若男女みんなの“オール足立”での運動であるのがポイント」。加えて、大学誘致によって、若年層も増えてきた。「若い人が来ることで、街が循環して活性化する。住民が大学を身近に感じて子どもが育つ、プラスの循環もできている」と語る。

足立区では現在、千住、竹の塚、西新井・梅島、綾瀬・北綾瀬、江北、六町、花畑の7つのエリアで再開発が進められている。「100年に一度の変化」と捉えており、「もう二度と来ないのではないか」と考えている。「街のイメージと見た目には相関関係があり、どんどん上昇していくのではないか」と期待を寄せた。

■「伸びしろしかない。住んでいる方に誇りに思ってもらえる街に」

足立区では治安だけでなく、学力や健康寿命、貧困の連鎖も、ボトルネックになっていた。「近藤やよい区長は『4つのボトルネックの課題を解決しないと、足立区は正当に評価されない』と、徹底的にボトルネックつぶしに取り組んできた」とした上で、「区民自身も『自分の街は治安が悪くて汚い』と感じていた。それを十数年かけて、マイナス面の課題解決に取り組んできた。ファクトがないとPRできないが、その成果が出てきたので今の時期になった」と説明する。

出口氏は「問題意識を区民にどう共有してもらうかが重要」と指摘する。「防犯であれば、区役所や警察が頑張ってもたかが知れている。ボトルネックの解消も、区民が『何とかしなきゃ』と思わないと動きようもない。区長主導ではあるが、ブレずに徹底的にやっていることが浸透していったのだろう」。また、課題の一つとして「ちょっと油断すると犯罪は増える。例えば、足立の街がきれいに見えるようになったのは、放置自転車を徹底的に片づけたからだ。でも気を抜いたらあっという間にまた増える」と、対策の継続の重要性を訴えた。

住民を巻き込む仕組みづくりについて、「ベースには広報物の改革があった」と栗木氏。「チラシやポスターは、区民との最大のコミュニケーションツールだが、昔は『お知らせしたいこと』を書き連ねていた。それでは伝わらないと、ブラッシュアップした。予算はかけず、もともと得意な職員が力を伸ばし、苦手な職員はスキルアップを図った」と明かす。

では、足立区のポテンシャルを職員の目からどう見るか。「伸びしろしかない。マイナスのボトルネックは継続して解消。プラスの情報は、しっかり軌道に乗せれば自動的に外へ出て行く。足立区のリアルを区外にPRして、情報をアップデートしてもらうのが大事だ。シティプロモーションには、『住んでいる方に自分の街を誇りに思ってほしい』という目的がある。区外からほめられると、自分の街が良く思える。そういう所も動かしていきたい」。(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧