京都大学の研究チームが人工知能を活用して、仏教的観点からさまざまな悩みに答えるAIを開発している。来月からブータンで導入されるという、この最新技術が生まれた背景を取材した。

【画像】「幸せの国」ブータン、チベット仏教が国教 ネット普及で若者が寺に通わず

■仕事や失恋などの悩み AIから厳しい教えも

ユーザーの質問

「仕事がなくなってしまいました。どうすればいいですか?」

AIの回答

「物事を適切になし、責任を持って努力すれば、財を得る」

ユーザーの質問

「お金をたくさん稼ぎたい」

AIの回答

「お金だけで、人間の欲望は満たされない」

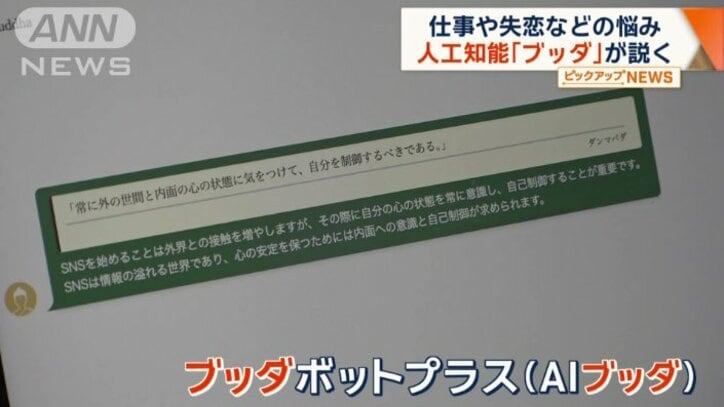

ユーザーの質問に対し、仏教の開祖ブッダの言葉で教えを説くAI。これは「ブッダボットプラス」通称「AIブッダ」と呼ばれる対話型のAIで、京都大学の研究チームが2019年から開発を進めている。

AIブッダはChatGPTの技術を応用。質問に対して、仏教の経典の中から実在する適切な言葉を抽出し、その解釈を生成している。

厳しい修行の末に悟りを開いたブッダ。そのため、AIブッダから返ってくる教えは厳しいものもある。

ユーザーの質問

「失恋してしまいました。悲しくて仕方がありません」

AIの回答

「努力すれば、苦しみを克服できる」

AIが生成した解釈

「この言葉は、失恋の悲しみという苦しみにも、不断の努力でその痛みを乗り越えることができると説いている。自己を鍛え、内面の強さを育むことが、再び平静と幸福を取り戻す鍵となる」

■手軽に仏教に触れられる AIブッダ開発に

京都大学 熊谷誠慈教授

「厳しいですよね」

テレバース エンジニア

野崎政春さん

「ブッダに優しくしてもらうというのは、酷なのかもしれない」

熊谷教授

「このままだと本当にしんどい人は心が折れちゃうと思うので、これを個人最適化するのにどうするか、考える必要がありますね」

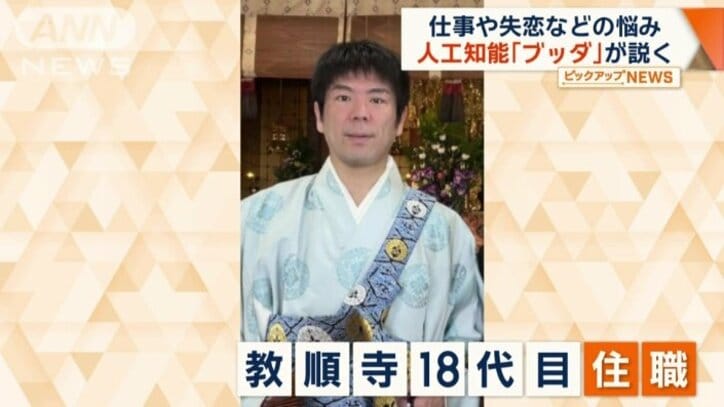

開発チームを率いる仏教学が専門の熊谷教授は、400年の歴史がある広島の教順寺で18代目住職も務めている。

熊谷教授

「今回のこのプロジェクトの一番の目的は、裾野を広げるということです」

熊谷教授によると、日本人は今、寺に行く機会が減っていて、2040年には寺の4割が消滅すると言われているという。

そんな仏教離れを心配する若い僧侶たちからの要望に応えるため、寺に行かなくても手軽に仏教に触れられるAIブッダの開発に乗り出した。

熊谷教授

「本来であれば、お坊さんから聴くことが理想ですが、もしそれができない状況においては、代替的にAIなどから仏教の教えを聴くことは、私はプラスだと思っています」

■「幸せの国」ブータンでAIブッダ導入へ

このAIブッダはまだ日本では公開されていないが、導入を決めた国がある。それが、チベット仏教を国教にしているブータンだ。

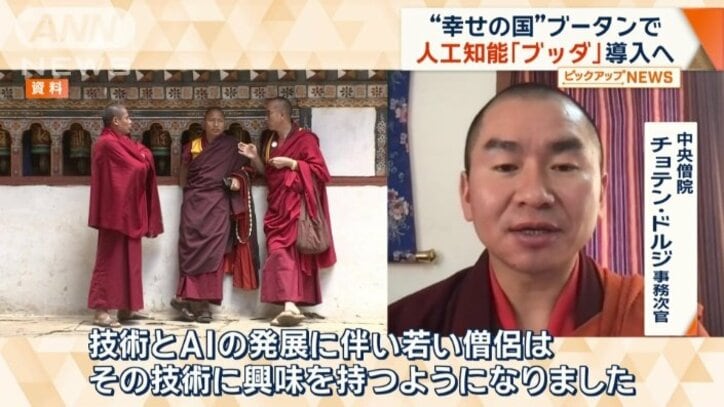

番組はブータンの仏教の中心になっている政府管轄の中央僧院の事務次官に話を聞いた。

中央僧院 チョテン・ドルジ事務次官

「ブータンの人々の生活は仏教の原則を通じて成り立っていて、因果の法則、カルマを大切にしています。ブータンはご存じの通り、国民総幸福量という哲学に導かれています。これもまた、仏教の原則に基づいています」

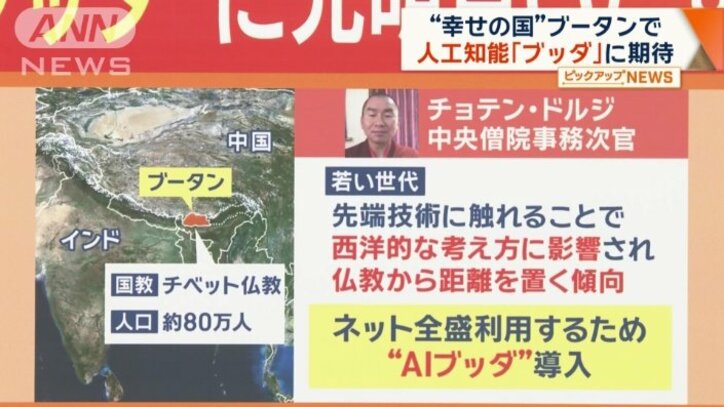

ブータンでは義務教育で仏教を学び、寺に通って教えを受けるというが、インターネットの普及により若者が寺に通わず、インターネットに依存するようになったという。

ドルジ事務次官

「技術とAIの発展に伴い、若い僧侶はその技術に興味を持つようになりました。一般的なAIはさまざまな情報源から生成されるため、彼らが正しい方向に導かれないことも考えられます。一方、AIブッダは仏教の原則に基づいたものです。ブータンは仏教の真の教えを広めることに意識を向ける国でありたいと考えています」

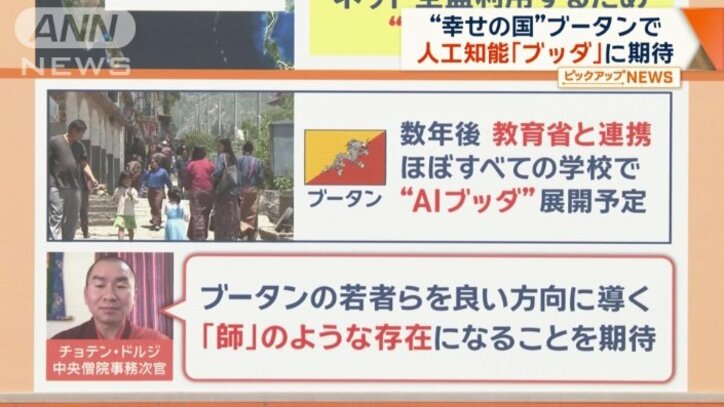

■数年後に教育省と連携 ほぼ全学校で展開予定

AIブッダの導入を決めているブータン。この最新技術が若者の仏教離れを救うのではと期待している。

中国とインドに挟まれ、ヒマラヤの高地に位置するブータン。チベット仏教を国教とする人口およそ80万人の君主制の国だ。

ブータンのチョテン・ドルジ中央僧院事務次官によると、若い世代は先端技術に触れることで西洋的な考え方に影響され、定期的に行われるお祈りの時間が少なくなり、仏教から距離を置く傾向が顕著になっているという。

そこで、インターネット導入の流れが進むなか、その流れを利用して仏教に興味を持ってもらうためにAIブッダ導入したいと考えているそうだ。

そして、数年後には教育省とも連携し、ほぼすべての学校でAIブッダを展開する予定としていて、ドルジ事務次官は「ブータンの若者らを良い方向に導く『師』のような存在になることを期待している」と話している。

(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年3月24日放送分より)

この記事の画像一覧