日本時間25日に行われる予定の日米財務相会談。議題の一つとして注目されているのが「為替」についてだが、アメリカが目指すのは「強くて安いドル」だという。そんななか、各国が警戒する「プラザ合意2.0」という案も浮上している。

■トランプ政権が目指す「強くて安いドル」

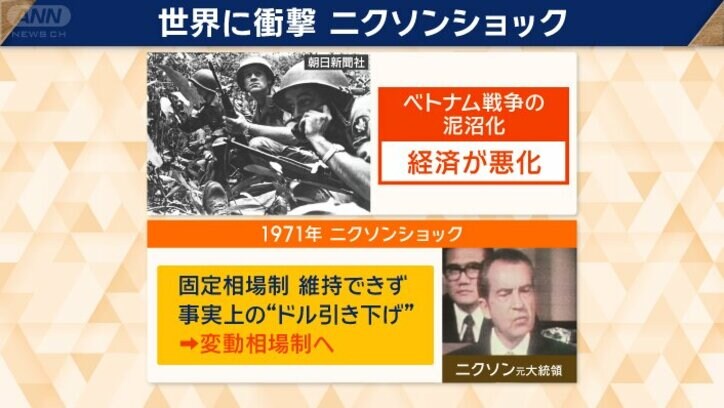

ドル高を是正するため、アメリカは過去に対策を講じたことがあった。1971年、世界を震撼させたのがニクソンショックだ。

ニクソンショックとは、ベトナム戦争などの泥沼化などで、経済が悪化。固定相場制の維持ができず、事実上の“ドル引き下げ”=変動相場制へ移行していく流れになった。その後、貿易赤字と朝鮮戦争やベトナム戦争などの国防費増大による「双子の赤字」を抱えたアメリカは、ドルの暴落が世界中で強く懸念されていた。

金融危機の引き金となる可能性があったため、日本を含む先進5カ国=当時のG5(日、米、英、仏、独)がドルの暴落を阻止しようと、ニューヨークのプラザホテルで協議をした結果が「プラザ合意」だ。ドル暴落のリスク軽減を狙い、多国間の協調介入によりドル安を誘導した。これによりドルは24時間で約20円下落。2年後、1ドルは240円台から120円台になった。

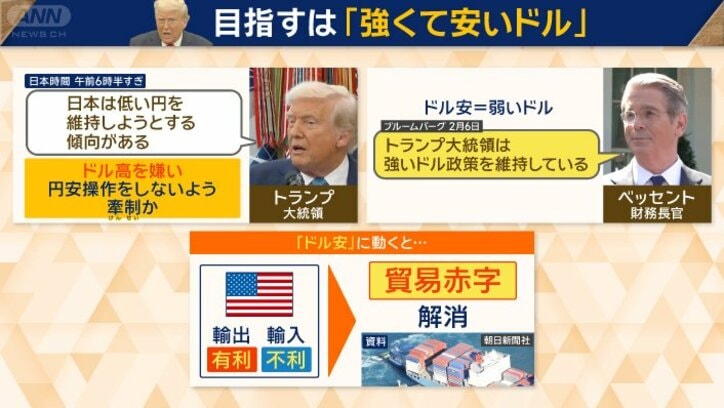

トランプ政権はこうしたドル安への誘導を今回も狙っているのだろうか。

トランプ大統領は日本時間6時半すぎ、日本に対し、「日本は低い円を維持しようとする傾向がある」と発言。ドル高を嫌い、アメリカの輸出に不利な円安操作をしないよう牽制(けんせい)したとみられている。

一般的に「ドル安=ドルが弱くなる」と考えられているが、ベッセント財務長官は「トランプ大統領は強いドル政策を維持している」と話している。

ドル安に動くと、アメリカからの輸出で有利になり、他国からアメリカへの輸入で不利になるため、結果として貿易赤字が解消できる、という流れになる。

■日米財務相会談 想定される要求は?

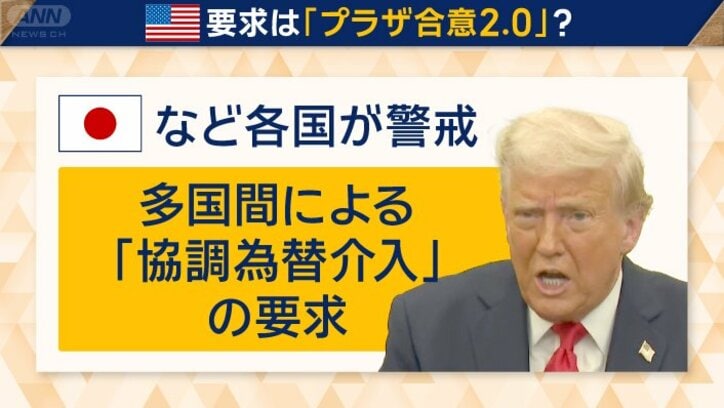

では、どのようにして強さを維持した“ドル安誘導”を行うのか?日本など各国が警戒しているとされるのが、多国間による「協調為替介入」の要求だ。1985年のプラザ合意の再来を意味する「プラザ合意2.0」と呼ばれ、最近だとトランプ大統領の別荘の名前になぞらえて「マー・ア・ラゴ合意」とも呼ばれる。

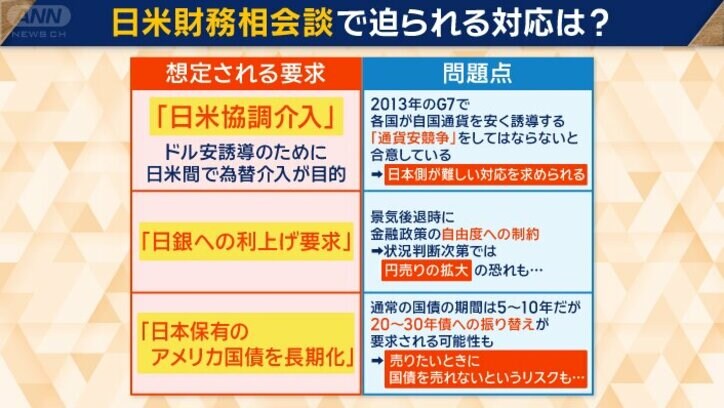

日本時間25日に予定されている日米財務相会談では、どのような要求が突きつけられるのだろうか。

考えられる要求の1つ目が、「日米協調介入」だ。これは、ドル安を誘導するために、日米間で為替介入することが目的だが、2013年のG7(主要7カ国首脳会議)で、各国が自国通貨を安く誘導する「通貨安競争」をしてはならないと合意しているため、日本側が難しい対応を求められる。

2つ目が「日銀への利上げ要求」だが、景気後退時に金融政策の自由度への制約があり、状況判断次第では円売り拡大の恐れもある。

3つ目が、日本保有のアメリカ国債を長期化する要求。通常の国債の期間は長期でも5~10年だが、20~30年債への振り替えが要求される可能性もある。そうなれば、売りたい時に国債を売れないというリスクも生じる可能性がある。

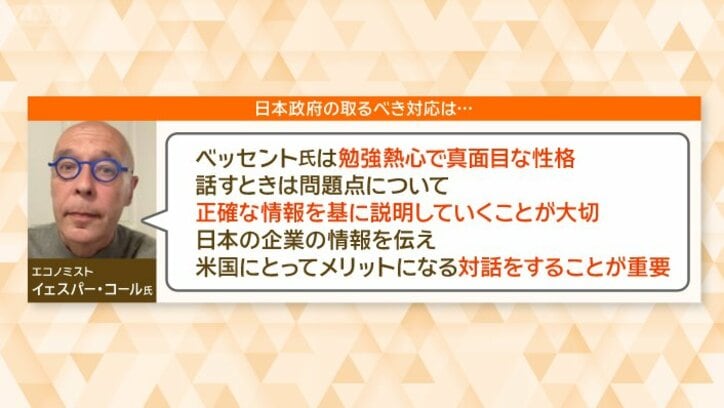

日本政府の取るべき対応について、ベッセント財務長官と20年以上の付き合いがある、エコノミストのイェスパー・コール氏に、アメリカとの会談でどうすれば良いか聞いたところ、「ベッセント氏は勉強熱心で真面目な性格。話す時は問題点について正確な情報をもとに説明していくことが大切。日本の企業の情報を伝え、アメリカにとってメリットになる対話をすることが重要」と指摘した。

この記事の画像一覧