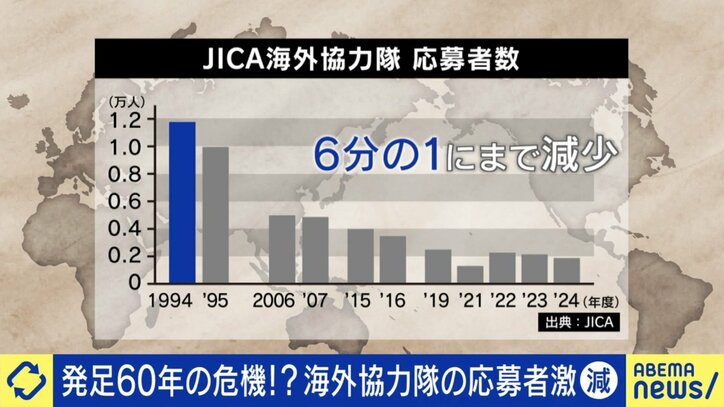

■応募者はピーク時の6分の1、直面する「激減」の現実

昨年11月、発足60周年を記念する式典に天皇皇后両陛下が出席されるなど、海外協力隊はこれまで日本の信頼醸成に大きく寄与してきた。途上国のインフラ整備、農業、教育、医療といった幅広い分野で課題解決に取り組んでおり、派遣実績はおよそ5万8000人に及ぶ。

しかし、その勢いには陰りが見えている。ピーク時に年間およそ1万2000人あった応募者は、昨年度には2000人を切るまでに激減。JICA青年海外協力隊事務局の内山氏は、若者の認知度低下について次のように述べる。

「今は若い人の間で、認知度がすごく落ちている。昭和の頃は青年海外協力隊のことを若い方も知っていたが、今調べたら4割ぐらいの人は名前も聞いたことがない。名前は聞いたことあるけどよくわからない、というところまで広げれば7割だ。そういった状況なので、まずは知ってほしい」。

かつては学校現場に協力隊経験者の教師が多く、生徒にとっても身近な存在でもあった。しかし、現在は国内の教員不足などの影響もあり、教育現場から海外へ出る機会が減り、若者に情報が届きにくくなっているという。

協力隊への参加を躊躇させる要因の一つに、現地での活動における理想と現実のギャップがある。2015年にアフリカのマラウイ共和国へ派遣された元隊員の甲賀さんは、当時の苦い経験を明かした。「派遣された最初は、やる気を持っていく。ところが現地で過ごしていく中で、あまり必要とされていないと感じることがある。やる気満々で行ったのに、むしろ何のために来たんだろうと。それはかなりしんどかった」。

甲賀さんは音楽や図工などの情操教育向上のために派遣されたが、現地教師からは「現状で回っているのに余計な仕事を増やしやがって」といった態度を取られることもあったという。内山氏によれば、こうしたミスマッチは「要望を出した担当者が人事異動で変わってしまう」などの要因でも発生し、活動開始直後からスムーズに進むケースばかりではないのが実情だ。

現在、マーシャル諸島でデザイン隊員として活動する吉田夏喜さんも、現地での葛藤を語る。「現地のニーズと、求められていることのギャップはある。私も本当に貢献できているのかと、すごく悩むところは多かった。また、日本の当たり前が当たり前ではない国に派遣されるので、そのギャップもある。例えば勤務態度であったり、締め切りを守る意識だったりとか、そういう基本的なところからも全く違う。その中で仕事するのは本当に大変だと感じている」。

■「自分のために」と割り切ることで見えた新たな価値