“サラリーマン憩いの場所”。そんなイメージのある高架下に各鉄道会社がビジネスチャンスを見出しているという。各鉄道会社はオシャレなスポットを続々と高架下に作り始めており、“高架下スポット”を中心に新たな経済圏も生まれようとしている。

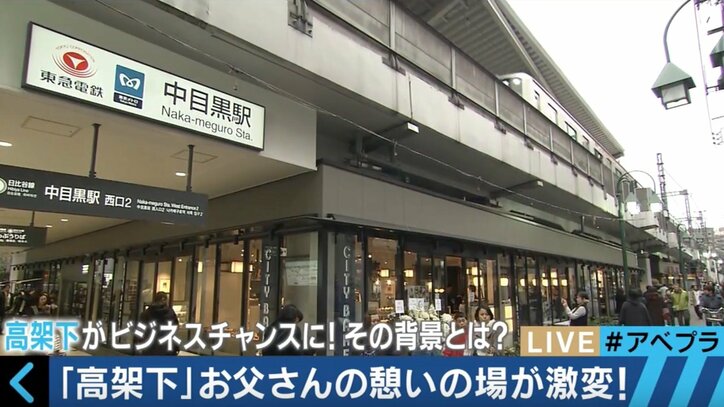

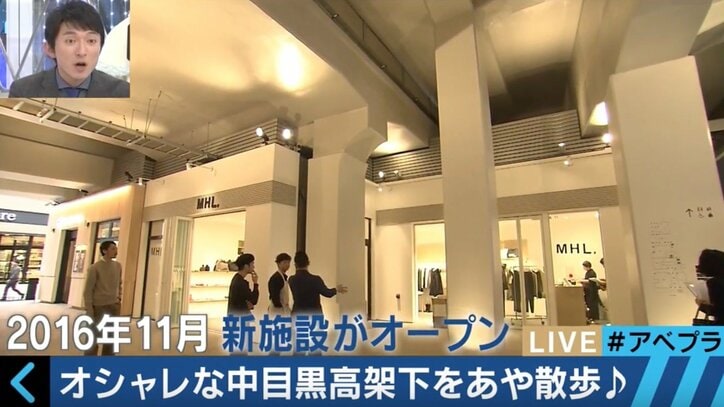

東急東横線「中目黒駅」。住みたい街ランキングで常に上位に名を連ねる人気の街の高架下に去年11月、新たな商業施設がオープンした。その名も、「中目黒高架下」。およそ700mの高架下スペースには、飲食店を中心に個性あふれる28店舗が軒を連ねている。ガタン、ゴトンという電車の走る音が真上から聞こえ、うるさいイメージのある高架下だが、「中目黒高架下」にはオシャレな店舗がならび、若い女性からサラリーマンまで様々な客層で賑わっている。

地元の不動産屋によると、「中目黒高架下」の賃料は周辺の賃料の2割増しという話もあるほどで、その人気と集客力の高さが伺える。実際に「中目黒高架下」は11月のオープン以来、集客率は右肩上がりで初日から連続で売り上げ目標を達成している店舗も多く、周辺のお店にも経済効果を与えているという。

建築評論家の小林一郎氏は、近年見せる高架下の盛り上がりについて、「第3の波がきた」と話す。第1の波は戦後、赤提灯をぶら下げた飲み屋の風景に象徴される飲み屋街の賑わい。第2の波は高度経済成長期、消費は美徳と考えられた時代に、高架下のスーパーマーケットには買い物客が多く押し寄せた。そして第3の波として高架下にはオシャレで洗練された店舗が立ち並び始めた。

中目黒の高架下が生まれ変わるきっかけになったのは、阪神・淡路大震災だという。震災後に耐震改修促進法が制定され、耐震補強工事が始まったことで、「中目黒高架下」はじわじわと発展してきた。「駅直結・駅間近」、「耐震補強」、「街全体への経済効果」など高架下ブームの背景には、様々な要因もある。

少子高齢化が進み、電車の輸送人員は減る一方だが、高架下が駅中、駅近に続く新たな開発のフロンティアとなりつつある。(AbemaTV/AbemaPrimeより)

(C)AbemaTV

この記事の画像一覧