山口県萩市。黒のスーツにハイヒール姿で漁船に乗り込む一人の女性がいる。漁師集団「萩大島船団丸」を立ち上げ、3つの船団、60人の漁師たちをまとめあげた坪内知佳(30)だ。

観光業と水産業に依存する萩市にあって、漁獲高の実に6割をこの「萩大島船団丸」だけで稼ぎ出す。萩の鯵や鯖はブランド化されており、全国へ出荷されている。中でも鯵は「萩の瀬つきあじ」として名高い。

しかしここ数年、漁獲量は減少傾向にあり、水揚げだけで儲けを出すのが難しくなってきた。そんな中、「萩大島船団丸」は他県でも真似される"ユニークかつシンプルな"ビジネスモデルで拡大を続けている。

■創業当初は毎日が怒鳴り合い

もともと漁業とは全く関係ない分野に身を置いていた坪内。いかにして「がんこで分からず屋」の漁師をまとめ上げ、ビジネスを成長させていったのか。

「萩大島船団丸」が行っているのは漁業の「6次産業化」だ。これまで「釣り上げて、市場に運搬して終わり」だったのを、加工・流通、そして消費の現場にまで漁師が携わることで、付加価値を生むようにした。言うのは容易いが、「そう簡単なことじゃないんですよ」と坪内。

例えば魚の生臭さをとるための「血抜き」とよばれる作業がある。釣った直後に血抜きをすれば、生臭さは減り、"新鮮で美味しい"という付加価値を生むことができる。しかし、漁師たちからは「できない」と言われた。食い下がる坪内に「うるせえ!俺たち漁師は、海がしょっぱいうちは大丈夫って教わったんだ」という言葉が返ってきた。

職人気質で頑固者が多かった萩の漁師たち。女性で、海に出て漁をしたこともなければ萩市出身者でもない、そんな坪内の発言に耳を傾ける漁師は少なかった。

「創業当初は毎日が怒鳴り合いでした」。

坪内が「ちょっとこれさ…」と口を挟むと、すかさず漁師たちに「やかましい!」と怒鳴られたが、衝突を繰り返すうち、漁師たちは坪内の発言に理解を示すようになっていったのだという。

■キャビン・アテンダントに憧れた高校時代

1986年福井県に生まれた坪内。キャビン・アテンダントに憧れ、高校時代は英語の勉強に打ち込んだ。大学時代は接客術を身につけるべく、クレジットカードの契約を取るアルバイトに精を出し、一日に3、40件もの契約を取る"カリスマ販売員"として名を馳せた。

だがその後、体調を崩し夢を断念。当時付き合っていた男性と結婚し、萩市に移り住んだ。翻訳事務所を開設しながら、コンサルティングの仕事もしていた。そんな坪内が水産の世界に身を投じたのは当時の萩市の漁船団トップからの依頼だった。

「PCの使い方もわからん。事業計画書を書いてなんとかしてくれ」。

報酬は3つの船団の船長たちのポケットマネー、合計3万円だった。

「鯵と鯖の違いもあまりわからなかった」というほど、水産業に疎かった坪内だったが、これを機に猛勉強。1年かけて事業計画書らしきものをなんとか書き上げた。そこで気づかされたのが、昔と変わらない業界の"常識"だった。

「超アナログな世界だったんです。20キロの箱なのに、実際は23キロだったり25キロだったり。適当だったんです。漁師に聞くと『そんな細かいことやってられるか』と一蹴されました」。

■本業まで手放し、水産業へ

そこから『萩大島船団丸』の船団長・長岡秀洋氏と二人三脚での改革が始まる。長岡も、萩の水産業に危機感を抱いていた人物の一人だった。

「本当に魚が減ったよ、気持ち悪いくらい。自分たちの代はこれでいいとしても、後を継ぐ若い人たちのこと考えるとね…。20年後、30年後、50年後は絶対よくならない」。

はじめは事業計画書を書いてそれで終わりのはずだった。だが、いつしか営業を任され、販路も確保、仕事がどんどんと大きくなるうちに「代表をやってくれ」と言われるようになった。

翻訳事務所を畳み、本業まで手放した。「未練はなかった。水産の方が面白そうだなって思ったんです。それよりも『何かを成し遂げないと』って思ったんです」。

蓋を開けてみると、会社運営に必要な、様々な業務を立て直すところからのスタートだった

「納品書を持ってきて」とお願いしても、カレンダーの裏にボールペンで殴り書きしたものを持ってくる漁師もいる。船団の鍵をにぎる人物が3人同時に辞める事態にも見舞われた。箱にガムテープを巻いて伝票を貼り付ける作業を覚えてもらうのに、3カ月以上もかかった。

顧客からクレームも寄せられるようになり、船員同士の殴り合いの喧嘩も勃発。「お前が来てから何もかもうまくいかない、萩から出て行け!」と言われたこともあった。

■ミシュラン星付きレストランで涙を流した漁師たち

そんなバラバラの組織をまとめるために坪内が始めたのは「意識改革」だった。漁師たちを伴って上京、ミシュランの星付きの料理店に足を運んだ。

荒くれ者の漁師たちは、そこで涙を流すことになる。高級料理店の厨房で、自分たちが箱詰めした魚が調理、盛り付けされ、客たちの口元に運ばれていく。その様子を初めて目の当たりにしたのだ。「いつも楽しみにしています」「本当に美味しい魚をありがとう」と、直に客たちの声も聞いた。

「漁師たちに客目線を持ってもらいたかったんです」と坪内は狙いを語る。

少しずつ漁師たちの意識が変わってきたのを機に、坪内はいよいよ「6次産業化」に乗り出す。それが「鮮魚ボックス」というサービスだ。新鮮な魚の血抜きをして、箱詰めにしたものを客のところへ直送するサービスだ。

それでも当初、なかなか漁師たちの腰は重かったという。「血抜きやっておいて、っていうと嫌がるんですが、『ちょっと血抜きしといてあげると料理長、喜ぶと思うよ』っていうだけで『しょうがねえなあ』って、ちょっと嬉しそうにやるんです」と目を細める。

■「日本の創生を目指したい」

「漁師は市場に魚を渡して終わり」から、「その場で血抜きをした鮮魚を即座に箱詰めされ、全国へ発送する」へ。

この「鮮魚ボックス」のシンプルかつ唯一無二のサービスは、今やモデルケースになった。あの頑固者たちの萩の漁師たちが、出張し指導する側に回っているのだ。

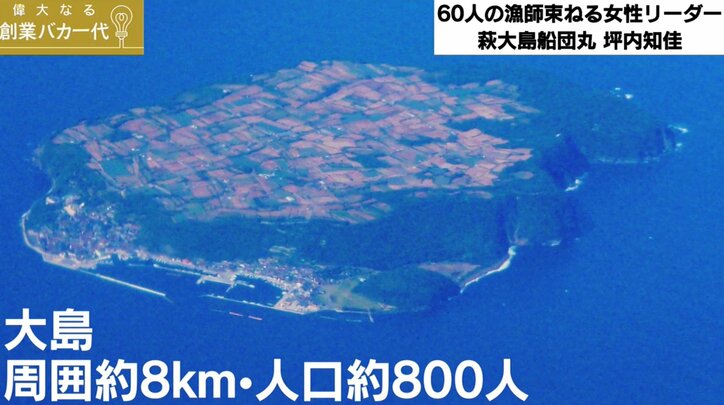

「萩市、大島という小さな島のビジネスモデルだからこそ、どこでも通用するはず」。高齢化が進む第一次産業にもかかわらず、「萩大島船団丸」の門を叩く大卒の若者も少なからず存在するという。

シンガポールやタイなどにも届けられる萩の魚。

「第一次産業の現場は補助金漬けで自立ができなくて、高齢化過疎化に悩む人々を排出し地方を衰退させていく。そうではなく、東京には東京の、地方には地方の役割がある。元気な生産者が全国からたくさんで出てきてくれて、日本の創生を目指したい」。坪内の挑戦は続く。(AbemaTV/『創業バカ一代』より)

▶次回『創業バカ一代』(11日19時~)は、DDTプロレス創業者の高木三四郎氏が登場!

この記事の画像一覧