海外ドラマなどでおなじみの「司法取引」が、いよいよ6月から日本にも導入される。

2009年に起きた、大阪地検特捜部による不正な取り調べや証拠の改ざんなどの不祥事を機に「刑事司法改革」が叫ばれ、その一環として導入の検討が始まった司法取引。犯罪の被疑者が犯罪の情報を提供すると自身の罪が軽くなるというもので、一昨年の5月にこの制度を含む改正刑事訴訟法が成立した。

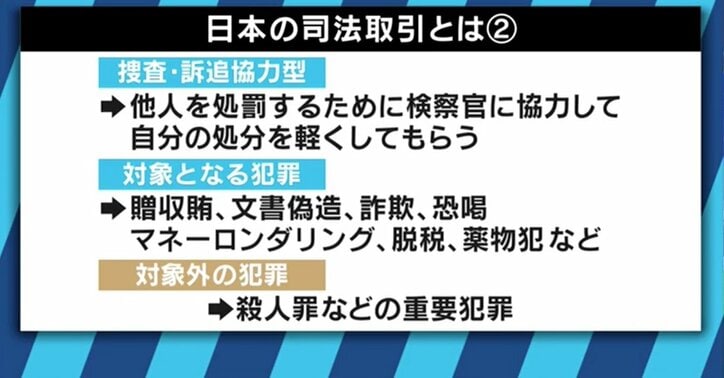

「司法取引」の対象となるのは、銃器や薬物のほか、詐欺や汚職などの経済事件で、振り込め詐欺など組織犯罪の効果的な摘発につながると期待されているが、被疑者が罪を逃れるために、虚偽の証言や他人を陥れる証言をして、新たな冤罪が発生する可能性も指摘されている。

堀江貴文氏も、司法取引について警鐘を鳴らしてきた一人だ。「この制度一般に知られてませんが、大変な欠陥があります。それは司法取引できるのが主犯(とされる人)以外って事です。なので主犯認定されるとボコボコにされるしかありません。検察に極めて有利な制度」とツイート。

ライブドア事件で実刑判決を受け服役した堀江氏は「(部下が)検察と司法取引のようなことをして、私に多くの責任をなすりつけた可能性が高い」と指摘、国会に参考人として招致された際にも「「(対象が主犯以外という点で)一方通行的な改革になっていて、これではむしろ検察官の権限拡大につながるのではないかと懸念している。また冤罪事件が起きてくるのではないかと非常に憂慮している」と訴えている。

26日放送のAbemaTV『AbemaPrime』では、この問題について弁護士の郷原信郎氏とともに考えた。

■裁判所の判断に影響も

司法取引が新たな捜査手法となり、「取り調べに頼らない捜査が可能になる」と話す郷原弁護士。しかし、やはり冤罪の危険性を指摘する。

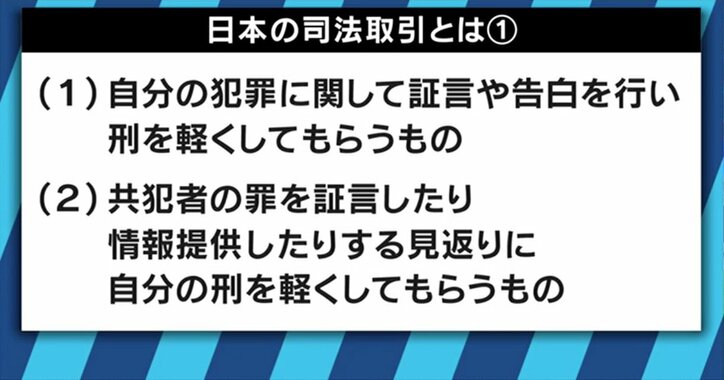

そもそも司法取引には、自分の犯罪に関して証言や告白を行い、罪を軽くしてもらう「自己負罪型」、共犯者の罪を証言したり、情報提供したりする見返りに自分の刑を軽くしてもらう「他人負罪型」、の2種類があり、今回、日本が導入するのは「他人負罪型」のみだ。

郷原弁護士は「アメリカと日本では刑事裁判のやり方が違っていて、アメリカでは司法取引をしてしまえば裁判なしで有罪となりおしまい。他の人には影響はない。ところが日本の場合、自白して争っていない事件でも一応裁判官が判断する上、司法判断が分かれてしまうことを避けようとするので、他の人の裁判が影響を受ける」と話す。

「先に贈賄側で有罪が確定し、その後で収賄側の裁判が行われる場合、後者で無罪判決が出るケースはほとんどない。なぜなら、贈賄事件の判断が間違っていたということになってしまうからだ。そこがアメリカとの大きな違い。その違いを考えずに他人負罪型の司法取引だけを導入するので、堀江さんが指摘する通り虚偽供述による"引き込み"の危険性が大きくなると思う」。

実際、郷原弁護士が担当した美濃加茂市の藤井浩人元市長の贈収賄事件では、一審は無罪判決になったものの、高裁では逆転有罪、最高裁が上告を棄却したため、有罪が確定している。

郷原弁護士は「贈賄を供述した人間は4億円近くの融資詐欺を犯しており、それについても全て自白していたのだが、そのうちのわずか2000万円分しか立件されていない状態で贈賄の自白をした。そこから先は、残りの詐欺については全く捜査の対象にならないまま処理され、確定した」と司法取引的なことが行われていたと指摘。「贈賄側が有罪になったことにより、収賄側(藤井元市長)を無罪にすることに対し裁判所内で抵抗が働いたのではないか」と推測した。

また、「自分が処罰されるかどうかで本当に供述するかどうか。例えば暴力団組織の人間が、刑を軽くしてもらう代わりに親分のことを喋りますよ、とは普通ならないだろう。日本の場合は、自分の罪を免れようという動機で使われてしまうのではないか」との見方を示した。

■「虚偽の供述」をどうするのか?

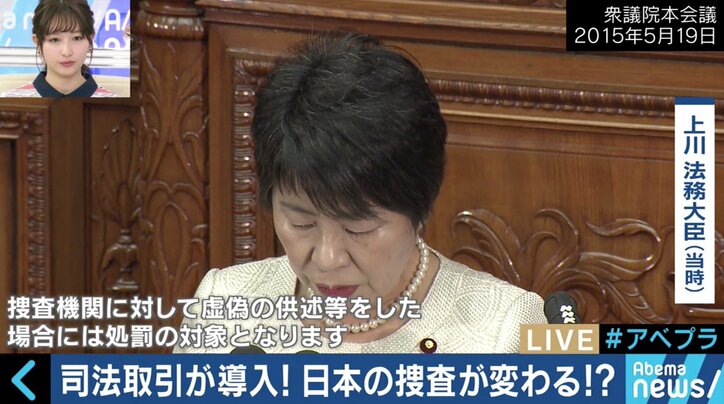

また、虚偽の供述による冤罪をいかに防ぐかも懸念される。2015年5月の衆院本会議で民主党の黒岩宇洋議員が「新たな冤罪を生む可能性が高まるとしたら、『冤罪続出法案』とも呼ばれかねず、大きな問題だ」と質したのに対し、上川陽子法務大臣は「捜査機関に対して虚偽の供述等をした場合には処罰の対象となる。従って合意制度は虚偽の供述により、第三者を巻き込むおそれに適切に対処できるものになっていると考えている」と答弁している。

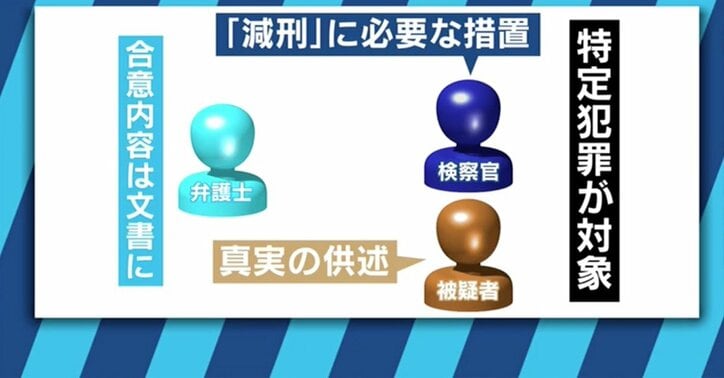

実際、司法取引の「合意」の成立のためには、検察官と被疑者・被告人、そして弁護士による協議が必要になっている。

しかし郷原弁護士は「弁護士が加わっていることによって虚偽の供述を防止すると法務省は言っているが、本人に司法取引をして罪を免れたいと言われれば、守る立場にある弁護士としては"それは嘘じゃないか"と疑うことはしにくい。一方、検察はガチガチに固めて裁判に臨むので、嘘の供述をされて不利益を被る側の弁護人が法廷で証言を崩すのも容易ではない」と話す。

また、「意図的な虚偽供述は罰せられるとなっているが、合意した時点ですでに刑のかなりの部分は軽くしてもらっているので、虚偽供述罪に問われたとしてもいいという話になりかねない。供述があとで虚偽だと判明した場合のことなども、あまり議論されていない」と指摘した。

元経産官僚でコンサルタントの宇佐美典也氏は「独占禁止法で、談合などから抜けたら得するよ、という制度を導入したら摘発が増えたということがあったので、会社組織の内部告発とか、経済事件に関しては有効な面もあると思う」としながらも、「日本は有罪率が99%を超えるとよく言われるが、それは起訴するかしないかを検察が選べるから。それを利用して司法取引的なことが行われているのかもしれない。それに対し、アメリカではとりあえず裁判で白黒つけようという文化。この違いを考慮しないまま進んでいくと、検察の裁量がより大きくなる可能性がある一方で、裁判所が正しく判断するための負担はより重くなる。裁判所の体制強化とセットで議論されなければいけない」とコメントした。

元検事として、検察のあり方に疑問を投げかけてきた郷原弁護士は「やはり検察がきちんと制度を運用できるのかどうかにかかっている。不祥事以来の改革で本当に検察が立ち直っているのか、本当にきちんとした仕事ができているのか。そこの信頼性に関わってくると思う」と話した。

Twitterには「芸能界の麻薬汚染などが芋づる式になるのでは?」「うまく使えば大きな効果が期待できる。でも嘘をつかれたり人のせいにするヤカラもいるので要注意やわ」といった書き込みも見られる。司法取引で、組織犯罪の摘発は進むのだろうか。それとも、検察の暴走や冤罪の温床になってしまうのだろうか。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)