「罰を与えたい」」「恥をかかせて社会的制裁を与えたい」「むかつく店員がいたから、教育!」「あいつらを別れさせたい!」「表現の自由だ」…

そんな理由から、インターネット上で他人を誹謗中傷したり、個人情報を晒したりする行為が後を絶たない。また、『J-CASTニュース』によるアンケート調査によれば、事件を起こした人物には「忘れられる権利」は認められるべきではない、「一生検索履歴に残るのが当然の報い」と考えているネットユーザが多いようだ。晒されることが犯罪抑止力に繋がる、また、表現の自由の範囲だという意見もあるが、そもそも、こうした"晒し"行為は、「報道」や「ニュース」の中で、マスメディアによっても行われ、それがネットで拡散、残り続けてしまうという問題もある。15日放送のAbemaTV『AbemaPrime』では、これからの時代のメディアの伝え方について議論した。

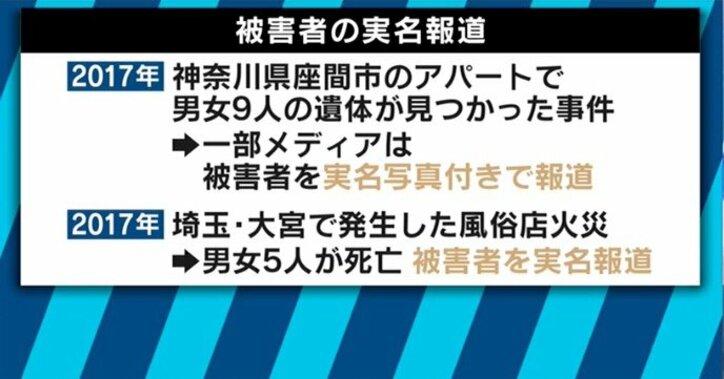

昨年、神奈川県座間市のアパートで男女9人の遺体が見つかった事件や、埼玉県大宮市の風俗店で5人が死亡した火災では、被害者を実名報道したことに対し批判の声も上がっていた。

メディア論が専門の上智大学新聞学科の音好宏教授は「メディアは知る権利の観点から、警察には加害者・被害者の情報を提供するように言い続けてきた。しかし実際に報道するかどうかは被害者側の要望なども踏まえて決めていて、少年法や人権の問題からも、線引きの議論が続いてきた。例えば放送や新聞では被害者のプライバシーに対する考え方も変わり、報じないというケースも増えてきている。それに対し、雑誌がある種"ゲリラ"的にボールを投げてきた。今、その雑誌のポジションをネットが奪っているとも言える」と説明する。

「ネットには匿名性の問題、情報の真偽の問題があり、悪意を持った発信者による情報が再生産されてしまう。犯罪加害者についても、罪を償った場合には死刑を除いて社会に復帰できることになっているので、社会としてはそれも支えなければならない。そのため事件発生時には実名で報じるマスメディアも、次第に実名を伏せ報道をフェードアウトさせていくのが一般的。ネットにはそれがなく、ずっと残り続けてしまう。放送、活字メディア、そしてネットによって多様な言論が生まれる可能性はあるのはいいことだが、そうしたネットの特殊性をどう受け入れ、また規律を作っていくのかを考えなければいけない」(音教授)。

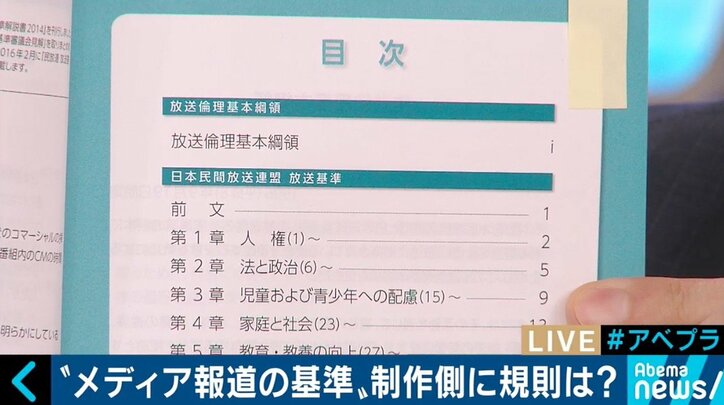

放送業界には『民放連放送基準解説書』というガイドブックがあり、宗教、性、広告に関する表現上の配慮などが事細かに記されており、テレビ番組もこれに沿って制作されている。また、少年法の規定を根拠に、児童や青少年が事件の関係者だった場合の伝え方にも配慮がなされている。

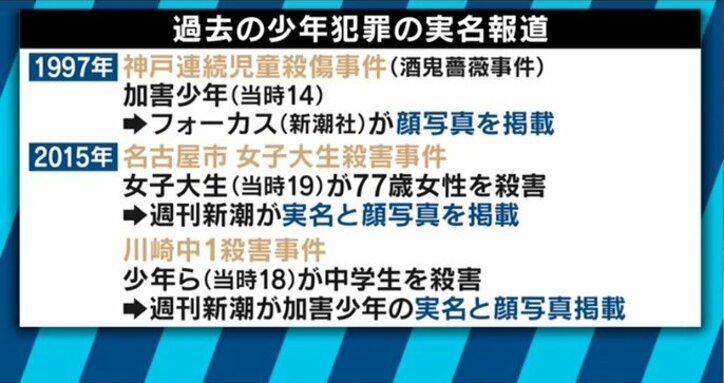

一方、そうした基準のない週刊誌では、時に未成年の容疑者の実名や写真を掲載、論争を巻き起こしたこともある。

講談社で『FRIDAY』『週刊現代』の編集長を務めた元木昌彦氏は「テレビ業界のような自主規制の基準は雑誌にはなく、編集部や編集長の判断。1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件の時に新潮社の『FOCUS』『週刊新潮』は加害少年の顔写真を掲載したが、私が編集長を務めていた『週刊現代』では出さないという判断をした。しかし編集長が違えば出していた可能性はある。読者は加害者がどういう環境で育ったのか、場合によっては顔を観てみたいと思うからだ。また、被害者のことは取り上げられ、プライバシーの侵害もされているのに、これだけの罪を犯した加害者が守られているのはおかしいじゃないか、という考え方もある。モラルというよりは読者の要求で、商売っ気がないとは言わないが、今の少年法はこのままでいいのかという問題提起も新潮社の中にはあったと思う。あの報道を機に世の中が変わった部分もあるし、総合的に判断されるべきだろう」と話す。

その上で元木氏は「顔写真がないと紙面や番組ができないからと、新人の新聞・テレビ記者は亡くなった被害者の"雁首取り"(顔写真集め)をやらされてきた。週刊誌も刑期を終えて出所してきた人を追う企画が人気を博していた。乱暴な取材をして、人権に配慮しなかった時代がある。その中で叩かれたり、フライデー襲撃事件では部数が三分の一にまで落ち込んだりと、試行錯誤しながらやってきた。また、いくらいい格好したって、資金の裏付けが無ければメディアは潰れていくので、本音と建前が出て来る。『週刊現代』編集長のとき、"ヘアヌード"という言葉を作って掲載していたけど、あれも建前で、興味を持って来てくれた読者に対して"これを読んで下さいよ"っていう記事を作っていた。そういう事情があるということもわかってほしい。ネットもメディアにはなったが、何をどこまで守らなければならないか、ということが漠としている」と指摘した。

日経ビジネスの柳瀬博一氏は「『週刊新潮』『FOCUS』を創刊した編集者は偽悪的に"人殺しの顔を見たいだろう""一枚めくれば金、女。それが人間"と言った。結局、私たちも本当は見たいのに、その欲求を隠して議論してしまうし、殺人事件もある種のエンタテインメントとして見てしまう。だからこそ、時間が経つと小説や映画にもなる。1989年に起きた女子高生コンクリート詰め殺人事件では、『週刊文春』が加害少年の顔写真を掲載し、何をもって少年というのか、犯罪というのかということを見せたがゆえに時代を変えていった。だから、"メディアには常に人を傷つける"という原罪があることを自覚した上で、何をどれだけ出すかだろう」と戒める。

そして、SNSとスマホによって、時には個人がマスメディア並の影響力を持ってしまうこと、またその事実に人々が無自覚であることを指摘、「問題は、良くも悪くもマスメディアだけが一方的に発信できた時代から、ネットで誰でも発信できるようになったこと。"出版社は良くて個人はダメだ"という理屈は成立しないので、恐ろしいことでもある」との見方を示した。

議論を聞いていた番組MCのふかわりょうは「子どもの頃から違和感を覚えていたのは、被害者についてドラマのようなVTRを作らなくちゃいけないというマスメディアのシステムだった。東日本大震災の時も、見ている方が辛くなるくらい、だけどレンズを向けなきゃいけない、という、報じることの大切さを感じた。しかしある時から、これは伝えるというよりも、部数や番組の視聴率のために軸足が移ってはいないかと感じるタイミングがあった」と振り返る。

これに対し、テレビ朝日の小松靖アナウンサーは「なぜテレビが被災地などで人に寄り添うアプローチを取るかというと、忘れないでいてほしい、より多くの人に思いを馳せて欲しいという気持ちから。どうすれば全く関係ない土地や人に起きたことに感情移入してもらえるか、その結果だということだと思う」と説明。

柳瀬氏は「メディアが安直で雑な物語をつくるときは取材をサボっているとき。物語を受け取るのは個々人なので、ファクトとそれに伴う専門的知見を添えて伝えるのが仕事。システムや時代の問題ではなく、時間が経ってネタがなったり、サボったりしているときに、つまらない物語がノンフィクションやニュースの中で出てくる」と指摘した。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)