「人は色々成長して次に向かう生き物ですけど、ここに居続けながら変わり続けるのも乃木坂の美しさで。未来の後輩にも、この乃木坂46を大切にしてほしいし、新しい乃木坂46にしてほしい」。

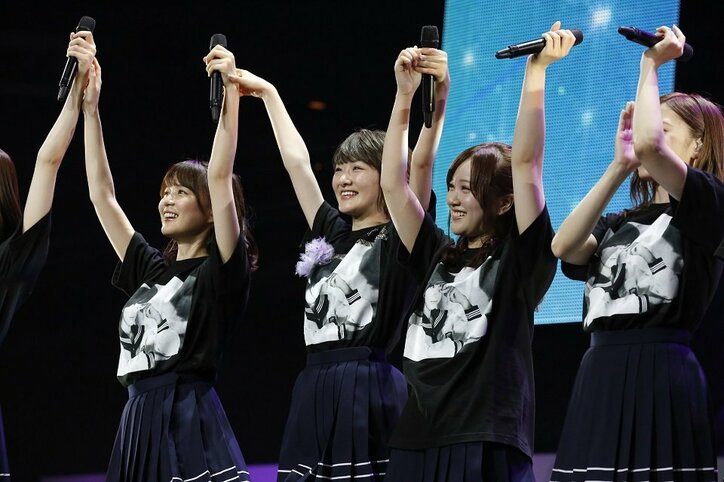

22日に東京・日本武道館で開催された生駒里奈の卒業コンサートで、Wアンコール・2度目の『君の名は希望』を歌った後の言葉だ。見ごろを迎えた一面のネモフィラ畑のように、生駒のカラーである青と紫の組み合わせになったサイリウムが揺れる中、MCで繰り返し言及したのが、この「変化」についてだった。グループの変化、自分自身の変化。7年間、そのことを誰よりも実感してきたであろう生駒によるこの発言は、アイドルとは何かを真っ直ぐに捉えている発言のようにも思えた。

■

この1、2年の活躍だけを知る人はあまり意識しないことかもしれないが、乃木坂は当時、すでに"国民的"とも形容される存在になっていたAKB48グループの「公式ライバル」としての運命を背負わされてデビューした。つまり結成当初の苦労については、乃木坂46もその例外ではないどころか、プレッシャーはむしろ相当なものだったといえる。今もしばしば目にする「私たちには、超えなければならない目標がある!」というキャッチフレーズも、暗にこのことを示してきたはずだ。そして、この苦闘の中心には、いつも生駒がいた。(デビューすると同時に世間の注目を集めるに至った欅坂46などは、むしろ稀有であると言っていい。とはいえ、平手友梨奈がオーディションに応募したきっかけが、『制服のマネキン』でセンターを務めていた生駒の姿を見たことだったということは、触れておかないわけにはいかない)。

7年間の歴史を"大ブレイク"前後に分けた場合、その前半を描いたといえるのがドキュメンタリー映画『悲しみの忘れ方 Documentary of 乃木坂46』(丸山健志監督、2015年)だ。中でもとりわけ印象深いシーンと言えば、結成翌年の2012年1月、AKB48のコンサート「AKB48リクエストアワーセットリストベスト100」のオープニングアクトで発売前のデビューシングル『ぐるぐるカーテン』を披露するシークエンスでは無かっただろうか。

やはりこの時のことは、メンバーの中でもひときわ鮮明な思い出のようだ。生駒がMCで「素人だった」「全然プロじゃなかった」と振り返る、痛々しいほどの緊張感。センターを任され、震えながら「私達には超えなければならない目標が、目標が…それはAKB48さんです」と絞り出し、そのすぐ後ろで頷く白石麻衣…。楽屋に向かう通路で白石は「みんな暖かかったな…」と、生駒の肩を抱いて号泣していた。

白石もこのときのことに触れた。「一緒にその時、肩を組んで励ましていたというか、泣いたことがすごく思い出に残っていて。今でも仕事終わりでテンション上がったりすると、肩を組んで話すのがあの時と変わってないなって思います」。

初期の代表曲であり、生駒が"私の代名詞"と表現する4thシングル『制服のマネキン』(2012)、そしてアイドルソングとしては極めて異質な世界観を描き、それ故に乃木坂46の方向性を決定づけたとも言える5thシングル『君の名は希望』(2013)を経たことで、後続のセンターはAKBグループとは異なるこの新しいアイドル像を提示ながら進んでいく。(なお、作詞を手がける秋元康氏は、コンサートに寄せたメッセージで『君の名は希望』が生駒に当て書きしたものだったことを明かし、「卒業しても、みんなの希望でいてください」という言葉を贈っている)。

その後、6thシングル『ガールズルール』(2013)ではセンターの座を一旦降り、後を白石に引き継ぎ、さらに"強すぎるライバル"AKB48への交換留学(2014年)も経験。これはグループ、そして生駒にとっても大きな変化となった。

以後、再び生駒がセンターになるのは、『太陽ノック』(2015)のみであり、西野七瀬、堀未央奈、生田絵梨花、齋藤飛鳥、卒業メンバー、そして3期生がセンターを務めるという状況が続く。

それゆえ、"生駒は一線を退いてしまった"というような印象を持っていた人がいたことも否定はできないだろう。しかし実際のところ、本人としては後進のことを考えることが多くなっていったようで、むしろその状況を肯定的に捉えていたようだ。「"ありがとう"って言ってくれる、みんなに"ありがとう"って言いたい」。卒業シングルとなる『シンクロニシティ』(2018)でもセンターの打診を断って白石に譲り、全体を見渡せる2列目の中心に立てたことをむしろ喜んでいるかのようだった。

しかし「集団行動が苦手だった」というコンプレックスを抱えてセンターに据えられ、孤独と闘ってきた生駒は、その後もメンバーたちの支えであり、目標になっていたのだった。白石と並んで、今や乃木坂の"顔"となった西野七瀬も口を揃える。「生駒ちゃんの背中を見て、こうしなきゃとか、全体を考えなきゃとか。生駒ちゃんが居なかったら私はここまで成長できなかった」。普段はどこかクールな齋藤飛鳥も「前向きな卒業なのはわかっているけど、生駒ちゃんが残りたいって思えるグループでいられなかったことが悔しい」と言って涙を見せた。

松村沙友理のボケにツッコミを入れ、それでいて高山一実らのイジりもバッチリ受け止める。体を張った企画や、バラエティ番組の盛り上げ役としても欠かせない存在になっていた。2列目にいても、3列目にいても、やはり生駒は「努力・感謝・笑顔」の精神的"センター"だったのである。

■

本人の意向が強く反映されたと思われる卒業コンサートのセットリストには、次代に引き継ぐ、という思いも表れていた。

当時ファンの間では"禁じ手"とも受け取られた「AKB留学」を踏まえた楽曲群。厳しいレッスンなど、苦労を乗り越えてステージに臨む心境を描いた『初日』では3期生、デュエット曲『てもでもの涙』は同郷の2期生・鈴木絢音をそれぞれ指名。そして『心のプラカード』の歌唱後には、休養中の2期生・北野日奈子が「任せてください」とのプラカードを持って登場、大きな感動とともに、これからの展望も描いてみせた。

初期の1列目をともに支えてきた生田絵梨花、星野みなみの「生生星(いくいほし)」の思い出にも時間が割かれた。3人並んで、静かに「今度、お酒でも飲みに行きたいね」と語り合った。15歳だった生田は21歳に、16歳だった生駒は22歳に、そして13歳だった星野は20歳になっていた。『ぐるぐるカーテン』の間奏では、メンバーが作る輪を俯瞰のカメラが映したとき、43人になったグループの歴史、大きさを思わずにはいられなかっただろう。

さて、少し長くなるが、終盤の生駒のスピーチを引用しておこう。

「周りに尊敬できる人がたくさんいて、成長できることをたくさんもらったけど、それよりもなによりも、私は上手くなりたいと思ってしまった。もっともっと険しい道を登りたい、進みたいって思った。すげえわがままなことだと思います。こんなに充実しているのに、こんなにすごい場所なのに。でも、それよりも私は上手くなりたいと思った。この世界に夢を持ってしまった。その先に続く夢を掴みたいと思ってしまった。だからこそメンバーには、自分もいつかそうなった時に胸張って、一人で仕事ができるところを見せてあげたい。お父さんとお母さんにはこれからも結構迷惑かけると思うけど、いつか東京に家を建てるから待ってて下さい。スタッフの皆さんにはまだまだお世話になることがたくさんあると思うんですけど、"生駒に仕事たくさんあげたい"って思える人間になりたい。ファンの皆さんには、生駒ちゃんを見たときに、現実を忘れて心の底から楽しんでもらえるようなエンターテイナーになりたいと思います」。

武道館の1万2千人と、全国128の映画館で行われたライブビューイングに詰めかけた6万人のファンに、そう力強く語りかけた。「乃木坂46の」という肩書を捨て「生駒里奈」として歩み出す道は、決して平坦では無いはずだ。これまで以上の困難に見舞われるかもしれないという不安は、並大抵のものではないはずだ。それでも生駒は「卒業できるってすごいなって思うんです。ぽかーん、ですよね(笑)」と、あくまでもポジティブだ。

「こんなに人間って変わることが出来るんだなってことも、乃木坂46で教えてもらったことだなって思います」「私は自分のためだと頑張れなくて、何かのために頑張らないと力を発揮できなくて。それは乃木坂46だからできた」「今後、乃木坂が活躍していくために活躍したい」。

いつも不安に涙し、「15歳で、なんにもできない素人だった」22歳は、そんな決意を淀み無く語った。

ラストシングルの表題曲『シンクロニシティ』のセンターは辞退した生駒だが、カップリング曲『Against』では、最後のセンターを務め、渾身のダンスパフォーマンスを見せた。秋元氏が付けた歌詞は、直視できぬほどに皆の心境を切り取っていた。

"僕らは変わらなきゃいけない 永遠なんか信じるな 昨日の自分とは決別して生まれ変われ!

このままここに居続けるのは誰のためにもならない 新しい道を切り拓いて立ち向かうんだ"

デビューした瞬間から、アイドルグループは再編や解散へ向かって、そしてメンバーは卒業へ向かって進まなければならないという宿命を背負っている。今年中には「4期生」の加入も予想される。受け入れがたい現実を目の当たりにしながらも、ファンも応援し続ける。生駒里奈が7年間で体現しつづけたもの、それは"変化を肯定し、楽しもうよ!"という、メンバー、そしてファンへの後押しだったように思えてならない。

(AbemaTIMES取材班)