テレビ朝日の小川彩佳アナウンサー最後の出演となる29日放送のAbemaTV『AbemaPrime』は、「女子アナってなんだ?」をテーマに議論した。

多くのアナウンサーを輩出してきたアナウンススクール「テレビ朝日アスク」を取材すると、志望者たちがパネル描写やニュース原稿の読み上げなど、猛特訓を受けていた。自己PRやフリートークの授業では、テレビ朝日の弘中綾香アナが直接指導。「覚えていることをただお話している感じがものすごくする。伝えようという感じではなくて、ただボールを投げている。分かる?言っている意味」と、厳しい指摘も飛ぶ。

アスクGM兼校長の寺崎貴司アナは「アナウンサーの役割は伝え手だ。人と人とのやり取りをするのがアナウンサーという職業のメイン。インタビューするにしても人から話を聞いて内容を引き出して、という仕事だし。そこで得たもの、聞いたもの、感じたことをテレビあるいはラジオで皆に向かって伝えていく。それがメインの仕事だ」と話す。

しかし、時にはタレントと一緒に番組を盛り上げるなど、マルチな才能が求められる場面も当たり前になっているアナウンサー。中でも女性アナウンサーは番組の華、テレビ局の顔として脚光を浴び、世の男性の憧れの的だ。高学歴、ミスコン出身、華やかでキラキラしている。そんなイメージが浮かぶが、そもそも"女子アナ"という呼び方そのものに批判の声もある。

歴史を振り返ってみると、1980年代には"女子アナブーム"の先駆けとして、フジテレビの有賀さつきさん、河野景子さん、八木亜希子さんが「三人娘」と呼ばれ人気を博した。また、日本テレビの永井美奈子さんがミスキャンパスからアナウンサーへ、という流れを作った。90年代にはタレント化が進み、フジテレビの木佐彩子さん、富永美樹さん、武田祐子さんは「新・三人娘」と呼ばれ、NHKの久保純子さんは『紅白歌合戦』の司会を3年連続で務めた。

そして2000年代にはフリーアナウンサーも活躍。芸能事務所所属の皆藤愛子さんなどが人気を呼び、さらに大学在学中からバラエティ番組に出演していたTBSの小林麻耶さんのように、タレント出身のアナウンサーも誕生するようになっていった。

あくまでもテレビ局の一社員、いわば「OL」でありながら、写真集やグッズになることも珍しくない女性アナウンサー。前出の寺崎アナは「アナウンサーがタレント性を求められるなんてずいぶん昔からのこと。何がタレント性なのかわからないけども、華があるのはやっぱり大切」と話す。

一方、元TBSアナウンサーでエッセイストの小島慶子さんは「"女子アナ"というコンテンツだ」と指摘する。

「私が入社した1995年には、アナウンサーというのは会社員であり職人であって、タレントではない。勘違いしないように、という"建前"が生きていた。ただ制作現場の本音は"ブームだから、若い子をタレントみたいにどんどん使っていこうよ"。もてはやされて、主役になったような感じもあったが、冷静に考えてみると、"女子アナ"としてコンテンツ化、商品化されて光が当たることが、果たして女性アナウンサーの仕事の幅をどれだけ広げてきたのか。本当にプロとしてリスペクトされることにつながったのかというと、どうだろうか」。

そこで番組では、3人のフリーアナウンサーに話を聞いた。

元NHK山形放送局(2000年~2004年)の古瀬絵理さんは「NHKの場合、アナウンサーにも覚えてもらわないと困るということで、取材にも行かされる。バラエティがほぼないのも、みなさんとは違うと思う。担当も大体均等に割り振られていて、みんながニュースも読むし、天気予報も読むし、情報系のものもやるという形だった。私はニュースと地域の情報番組を担当した。地方の契約キャスターはそういうのが多いと思う。特にNHKはあまりキャラクターを出せないので、どうすれば中継先で自分が面白く見えるかと考えたことはあった。新人だとみなさんが意見を言ってくれるので、技術さん、カメラさんなどの"こういうところはいいところだからもっと出してみたら"というような意見もまめに聞くようにしていた」と話す。

元日本テレビ(2004年入社、2010年退社)の脊山麻理子さんは「局や担当によっても違うと思うが、私の初めてのレギュラーは『エンパラナイト』というエンタメ深夜番組で、冒頭に踊るというのがデビューだった。だから最初の仕事は振り付けを覚えること。ニュースを読むのが仕事というイメージだったので。最初は"えっ?"と思った」と振り返る。

「そもそも私は高校時代にタレント活動をしていたので、入社時には"アイドルからアナウンサーに"、と話題になった。でも、自分はちゃんと就職活動をして入ったので、もてはやされたり、"アイドルだからなれたんでしょ?"という扱いをされるのは不本意だった。その後、もちろんニュースや天気予報の仕事もやらせてもらったが、やはり新人だったからアイドル的な路線もあった。局の制作の人と、"女子アナ"と呼ばれることに抵抗し、"そういうことだけが仕事じゃないよ"と言う先輩アナウンサーたちとの狭間にいて、どっちからも悪く思われがちな面があった。もちろん先輩方の言うことも分かってはいたが、ノリきれないと視聴者に失礼だと思っていた」。

さらに脊山さんは、当時の労働環境について「『Oha!4 NEWS LIVE』という、朝4時からの番組を担当していた頃は、日中のバラエティ番組の収録の仕事もできるので長時間労働になりがちだった。昼間の帯番組を担当している人は9時出社、夕方退社みたいな。でも、すごく楽しいので、他の人にやってほしい、働きすぎで嫌だという人はいなかったと思う。みんな仕事が好きだから、やれるもんなら自分がやりたいと。ただ、希望のジャンルに沿っていない人はもちろんいたと思う。私も今から思えばもっと楽しめば良かったとも思うが、当時はできればニュース番組を担当したいとずっと思っていた」と明かした。

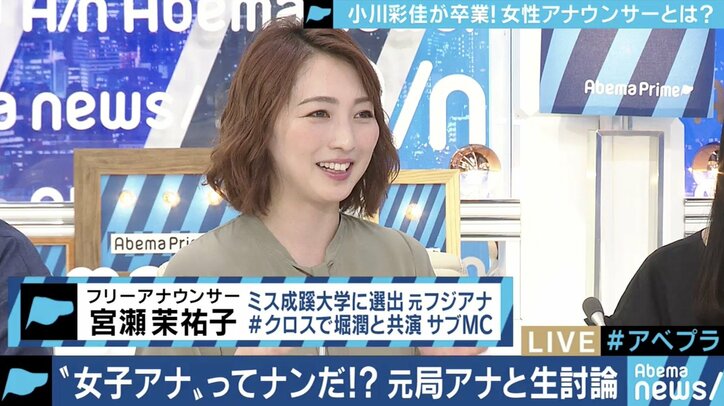

元フジテレビ(2005年入社、2011年退社)の宮瀬茉祐子さんは、脊山さんの話を受け、「今でこそ"働き方改革"によって守られているが、当時は局内で仮眠を取ってからロケに行って収録というパターンもあったと思う」「私の中ではフジテレビに比べて日本テレビは厳しい方だと思っていた。私も研修中、人気だったバラエティ『ワンナイ』のゴリエちゃんのライブでバックダンサーを務めたのが最初のお仕事だった。毎日、研修しながら部活のようにダンスの練習をし、ワンナイに出てドッキリも仕掛けられ、というところからのスタートだった。何が正解なのかも分からないうちにスタートしていた」と明かす。

「今よりも女子アナが華やかな仕事だと捉えられがちな時代だったが、本当は局員としての仕事や取材の仕事もたくさんあった。でも目立たない、泥臭い仕事をしていると、"最近、何しているの?"と聞かれた。世間もそんな風に捉えがちだし、そういうところにギャップは感じていた」。

小川アナは「確かに、朝の担当が一番過酷かもしれない。ただ、しんどいなと思うことはあっても、やりがいも感じていると思う。ただ、バラエティ、報道、スポーツと、共通する部分もあるが、それぞれ違ったキャラクター、違った技術、スキルも求められる。目指したいものとは全く違う仕事をしているアナウンサーもいるので、その辛さを抱えている人は結構いるのではないかと思う。自分にこういう技術があったんだ、好奇心があったんだ、と入社してから気付くこともあると思うが、やはり番組の内容が多岐に渡るので、入社してからの合う・合わないの葛藤が生まれやすい仕事だと言える」と話す。

「私の場合はちょっと特殊で、新人アナウンサーという肩書でバラエティ番組を担当させていただくチャンスにはなかなか恵まれず、最初からずっと報道だった。入社してすぐに田原総一朗さんの『サンデープロジェクト』という政治討論番組を担当するようになった。田原さんの番組に新人をつけたら面白いだろうという感覚だったと思うが、報道を目指してアナウンサーになる人ばかりではないだろうし、もし私が報道に興味がない人間だったら、結構苦痛だっただろうなと思う。そんな私でも田原さんとのお仕事はプレッシャーがすさまじく、毎週お腹が痛くなっていた(笑)。

小川アナのコメントについて、脊山さんは「アナウンサーを目指す女子学生の多くは、小川さんみたいになりたいと思っているはず。ニュース番組のメインキャスターとして人気になり、そしてフリーになって自分の番組を持つみたいな。私も小川さんみたいになりたくて入った。今の私みたいにはなりたくないと思っているのでは(笑)。でも、そうなれる方が全てではない。野球で例えれば、全員が筒香選手になれるわけではない。1番も3番もいるから、野球が成り立つ」と、かなり際どい発言。

街の人に"女子アナ"のイメージを聞いてみると「清楚。知性がある」「かわいくてきれい」「女子大とかのミスコンのグランプリ。テレビって見た目から実際伝わるから、ルックスも大切だなって思う」「めっちゃかわいい子がなる。めっちゃ華やかな職業みたいなイメージがある」と外見の話が多く、「テレビに出てるということは広告ってことだから、ルックスが評価されるのは当たり前。しかたないって思う」「(外見で判断されるのが嫌なら)顔が映らなくてもニュースを伝えられる職業はいくらでもあると思うからそっちで働くのもありなんじゃないかな」「ルックスで評価してほしくないなら、顔を出さない記者などを選べばよかったのでは」という意見も聞かれた。

小島さんは「"女子アナ"とは、美人で可愛くて愛嬌があってお利口さんで優等生で従順で皆に気をつかってニコニコ場を華やげる。時々ドジでおっちょこちょいなギャップで魅力を発揮するという、一つのコンテンツ」という定義を示している。

宮瀬さんは「もしそれが本当に女子アナの定義なのだとしたら、ちょっと私は喜べない。見た目だけで評価されていたとしても、そことのギャップを埋めて中身も追いつこうと、陰で結構アナウンサーたちは努力をしている。それが伝わっていなかったら残念だが、伝えるまで頑張るしかないという感じ」と話す。

また、脊山さんは「覆面で採用試験をしているわけではないので、他の職業だって見た目は切り離せないと思う。ただ、アナウンサーが見た目だけで採用されていると思っている人がもしいるとしたら、それは絶対違う。かわいいモデルさんならアナウンサー試験に必ず受かるというわけではないし、1分間での表現力など、トータルで評価されていること。私が採用されたときも、有名なアイドルがいっぱいいたし、良い大学のモデルさんでもいっぱいいる。だから自分たちのことを卑下する必要もない」と訴える。

「私が朝の番組を担当していた頃は、めちゃくちゃ下手くそだった。もちろん良くないことだが、それでも全力でやっている様子が気になっちゃって見ているという方もいたようで、実はその3年間、その時間の視聴率はフジテレビを抜いて1位だった。胸が大きいということで注目されたことは古瀬さんにとって不本意だったかもしれないが、そこを入り口に古瀬さんのインテリジェンスや雰囲気とかに惹かれていく人もいたと思う。最初のきっかけが違っても、そうやって見てくれる人が増えれば、情報として伝わってくる。逆に言えば、そういう"とっかかり"のない人はチャンネルを変えられてしまうかもしれない」。

脊山さんと宮瀬さんの担当する『モーニング CROSS』(TOKYO MX)にも出演している元経産官僚の宇佐美典也氏は「"女子アナ"と言われる世代を過ぎてから味が出て面白くなると思うし、アナウンサーが変わるだけでこんなに番組の雰囲気が変わるんだと思っていた」と話す。

宮瀬さんは「番組の全体的なバランサーではあると思うし、安藤優子さんみたいにメインキャスターになった時は、バシッと発信するポジションになる。アナウンサーによって番組の空気感が変わるのであれば、それが個性、タレント性なのかもしれないし、それをとっかかりに見てもらえるのだとしたら、アナウンサーをやっていて良かったなと思う」、古瀬さんは「女性アナウンサーには、"おかみさん"みたいな部分があると思っている」とコメント。

小川アナは「木材をつなぐ"かすがい"だ、という感覚で仕事を捉えてきた。情報と見ている方だけではなく、制作サイドと出演者、取材した当事者と出演者、出演者と出演者と、色々なものをつないでいく役割だと思う。それが自分というフィルターを通すことで、伝わってくるものも変わる可能性のある存在なのかなっていう気はしている」と話していた。