25日に行われた夏の全国高校野球選手権大会の岩手大会決勝でエース・佐々木朗希投手を登板させずに敗退した大船渡高校。この采配は佐々木投手のケガを懸念した監督によるものだったが、日刊スポーツによると、TBS『サンデーモーニング』に出演した野球評論家の張本勲氏が批判したことに対し、MLBシカゴ・カブスのダルビッシュ有投手が苦言を呈するなど、大きな論争を巻き起こしている。

高校野球ファンたちに聞いてみると、「彼の目標が"皆で甲子園"だということなので、本人としたら悔しいのかなと」(50代)、「甲子園で見たかった」(61歳)、「監督の勇気ある決断だったと思う」(70歳)、「英断だったと思う」(31歳)、「外から見たら分からない会話を監督と本人も絶対にしていると思うので、俺らがどうこうという話ではないかなと」(22歳)、「無理を重ねて選手生命を短くするというのが問題なので。やっぱり無理をさせない程度に育てていくというのも大事な方針だなと」(67歳)と、意見は割れているようだ。

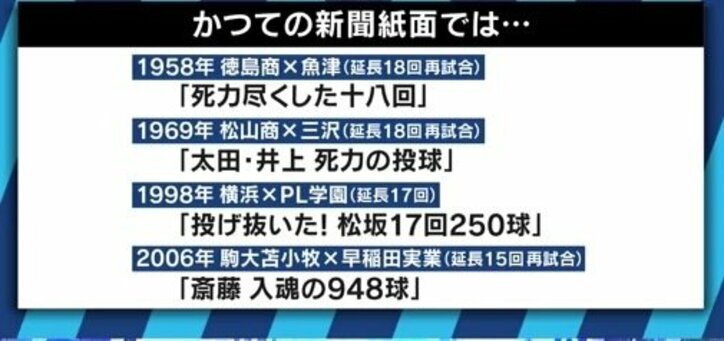

夏の甲子園だけで見ても、1998年の松坂大輔投手(横浜)が6試合で767球、2006年の田中将大投手(駒大苫小牧)が6試合で658球、同年に斎藤佑樹投手(早稲田実)が7試合で948球を投球。また、昨年は吉田輝星投手(金足農業)が6試合で881球を投げた。

30日放送のAbemaTV『AbemaPrime』に出演した江戸川大学教授の小林至氏は、まず、投げ過ぎの問題について「投球数の問題は、野球界ではずっと議論がなされてきた。投げ方やスピードによっても違ってくるが、"一生で投げられる球数は決まっている、"という考え方が主流になってきている。プロ野球に行ってキャリアを積み上げていくことを考えた場合、高校生にこれだけの球数を投げさせるのは行き過ぎかもしれない。プロ野球界ではピッチャーは消耗品だという共通認識があって、特にアメリカでは若い時に速球派の中継ぎとして投げ過ぎたピッチャーは早く壊れて、選手としての寿命が短くなる可能性が高いと考えられている。ニューヨーク・ヤンキースのブライアン・キャッシュマンというGMが田中将大選手を獲ったが、彼は克明に球数データを持っていた。大リーグでは選手は投資の対象なので、何年後かにはもしかすると手術を受ける可能性があり、どのくらいのライフタイムバリューがあるかと予測しているということだ。一方で、ここで野球人生が終わってもいいという考え方もあるし、特に変化球のコントロールを身につけるためにはマウンドだけではなく、キャッチボールも含め投げるしかない」と説明する。

■「空気が変われば高校野球も変わる」

一方、シニアリーグでの野球経験を持ち、数年前からは地域の少年野球の指導を行っているリディラバ代表の安部敏樹氏は「科学的とも思えない指導方法や怒鳴りつけたりすることに対し、任せていられないと感じていた保護者もいたし、"野球のための兵隊"を生むようなものではなく、自分で考え、スポーツが好きになるようなものにしてほしいという保護者もいた。指導をしていて背景にあると感じるのは、サッカーとの違いだ。サッカーの場合、協会を頂点にピラミッド構造があり、指導のためのライセンスや方針が統一され、議論が全体に浸透していくようになっている。それが野球の場合、プロ、高校、中学と組織もバラバラで、議論があったとしても野球界全体としての統一見解や方針にはなりにくい」と指摘。その上で、「高校野球の負担を減らすためには、全国大会は一つにして予選は週一に、くらいの改革が必要ではないか」と提案。

また、エッセイストの小島慶子氏も「かつては"スポ根"と言うか、どんなに理不尽なことがあっても耐え抜くのが美徳だ、というのが慣れ親しんだストーリーだったし、報じ方も"死闘"というようなステレオタイプなものばかりだった。しかし、特に去年の日大アメフト部の件以降、そういうストーリーには乗れないと考える人が増えてきたと思う。スポーツを愛しているからこそ、ただでさえ熱中症が多発する最近の夏場に10代の子たちが苦しい思いをしているのを見て感動することはできないと。学校の運動会も、危険なことはやめましょうという流れになってきている。涼しい夜間にやれば皆が楽なのになぜやらないのか」と主張した。

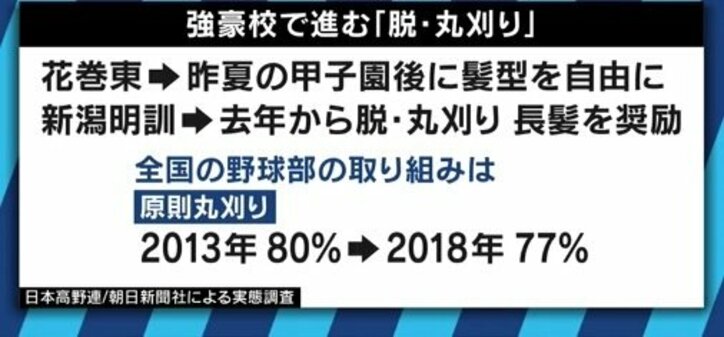

小林氏は「本家のアメリカでも独占的な統括団体はないが、それでも大リーグとアマチュアの野球の協会が一緒になり"ピッチスマート"という投球数のガイドラインを決め、全米の高校が守るようになった。そういった動きは必ず日本にも伝播してくるし、少しずつ良くなっていくと思う。一気呵成には行かないが、高校野球界も変わろうとしている部分もたくさんある。肩・肘を守るための委員会も作ったし、休養日も1日加えたりしている。ライセンス制度についても野球界で議論してきている。ただ、その議論にも入った私としては実現できていないことを恥ずかしくも思うが…」と話す。

実際、高野連は「1958年・延長規定なしを延長18回まで」「2000年・延長18回を15回に」「2018年・タイブレーク導入。12回まで同点の場合、13回からは無死1、2塁でスタート。ピッチャーの投球回数は15回が限度」「2020年・大会内の球数制限を導入する方針」と、基準の変更も実施してきた。

小林氏は「私を含め、誰だって高校球児が苦しむ姿を見たいわけではない。しかし、これほど成功したビジネスモデルから脱却するのは難しい。これを大きく変えてしまうことで、野球人気が離れてしまうのではないかという恐怖が関係者の心のどこかにあると思う。ただ、 我々日本人は空気が変わればパッと変わる。今は以前のような高校野球がいいという人もいるが、"これはダメだよね"という空気になれば、あれだけ子どもの教育にいいと言われていた組体操が無くなったように変わると思う」。

■「7イニング制」という解決策も?四国独立リーグの事例は

四国の独立リーグ、四国アイランドリーグでも話を聞いた。

かつて巨人や中日などで投手として活躍した愛媛マンダリンパイレーツの河原純一監督は「僕は高校生の時、6回戦終わった時点で50イニング投げていた。投球数も2週間くらいの間に800球くらいいっていたのではないか。それでも当時は少々痛かろうがなんだろうが投げるというような時代だった。もし投球数に制限が設けられちゃったら、ピッチャーが少ない学校は勝てるわけがないし、今の日程では絶対に甲子園に出られないと思う。だから甲子園を目指すことと投球制限の両立はなかなかできないだろう」とコメント、甲子園の優勝投手で、日本ハムで活躍した正田樹投手は「まだ投げられるのに代わらないといけなくなることが想像つく。不完全燃焼で終わってしまうこともあるのではないか」と話す。

しかし、ドミニカ共和国やオランダなど世界数か国のプレー経験を持つヘイドーン選手は、日本の高校生が延長になれば1試合で200球近く投げることもあることを知り「オーマイガッ!何てことだ。多過ぎる。アメリカでもドミニカ共和国でも絶対にない。投げ過ぎだ」と驚いた。彼にとっては、高校生のエースがたった1人で投げ抜く姿が信じられないようだ。

そんな中、四国アイランドリーグでは今シーズンから新たな取り組みが始まっている。それが夏季の熱中症対策として、一部の試合を7イニング制にし、試合途中に一斉給水タイムを設けるなど選手や観客たちの体調に配慮するというものだ。

これにより試合時間は平均で30分短くなったといい、古参ファンからは「短いんかなぁ…短い」「あまり感心せんの。面白くない」「やっぱり最後の8、9回で逆転したりね。ドラマがね」「ファンとしては寂しい」という苦言が聞かれた一方、試合後には「7回で良かった。暑い。(球場に連れてきた)この子どもらがもうもたん」と運営者に声をかけるファンの姿や、反対だったというファンからも「楽しめたのは楽しめた」「思っていたより長かった。満足した」「7回でも十分に楽しめる試合にはなったかなって」との声もあった。

リーグ運営者である坂口裕昭・四国アイランドリーグplus理事長は「現時点では反対の方が多いのではないかと認識している。ただ当たり前だった何かを変えていく時には必ず議論が巻き起こるものだし、ある程度のハレーションが起きるようなことも必要なんじゃないかなと思う」と語る。

小林氏は「世界野球ソフトボール連盟が来年以降にやる国際大会はほとんど7イニングにした。大リーグも同様のことを言っている。将来、日本の野球界全体もその方向に変わるかもしれない」と話していた。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)