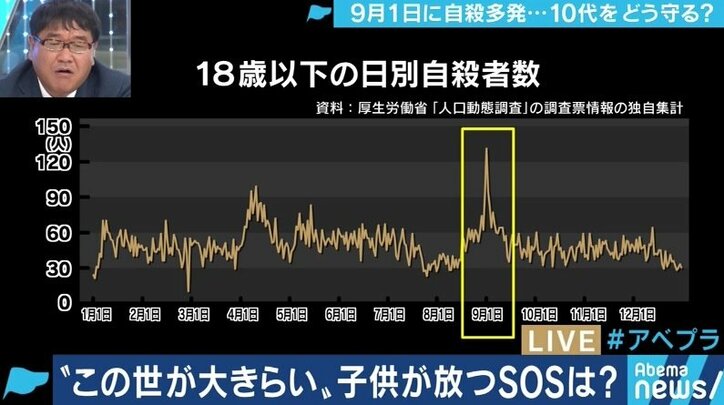

夏休みも残りわずか。しかし1年のうち、新学期が始まる9月1日こそ、最も多くの自殺者が出てしまう日なのだ。

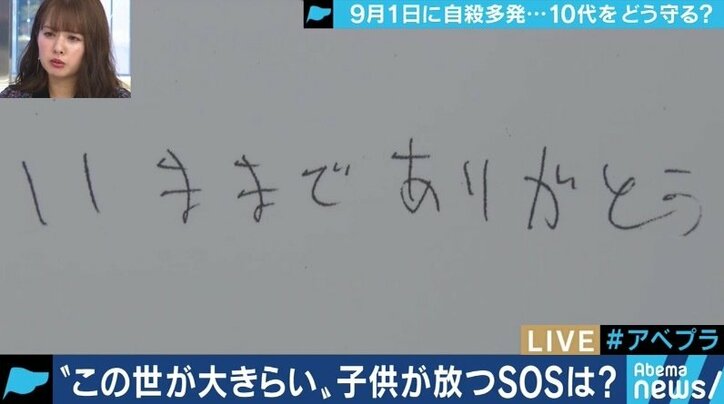

そこで「苦しんでいるのは自分だけではない」「自殺することで苦しむ家族がいる」「学校に行かなくても他に道はある」と感じてほしいと開かれた開催されているのが、『「心と体を傷つけられて亡くなった天国の子供たちのメッセージ」展』(東京・港区の東京都人権プラザ)だ。展示には、自ら命を絶った子どもたちの写真や、生前最後に投げかけたメッセージが並ぶ。遺された遺書には、「両親、他のともだちもゴメン」「いままでありがとう」(13歳で亡くなった安達雄大さん)、「ねぇ、この気持ちわかる?組中からさけられてさ、悪口いわれてさ、あなただったら生きて行ける?私もう、その自信ない。私は、この世が大きらいだったよ」(同じく13歳で亡くなった岩脇寛子さん)といった言葉が綴られている。

訪れた高校生からは、「学校だるいなとか部活きついなとか思っていたけど、亡くなっちゃった子の分まで自分が勉強とかして夢とか目標を追いかけられたらいいなって思った」といった声が聞かれた。

子どもたちはいつ、どこで、どのようにSOSサインを出しているのだろうか。そして、周りの人間はSOSをどう受け止めなければいけないのか。新学期を前に10代の自殺を防ぐ道について考える。

■「判断が少しでも遅ければ、一歩間違えていれば…。」

埼玉県に住む11歳の佐藤ひろきくん(仮名)は、小学5年の秋から不登校になり、自殺を考えたこともあった。「生きていることが辛い。こんなに辛いならもう死にたい、もういなくなっちゃってもいいみたいなことも考えた」。始まりは3年生の頃のこと。勉強や運動など、クラスメイトができることが上手くできなかった時に教師にかけられる言葉に圧力を感じるようになった。「自分では真面目にやっているつもりだったが、できないと"なんでできないの?"みたいに問い詰められたりすることがあった」。

当時、クラスには児童が8人しかいなかったため、いじめっ子が気にくわないことがある度に、仲間外れにされた。しかし「色んな人が頑張っているので、僕も頑張らなきゃ」と、両親にさえも気持ちを打ち明けられなかったという。それどころか、佐藤くんが出していたSOSサインに気づけなかった母親と衝突、裸足で飛び出してしまうこともあり、学校だけでなく、家でも心の拠り所を失うのではないかと感じていたという。

母親は当時について「朝から"行きたくない"と吐いてしまって。病気でもなんでもないので、学校の方に連れて行ってもらったこともあった。私の中でも、皆と一緒にできなきゃダメというのがあった。本人が爆発してしまって、そこでやっと気づいた。"もう死にたい"と言って大きな道路に歩き出したりとか、ベランダから死のうとしたりとか。ああ、もうダメだ、この子を学校に行かせられないと思って、次の日に学校を辞めさせた」。

現在は不登校などの児童を受け入れるフリースクールに通い、前向きに学校生活を送れているという佐藤くん。しかし、判断が少しでも遅ければ、一歩間違えていれば…。本来の子どもの姿ではないとは感じていても、それが深刻なSOSだとは気づきにくい現実があるのだ。実際、佐藤君の例だけでなく、小学生の自殺の最も多い要因は"家庭問題"だという結果も出ているという。

■親が地元を離れることを提案してくれたことが転機に

教育研究者の山崎聡一郎さんは小学5年の2学期から、悪口や暴力などのいじめを受けた。6年に進級した際にいじめっ子とはクラスが離れたものの、卒業まで標的であり続けたという。「家族や先生と話をする場を設定してもらう機会も無くはなかった。"実は僕いじめを受けているんだ"と告白する姿を想像する人もいるが、自分から言い出したことはなかった」。

いつしか"自殺"について考えるようになったという山崎さん。建物の3階以上にいる時には「ここから飛び降りれば…」いう考えが頭をよぎっては思いとどまり、首に紐を回して周囲に止められる経験もした。「いつの間にか、"死んだら楽になるかな"と考えるようになっていた。学校や駅のホームなど、"なんか死ねそうだな"みたいなものが手近にある時、"ふと"、という感じ。自分でも、なんで踏み止まったのかは分からない」

いじめがエスカレートしてからも自分から周りに相談することはなかったが、両親は中学受験を薦め、地元を離れることを提案してくれたことなどから、少しずつ心境の変化が訪れたという。「親は普段のちょっとしたコミュニケーションやニュアンスの変化から読みとったんだと思う」。

山崎氏は今月、自身の経験をもとに"いじめは犯罪、法律で自分を守る"という観点で、著書『こども六法』を出版した。「犯罪だと思った時には警察に行く、あるいは弁護士の先生に相談する、その他にもカウンセラーの人など色々助けてくれる大人がいる。そういう意味で、助けを求める先のオプションを増やしてあげようというのが、この本を通して伝えたかったこと。結局、今もいじめの研究をしているという意味では、乗り越えたかと言われると乗り越えていない」。

■臨床心理士「大人の感覚に合わせず、余裕を作って向き合う機会を」

臨床心理士の明星大学の藤井靖准教授は「山崎さんのケースにしても、本人としてはやれることは全部やっているという状態だったと思う。お父さんやお母さんのことを悪く言うつもりはないが、いじめが続いてきたというのは、完全に大人の責任だと思う。担任の先生、学年の先生、管理職が見逃していたことも明らかだ。いくら集団を相手にして忙しいといっても、これだけ追い詰められている子どもに気づくことができなかったというのは、学校の問題としか言いようがない」と指摘する。

「一方、子どもの心理状態としては、なんとか逃れたいという気持ちから、"もう死ぬしかない"と視野狭窄になっている部分がある。子どもにとって、唯一の社会は学校だ。そこで自己を発揮したり、もしかしたらいじめっ子とでも上手くやれるんじゃないかという期待感もある。そして学校現場にもある種の性善説みたいなものがあり、いじめを把握しても、"なんとかうまくやらせたい"、"どこかでやれるかもしれない"と期待してしまう。そこで両者が悪い意味ではまってしまい、いじめが顕在化されなかったり、問題視されなかったり、ということがある」。

その上で藤井氏は「自殺願望のある子に対応する時に必要なことは3つある。時間をかけること、しっかり共感すること、具体案を提示することだ。学校も家族も、とにかく学校には行かなきゃいけない、早く来い、など、子どもを大人の時間に合わせて、早く解決しようとしてしまう。しかし、人の心はそんなに簡単に解決できない。加えて、病院に行っても何も悪いところはないとなると、"気合いの問題でしょ""頑張りなさい"という感じになってしまう。共感することなく、問題解決にならないような事を提示してしまいがちだ。やはりいっぱいいっぱいになっているときには、何を聞いてもサインなんて出てきようがない。まずは"ちょっと体調も悪いし、感情も落ち着かないようだから、今日は1日休んでみよう"と余裕を持って、おいしいものを食べに行ったり、好きなことをさせてみたりして、少し話ができる状態にしていく。大人の側が"わからない"と言ってしまうと、やれることが少なくなってしまうので、まずはそこと向き合いたい」と話した。

■夏野剛氏「同調圧力の強い日本社会。学校現場に別の選択肢を」

女優の春名風花はTwitterで「毎年この時期になると“無理して学校に行かなくて良いんだよ”というツイートがタイムラインに溢れます。一見優しい言葉に見えますし、緊急対応としても間違いではありません。でも、“学校に行かなくてもいいんだよ”と言うメッセージは、本来、いじめている側にかけるべき言葉です」とツイート、大きな反響を呼んだ。

モデルのトラウデン直美は「日本の学校は、個性、個性という割には同調圧力があることを覆い隠している気がする。良いことも悪いことも、ちゃんと見てほしいと思う」と話す。

慶應義塾大学の夏野剛特別招聘教授は「発達段階は人によって違うのにもかかわらず、この学年ではこれができないといけないというのが定まっているし、逆に出来すぎてもいけないという、同一性の圧力が学校現場にはあって、そこに自分たちと違うだけでいじめるという、日本人のクソみたいな感情があると思う。だから僕は学校からいじめを無くすことは不可能だと思っている。問題は、別の選択肢をどう用意するかだ。僕たちが始めた通信制の高校『N高』には、3年間で1万人の生徒が来た。多くがいじめ経験者だが、中には優秀過ぎていじめられたという子もいる。確かにどこでも同じ教育を受けられるということが日本の競争力になったことは否定できない。しかし飛び級も認められず、帰国子女が一から英語を学習させられ、卓球の世界選手権に出ている子が他の子と同じ体育の授業を受けなければならない、ということではなく、やはり別の選択肢を用意してあげることが必要だと思う」と訴えた。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)