5日午前、横浜市神奈川区の京浜急行・神奈川新町駅近くの踏切で、8両編成の快特電車がトラックと衝突する事故が起こった。トラックを運転していた本橋道雄さん(67)が死亡し、34人がけがを負った。

本橋さんが運転していたのは大型の13tトラックで、線路脇の細い道から出る際に立ち往生していたことがわかった。左折しようとしたものの道幅が足りず、踏切側に右折しようとしたところ遮断器が下降。約1分10秒後に遮断器が上がり右折を試みるも、約30秒後に再び遮断器が下がり始めたため、前後進を繰り返し断念する。この約50秒後、遮断器が開き40秒ほどをかけて踏切に侵入したが曲がりきれず、トラックの前方が踏切内に侵入した状態に。ここで遮断器が下がり始め、荷台にぶつかった遮断器を通り抜ける形でトラックが踏切内に侵入して数秒後、電車が荷台部分に衝突した。

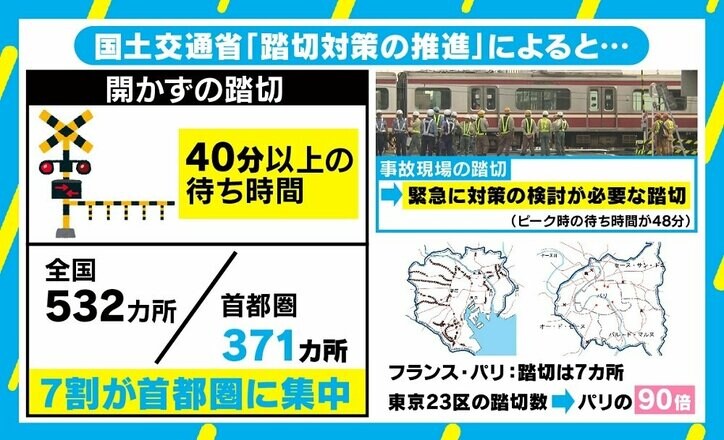

事故現場となった踏切は、いわゆる「開かずの踏切」と呼ばれる場所。国土交通省「踏切対策の推進」によると、40分以上の待ち時間のある踏切が「開かずの踏切」だが、事故現場となった踏切のピーク時の待ち時間は48分で、「緊急に対策の検討が必要な踏切」とされていた。

一方、踏切事故は1997年の498件から2017年は237件と20年で半減している(2018年、交通安全白書)。踏切内に障害物検知装置や非常停止ボタンの設置、踏切の立体交差化、踏切の作動時間や電車のスピードダウンなどの対策が奏功した形だ。しかし、踏切の立体交差化には大きな費用がかかるほか、電車のスピードダウンなどで開かずの踏切や混雑率が悪化する懸念もある。

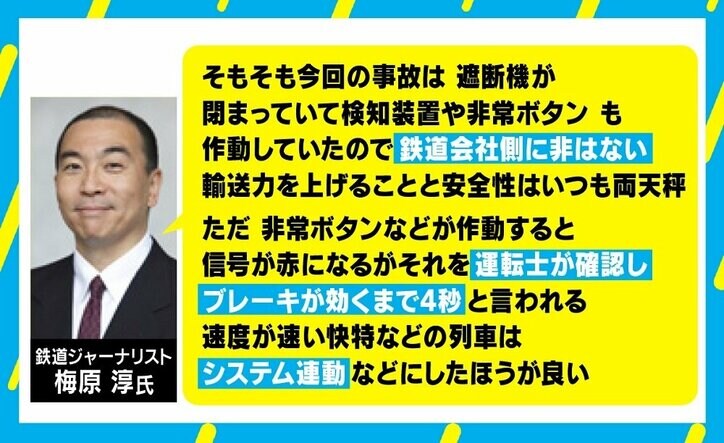

今回の事故について、鉄道ジャーナリストの梅原淳氏は「そもそも今回の事故は、遮断器が閉まっていて検知装置や非常ボタンも作動していたので、鉄道会社側に非はないと思われる」と見解。また、「輸送力を上げることと安全性はいつも両天秤にかけられる」と指摘する。

今回の事故では、踏切に障害物を感知する装置があり非常停止ボタンも押されていた。梅原氏はそれでは間に合わない場合もあるとし、「非常ボタンなどが作動すると信号が赤になるが、それを運転士が確認してブレーキが効くまでに4秒かかると言われる。(一部の他の私鉄各線のように)速度が速い快特などの列車はシステム連動などにしたほうがいい」と述べた。

(AbemaTV/『けやきヒルズ』より)