紺碧の海に囲まれた沖縄。緑深き森を抜けると、そこには“ガマ”と呼ばれる洞窟がある。「顔や、真正面や。完全な人間の顔や」「軍靴」。ガマから掘り出されたのは日本兵の遺品や遺骨だ。それらを収集し、遺族のもとへ届ける。「僕やったらここで倒れたくない。僕やったら自分の墓に入りたい」とガマを見つめるのが、南埜安男さん(55)だ。今なお沖縄戦を掘り続ける、1人の男性を追った。

■自宅マンションを売ったお金などを切り崩し…

今から75年前の太平洋戦争末期、アメリカ軍が上陸し、沖縄戦が始まった。およそ20万人が犠牲になったと言われているが、今でも2849柱(未収集骨数・2019年3月時点沖縄県調べ)が眠っているとされる。

5年前から遺骨の収集をしている南埜さん、この日は激戦地だった沖縄本島の糸満市で30度を超える暑さの中、鬱蒼とした森をわけいって進んでいく。たどりついたのは、旧日本陸軍の司令部があった地下壕だ。「司令部壕で豪華に作りすぎたので落盤がひどいです」と言うと、ロープを使いながら地下壕へと降りていく。中に入ると、迷路のような空間が広がっていた。

「この壕の特徴は琉球石灰岩の天井に、クチャっていってね、泥なんですよ。乾きすぎるとぽろっと落ちてくるし、水を与えるとこういう粘土質になってしまって歩けない」。

アメリカ軍の砲撃で、天井は崩れ落ちている。ヘッドライトを頼りに、1人で積もった土砂をかきわける。「ただただこの作業。油断したらケガするからね」と言いながら遺骨や遺品がないか、掘り進めていく。すると、土砂の中になにやら手応えが。「軍靴。革靴のこと。これが銃弾」。75年たった今でも遺留品は出てくるのだ。

南埜さんはなぜ遺骨収集に興味を持ったのか。大阪・堺市出身の南埜さんは、幼少期から戦争の歴史に興味があり、大阪ミナミで傷を負った元軍人を見た光景が、目に焼き付いていた。「子ども心に怖かったですよ。立ってる人もいますけど、立てない(人も)、どうやって生きているのかなと」。

成人し、観光で毎年訪れるようになった沖縄で、飲み屋で偶然、こんな話を耳にした。「工事現場で、沖縄戦の遺骨が出てきたが、そのままビルを建ててしまった」。遺骨収集は終わっていると思っていた当時の南埜さんにとってはショッキングな話だった。「それを知らずにもう10年近く“ああ沖縄だ~太陽だ~海だ~”って走り回ってる自分は何やってるのかなと」。そこで南埜さんは49歳で大手運送会社を退職し、大阪から沖縄に移住した。自宅マンションを売ったお金などを切り崩しながら、ボランティアで掘り起こしを続けてきた。

5年間で24柱の遺骨を見つけたが、身元の特定には至っていない。そうした中、力を入れているのが、遺品の返還だ。「これは砥石です。めちゃめちゃ珍しいんですよ。山口となっているんですよ」。自宅には遺品が所狭しと並んでいる。先の欠けたプラスチック製の三角定規には「小西幸一」の名前が、飯ごうの蓋には、中島という名字が刻まれている。これまでに名前が入った遺品・数十点を掘り出し、10点以上を遺族へ返してきた。「わたしが持っておくべきもんじゃないので、墓や仏壇にかえっていただくのが一番いいと思います」

そんな南埜さんには、影響を強く受けた人がいる。国吉勇さん(80)だ。沖縄戦で家族を亡くし、戦後60年にわたり各地のガマや壕で遺骨を収集、およそ3800柱の遺骨や、10万点以上の遺品を掘り出してきた。自宅の資料館には、メガネや時計などおびただしい数の遺品が保管されている。

しかし高齢のため、4年前に現場から退いている。遺骨や遺品の収集は、数少ない有志に委ねられているのが現実だ。「南埜さんみたいな人がおったらいいけどね、なかなかそういう人はあらわれないんだよね。危険も伴うし」。

■一人娘に届いた、父の唯一の遺品

南埜さんは去年2月、旧日本陸軍司令部があった壕で学校名と名字が刻まれた万年筆を発見した。土がこびりついた、にび色の万年筆。「佐藤」の名字と「北鶴橋」という大阪の地名が刻まれていた。手がかりを探すべく、足を運んだのは平和祈念公園。沖縄戦・すべての戦没者の名前が刻まれた「平和の礎」で名前を探す。

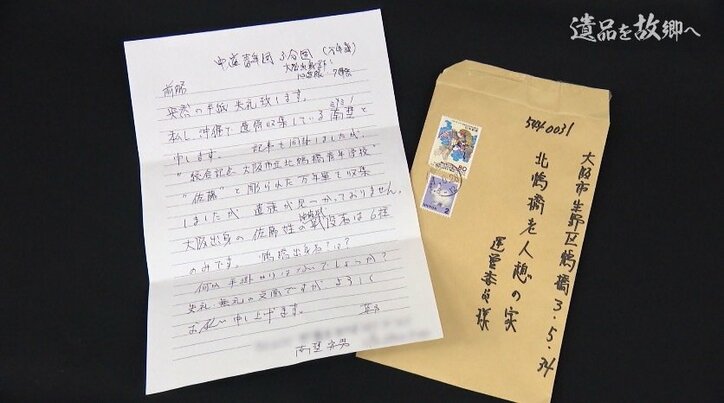

「あ、ここだ。佐藤さんの6柱の名前が記銘されています」。大阪出身の佐藤姓は6人いた。すぐさまメモに記して、電話をかけていく。「申し訳ないです。私、沖縄で遺骨収集している南埜と申します。戦没者のお父様の名前はなんとおっしゃるんですかね…」。遺族会などに情報を求め、地道にあたっていく。さらに万年筆に刻まれた大阪・北鶴橋の自治会宛てに手紙も送った。

大阪・北鶴橋連合振興町会の田中照章会長は「このへんなんですよ。(当時)ここらへんにお住まいだったんです。(遺族に)電話させていただいたら、沖縄で戦死してるんですってよっておっしゃりました」と語る。田中さんは町内を歩きまわり、一人の人物にたどりついた。その名は、佐藤徳次(とくじ)さんだ。

「よろしくお願いします」。徳次さんの一人娘・久子さん(82)に、沖縄を離れられない南埜さんから託された、万年筆が手渡される。「嬉しいですわ。早く万年筆に会いたくて。母がいてたら喜んでいた。なんにもないないとよく言ってましたからね」。

遺骨も遺品もなく、戦後、家に届いたのは1枚の死亡通知書だけだった徳次さん。鉄工職人だった生前の徳次さんについて、久子さんは「優しかったですよ。1人娘ですしね、大事にしてもらいました」と振り返る。久子さんは徳次さんから届いた一枚のハガキを見せてくれた。「おじいさんから届いたハガキです。おそらくこの万年筆で書いてあるかもわからないな」。

その葉書には次のように書かれていた。「久子よ学校へ毎日元気で通っておりますか。父は元気でお砂糖のたくさん取れる沖縄におります」。このハガキが届いた、およそ5カ月後、徳次さんは戦死した。

去年10月、徳次さんの万年筆を受け取った久子さんが沖縄を訪ねてきた。旅の目的は、南埜さんに直接、感謝の気持ちを伝えること。そして、万年筆が見つかった場所を訪ねることだ。久子さんのたっての希望で、南埜さんが壕の近くへと案内していく。

「ここです。ここを30m下がっていくんです。曲がって5mくらいのところから万年筆が出てきた」と南埜さんが説明すると「あんなところから出てきたんだって。考えられへん、すごいな」と久子さんは線香を手向け、お経を唱える。「もう1回会えるもんなら会いたいなと思うくらいで。胸がぎゅっとつまってきてからに、言葉にならんわ…」。父を失った悲しみは消えない。それでも、帰ってきた万年筆は、たった1つの大切な形見となった。

■1100キロ離れた故郷へ戻った2本の印鑑

南埜さんは、なぜ遺品・遺骨収集を続けているのだろうか。改めて尋ねてみた。「自分は変わってるよ。変わってるって自慢じゃないんやけども。5年やってるとね、(壕に)行けへんかったら何か罪悪感が生まれてくるんですよね。強制されてるわけじゃないし、それが損だろうが得だろうが、ただこれは自分のポリシーだし、考え方だし、その考え方を変えるつもりはない」。

去年10月には、新たな遺品を発見した。「この岩が落ちてしまってるんですけど、この下から大腿骨が出てきて、そこの間くらいからハンコが出てきました。忠田、忠臣蔵の忠に、田んぼの田ですね、大変珍しい名前です」。朽ちたケースに「忠田」と刻まれた印鑑を2本発見した。うち1本には、矢が並んだような「印」が刻まれている。

持ち主は誰なのか。まず手がかりを求めたのは、やはり平和祈念公園だ。「ち」で始まる名前を探すべく、専用の端末に入力を続ける。「忠田」に該当する戦没者は、滋賀県と岡山県に2人いたようだ。「両方にお声がけというか、どういう方なのか調べなくちゃいけない。ひと手間ふた手間かかりますよね」。

フェイスブックも重要な情報源だ。関係があると思われるユーザーに手当たり次第、メッセージや写真を送っていくも、該当者は見つからなかった。その後、戦没者名簿から、滋賀県の人物は沖縄戦の前年に東シナ海で亡くなっていたことが判明した。印鑑の持ち主は、岡山県の戦没者だと裏付けることができた。

そして沖縄の壕に74年間も埋もれていた遺品が、1100キロ離れた故郷へ戻る日がやってきた。遺品の返還は、各地域で協力してくれる人に託しており、今回は岡山県新見市遺族会の相談役を務める森前亀さんが協力してくれた。

南埜さんが託したハンコの持ち主は、この家で生まれた忠田武一さんだった。姉と妹はすでに亡くなっているが、姪たちが暮らす故郷へと里帰りできた。

姪の町子さんへと渡される印鑑。「あぁ、小さい印鑑だったんですね。きれいに残ってますね。おじいさん、おばあさん、印鑑が戻ってきました」「きれいな」「本当にな、大切に身に着けて、最後まで身に着けておられたんだと思いますわ」と仏壇に手を合わせる。武一さんが携えていたであろう印鑑に刻まれた印は、忠田家の家紋・並び矢だった。

3人の姉妹と両親を残し、25歳の若さで戦死してしまった武一さんは、誰からも慕われる明るい性格だったという。「祖父母も本当に帰ってくる日をずっと待っておりましたので、『あぁやはり死んだのか』と言って、公報が来たときね。私も小学校4年生だったんですけども、そのことは今でもはっきりと覚えております」。

2020年元旦、年が明けても、いつもと変わらない一日が始まる。「沖縄にまだ骨が残っていることだけを知ってもらいたいんですよ。またフルネームを書いた遺留品があるんですよね。そのことだけを知ってほしいんですよ。戦後75年たって国がやってくれるというとやってくれないので、それなら私がやろうと。それだけなんですよね」日の光が届かない、壕の奥深くで沖縄戦と向き合う南埜さん。今日も、土にまみれながら掘り続けていく。

(朝日放送テレビ制作 テレメンタリー『遺品を故郷へ ~地下壕に眠る生きた証~』より)

この記事の画像一覧