プロレスラーの木村花さんの死去を受け、与野党や業界団体がSNSにおける誹謗中傷の対策に乗り出す中、出演中だった番組『テラスハウス』のあり方そのものが批判を浴びている。

・【映像】「どこまでが本当でどこからがフィクションなのか」リアリティーショーはSNS時代特有の番組形態? テラハ木村花さん死去で考えるテレビ制作の在り方

26日の『ABEMA Prime』では、この「リアリティーショー」という番組形式について、愛知淑徳大学の富樫佳織准教授を交えて考えた。

■SNSによって番組とリアルの境界線が曖昧に

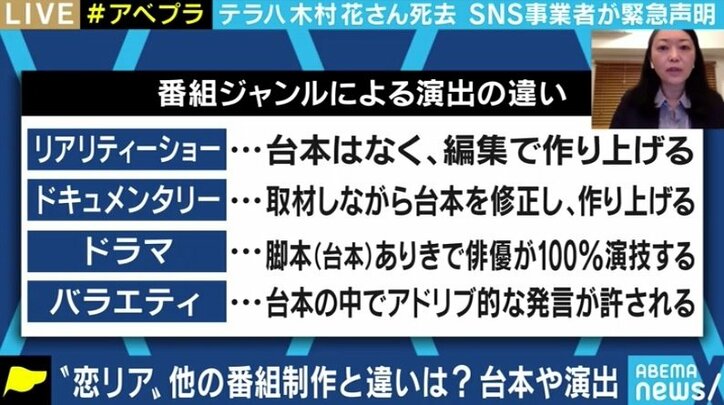

まず、リアリティーショーという形式について、富樫氏は「基本的に出演者サイドにも制作サイドにも台本はなく、とにかくずっと撮影しておいて、パッケージに収めるために編集をしていく。その段階でテーマが決まり、エピソードごとにタイトルが付いていく。一方ドキュメンタリーの場合、最初に構成といわれる流れは作るものの、撮ってから考えよう、撮ってから作ろう、ということはない。まず長期間の下取材をし、過去の新聞記事や書物、データ、そしてインタビュー映像などを入れ、メッセージを伝えるためのストーリーに仕上げていく」と説明する。

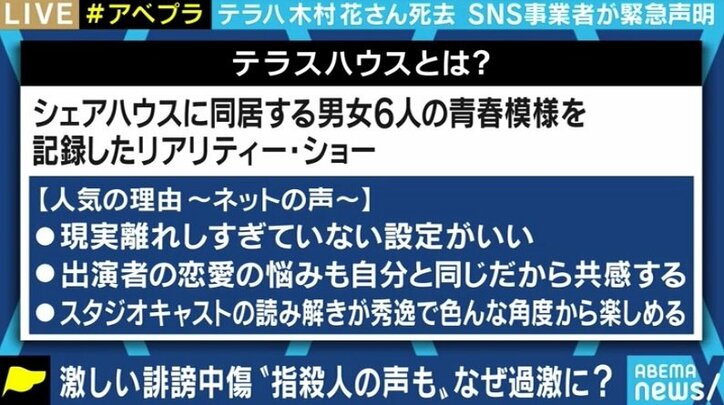

「昔からあったアメリカの『アメリカン・アイドル』や日本の『スター誕生!』のような、新人を発掘していく形のものに加え、スマホやSNSが浸透するにつれて、『サバイバー』のように無人島で勝ち抜いていくようなコンペティション番組、そして何人かが一緒に過ごす恋愛ものが人気を博し、浸透していった」。

「台本」の問題について、お笑い芸人の立場からケンドーコバヤシが「番組によりけりだが、バラエティでも“こういうボケを”みたいなところまで書いてある台本もあって、できすぎるスタッフがいる場合、それがこっちの発想を超えている時すらある」「台本通りに進めようとする出演者もいれば、完全無視みたいな出演者もいる。僕の場合、スタッフと仲良くやっていきたいとは思っているが、台本は読まないようにしている。苦しい言い訳になってしまうが、根がクソ真面目なので(笑)、台本どおりにやろうとした結果、自由な発想ができなくなってしまうというか…」と明かすと、進行の平石直之アナも「制作陣には、出演者に対して“台本を超えるパフォーマンスを見せてくれ”という思いがある」と応じた。

富樫氏は「この番組も事前に打ち合わせをさせていただいたし、“設定”はある。バラエティ番組も台本で一応の流れを作るが、スタッフをいい意味で裏切るところも含め、いかに予定調和を破るかが、笑いを作る上では勝負になってくる。『テラスハウス』においても、みんなで一緒に住むという設定はあるが、その中で揺れ動く感情や、発する言葉はリアルなものだ。リアリティーショーにおいては、そこが一番見たいものだと思うし、そこに視聴者が共感するかどうかががとても大事だ」とした。

一方、ジャーナリストの佐々木俊尚氏は、「設定」とSNSとの関わりについて「日本だけでなくアメリカでもヨーロッパでも増えている、SNS時代特有の不思議な番組形態だ。出演者たちが番組の外であるSNS上にもいるので、作っている側も受け取る側も、どこまでが本当で、どこからフィクションなのかという、プライベートとパブリックの境界線が分からなくなってくる。そして『テラスハウス』について感じたのは、次第に出演者のキャラクターが分かりやすく、強烈になっているということ。やはり地上波で流そうとすると、あまりにリアルで自然だと、逆に面白くないということだろう。ジャンルそのものが流行るようになって、競争相手もどんどん出てくる。そうすると、過激にならざるを得ない。そういう中で、木村さんがより強い悪役のようになってしまったのではないか」と指摘。

リアリティーショーが苦手だという株式会社「ウツワ」代表のハヤカワ五味氏は「一日生活していれば、誰でもちょっと“やらかす”ことがあると思うが、リアリティーショーでは、必然的にそういう部分を切り出して編集することになってしまう。そして、自分としては“普段はこんなはずじゃないのにみたいな”部分を何十回と再生され、それが拡散し、“事実”になっていくことになる。私が見ないのは、その構造自体がキツいと思ってしまうからだ」と話した。

■“スタジオ受け”、ワイプが視聴者に影響も?

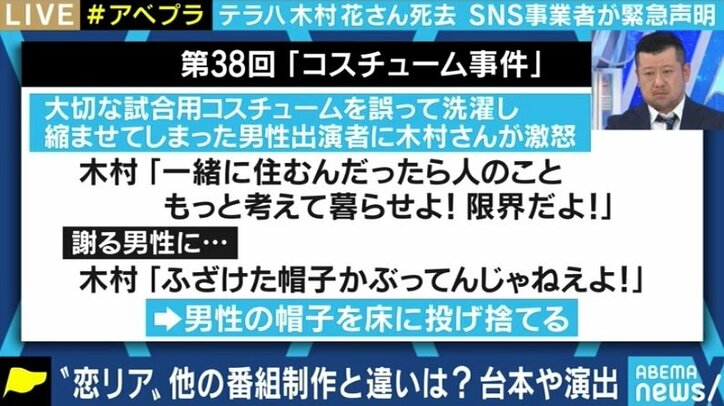

木村さんに誹謗中傷が集中したのは、第38回「コスチューム事件」の後だった。木村さんが大切にしていた試合用コスチュームを誤って洗濯し、縮ませてしまった男性出演者に対し、「一緒に住むんだったら人のこともっと考えて暮らせよ!限界だよ!」と激怒。謝る男性に「ふざけた帽子かぶってんじゃねえよ!」と男性の帽子を奪って床に投げ捨てる、といったシーンだ。

佐々木氏は「これは日本のテレビの特徴でもあるが、VTRを流すだけでいいのに、スタジオ部分を用意していたり、VTRの隅にワイプ(小窓)を出して、スタジオの出演者たちがどういう表情をしているのか見せたりしている。結局、制作側が視聴者に対して“今の場面は笑えばいいんですよ”というような補助線を引いているのだと思う」と分析。

「今回の『テラスハウス』に関してもそうだ。怒った木村さんの様子に共感した視聴者もいれば、“そこまで言わなくてもいいのに”と疑問を抱いた視聴者もいるはずで、本来はそのように色んな見方があってこその“相互作用”だと思う。しかし、スタジオのパートに出演している山里亮太さんたちがツッコミを入れることによって、このキャラクターをどう扱えばいいのか、この場面をどのように見ればいいのか、という“補助線”が作られてしまっているように思う。その結果、木村さんの言動は非難していい言動なんだ、叩いてもいい言動なんだ、という方向に視聴者が流されてしまった可能性もあるのではないか」と推測した。

この点について安部氏は「今回の問題について、マスメディアは“ネットの世界はなんて酷いことを”というような論調で取り上げているが、そもそも素人への誹謗中傷を促す仕組みをマスメディアが作ってしまったという背景もあると思う。一方で、作家の平野啓一郎氏が“分人主義”という言葉で説明していたが、人間には色んな側面があって、場面ごとにキャラクターを演じることはよくあると思う。それはリアルな自分とSNS上の自分でも違うし、SNSごとに違っていることもあると思う。しかし人を非難中傷する時にだけ、その前提を忘れてしまう。そして、いじめには加害者と被害者の他に傍観者がいる。いじめを止めるために重要なのが、この傍観者の態度だ。視聴者にそういうリテラシーを身に付けさせる議論も必要だと思う」と指摘した。

■多様性や、海外からの視点を

富樫氏は「私は問題となったシーンを拝見し、“自分がとても大事にしている物だとしたら、ああいう気持ちになるのは当たり前だよね”と受け止めたが、やはり受け手が人間の素直な感情の動きを汲み取り、共感していくのが本来のリアリティーショーのあり方なのではないかと考える。そこがあまりに“番組化”してしまった結果、“こういうキャラだから、やっぱりこういうことをするんだね”という受け取り方をするようになってしまっていると思う」とした上で、次のように話した。

「スタジオでワイワイ話をするというテレビ番組の構図は、実はかつての“お茶の間”をイメージしている。家族が集まってテレビを見る、ということがなくなってからも、“テレビって、こうやってみんなでああだこうだ言いながら見ていたよね”という番組の作り方を私もしていた。考えてみると、本当にお茶の間に年代の違う家族が集まってテレビを見ていた時代は、ちょっとしたツッコミに対して“そういうことは言っちゃダメだよ”“そういう見方をしちゃダメだよ”というような会話もあったんだと思う。それが個室にテレビという時代になり、PC、スマホの時代になると、やはり自分の感情にしか向き合えなくなる。そして、その感情を発言する場がSNSになっている。すごく難しい問題だが、例えば今回のシーンでいえば、“出演者の方々にも色んな受け止めがあったよ”というような伝え方もできたのではないか。人種も多様なアメリカなどのリアリティーショーでは、多様性について編集で入れるような作りになっている。作り手としては、そういう考え方も必要ではないか」。

佐々木氏は海外の視聴者という観点から、「日本の作品ではあるが、Netflixを通して世界中で見られている人気コンテンツでもある。アメリカのテラスハウスの出演者と違って、日本の出演者たちが静かで真面目だという点が、特にアメリカのミレニアルズやその下の世代にとっては共感を持って受け止められているという分析もあるようだ。そう考えると、とにかく目先の視聴率を稼がなくてはいけないから派手にしなきゃいけないという地上波の力学に囚われすぎず、日本のリアリティー番組はこうなんだ、というあり方を再構築することも必要かもしれない」と話していた。(ABEMA/『ABEMA Prime』より)