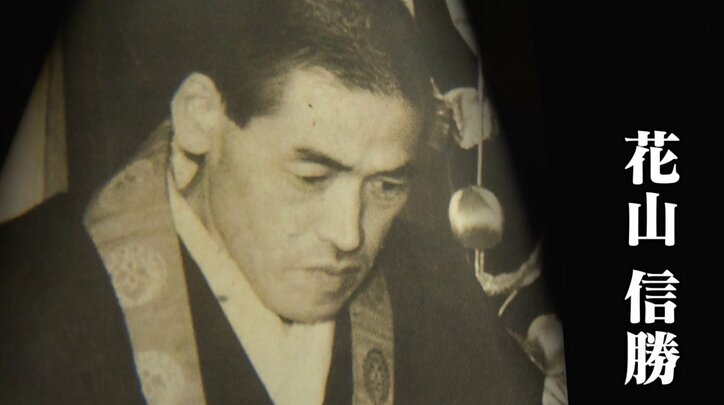

東京・池袋にあった、戦争責任を問われた、いわゆる“戦犯”の収容施設「巣鴨プリズン」。ここで「A級戦犯」として処刑された東條英機元首相ら7人を見送ったのが、僧侶の花山信勝(はなやま・しんしょう)だ。

【映像】巣鴨プリズンの教誨師が語り残した、刑場へ向かうA級戦犯たち

花山はなぜ、宗教家の立場から死刑囚などに接する「教誨師」になろうと考えたのだろうか。(テレビ朝日制作 テレメンタリー『僧と戦犯』より)

■「南無阿弥陀仏…」テープに残されていた、処刑直前の様子

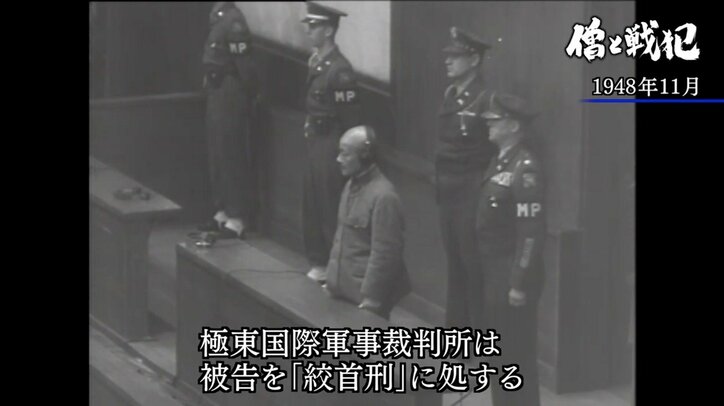

終戦後の1946年、連合国側は戦争を指揮した政治家や軍人を「平和に対する罪」で訴追した。いわゆる“A級戦犯”だ。そして1948年にかけて開かれた極東国際軍事裁判(通称・東京裁判)で、太平洋戦争開戦時の総理大臣だった東條ら7人に絞首刑が言い渡された。

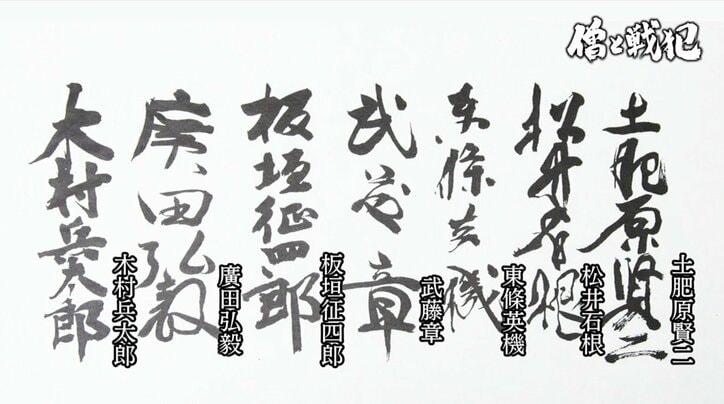

彼らの刑の執行までの間に「精神的な救済」を与える。それが「教誨師」である花山の役割だった。「絶筆」となった署名も、花山の提案で書かれたものだ。

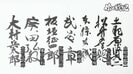

「A級戦犯の最期について話してほしい」。東條らの処刑後、花山の元には全国から講演の依頼が相次いだ。訪れた形跡は全国各地にあり、山口県山陽小野田市の報恩寺には「真実と平和 花山信勝」という署名、そして「和」「信勝」と書かれた旧紙幣が残されている。

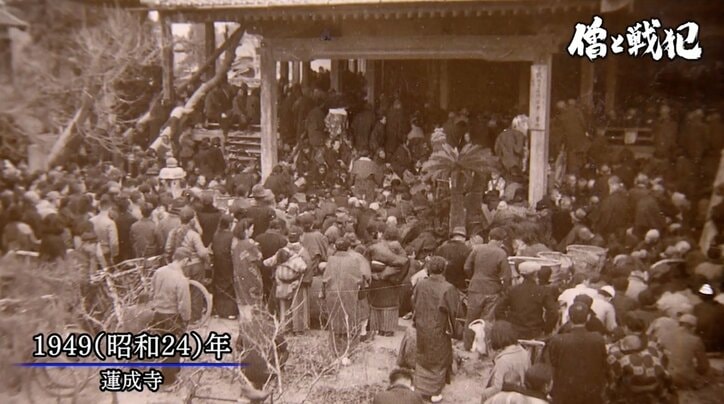

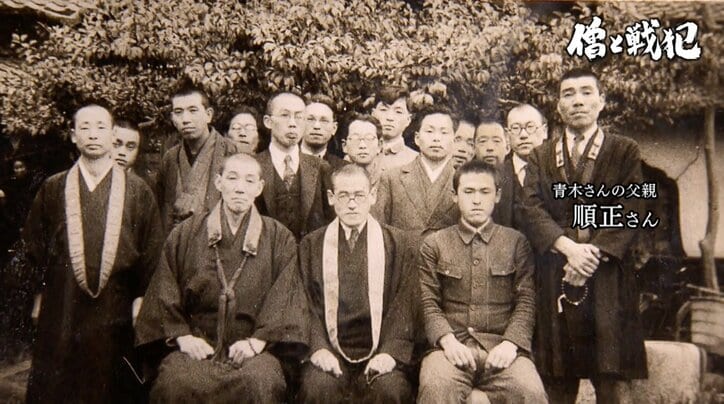

愛知県碧南市にある蓮成寺の住職・青木馨さんは、父・順正さんの依頼で花山が講演に来ていたことを覚えている。「昭和24年3月にみえた時の写真が残っているんですけども、庭に人がいっぱいで」。

講演のテーマは、「平和」だった。「仏教という教え自体、平和というところに基本があるので。戦争によって家族が失われた人もいっぱいたんですよね。その戦争の指導者が最後、どのように処刑されていったのか、そういう話も織り交ぜられるので、非常に聞き応えがあって、たくさんの人が来ていたということでしょうね」。

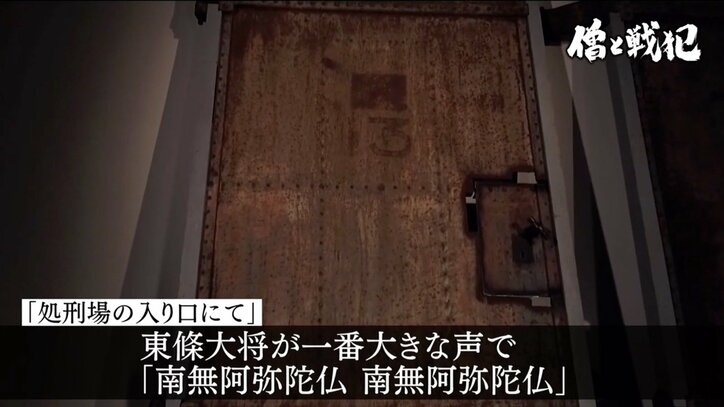

法務省が所有する一枚の木の板。巣鴨プリズンの「13号扉」だ。この扉の向こうにあった処刑場へ向かう東條らの様子について、花山はテープに語り残していた。

「東條さんは、自分の前に立っておられた松井(石根)大将に“松井さん、松井さん”と言われました。そこで松井大将が音頭を取られて、土肥原(賢二)さんも武藤(章)さんも一緒に、みんなで“万歳”を唱えられたのです。“天皇陛下万歳”を三唱されました。さらに“大日本帝国万歳”を三唱されました」(処刑直前の様子)。

「いよいよ時間がきて、入り口の鉄の扉がギィーと開きました。私が初めに小声で“なんまんだぶつ(南無阿弥陀仏)、なんまんだぶつ”と申したところ、東條大将が一番大きな声で“なんまんだぶ、なんまんだぶ”、他の皆も“なんまんだぶ”と唱えながら、一歩一歩、絞首刑を受ける場所まで続いたのです。(そして私は)1町(約109m)ばかり中庭を歩いて戻る途中で、“ガターン”という音を聞いたのです」。1948年12月23日午前0時1分、死刑が執行された瞬間だ。

戦後70年を機にテープを聴き直した青木さんは、その価値に改めて気づかされたという。「この人(戦犯)たちがどんな状況に置かれていたか、ということが分かりますよね。そして、どんな言葉を残しながら刑に服していったかということも、ありがたいことによく分かるわけですよね。これは宗教家の功績として、ものすごい大きいものがあると私は見ています」。

■「曽祖父は花山さんに救われたところはあると思います」

そんな青木さんの寺を、ある人物が訪れた。東條のひ孫の東條英利さん(48)。曾祖父の人物像に迫ろうと、ゆかりのある土地を巡っている。蓮成寺を訪れたのは、花山のテープから東條の死の直前の様子を知るためだ。

「万歳を唱えられた後、両手を下げて。縛られて、錠がかかって。両側のアメリカ兵は背が高い。この下士たちを見上げて、“ああ、ご苦労さん。長い間、ありがとう”と、この言葉です。これは普通は言おうと思っても、言えないはずです」。

花山の肉声を聴き、「曾祖父が亡くなる間際に、どういう思いを感じたかということを、自分の中に一つの知識として取り込んで、考えていくという。また勉強していかなきゃいけないかなと思います」と英利さん。

太平洋戦争開戦時の演説で「一億国民が一切を挙げて、国に報い国に殉ずるの時は今であります」と述べていた東條。また、東條が通達した軍人のあり方などを示した訓令『戦陣訓(せんじんくん)』の「生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず」という一節により、戦場では玉砕や特攻が繰り返されたともいわれている。

終戦後、世間の厳しい目はその家族にも向けられた。「60~70歳くらいの方々は、なかなか手厳しいですね。たまに言われます。“我々の世代は、君の名前はダメだよ”って。おじいちゃんも“東條英機の息子なんか雇えるか”と言われて仕事も無かったそうですし、おばあちゃんも物資がなかなか手に入りませんので、自転車にリヤカーをつけて人里離れたところに行って、名前を伏せて買い付けていたみたいです。すごく大変だった、っていう話を聞きましたね。

ただ、曾祖父が最後の最後の後悔というか、残念がっていたのは、自分以外にも戦犯が出てしまったことなんです。全ての責任は自分一人で背負って、引き受ければよかったって、本人は思っているぐらいなので。だからといって、彼は悪くなかったとか、そういうことは一切言うつもりはないし、責任はあったと思います」(英利さん)。

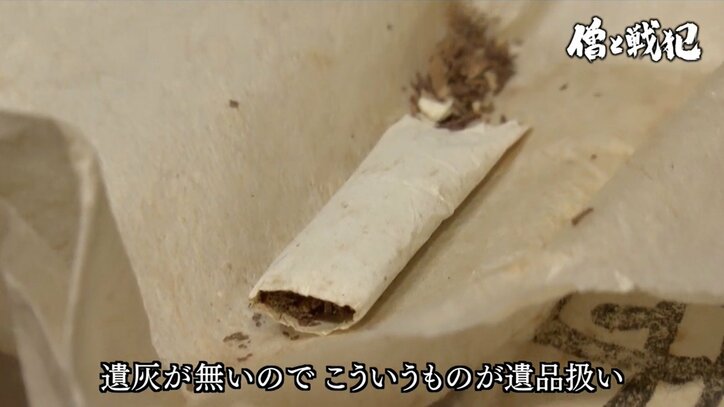

そんな東條の獄中での様子について、GHQが公表をすることはなかった。また、処刑後の遺体を遺族に引き渡すこともなかった。英利さんの実家に残る小箱に入っていたのは、獄中で吸っていたという、煙草の吸い殻。「それこそ遺灰とかはありませんでしたので、こういうものが“遺品”になってくるのかなと思います」。

花山は、その東條の密葬で読経した。さらに浄土真宗の門徒に与える「法名(ほうみょう)」も付けたという。「ある意味、救われたところはあると思います。心の拠り所として、花山先生に心を開いていたというのも、すごく理解できますね」(英利さん)。

花山に講演を依頼した寺の側にも、様々な思いがあったようだ。花山が蓮成寺を訪れた回数は、分かっているだけでも10回。父・順正さんが花山を招き続けた理由は、自分に中国大陸へ出征した経験があったからではないかと、青木さんは考えている。

「戦争が終わった後、ものすごくたくさんの犠牲者が出たとか、戦争というのはこういうものなんだということに結論が立ち至った時に、自分は一体どうしたらいいんだ、というふうになりますよね。自分も参加していたんですから。そういう時に、たった一人でA級戦犯者を見送られ、その方々はお念仏で亡くなっていかれた。そういうようなものに対して、ものすごく引き付けるものがあるし、そのことをたくさんの人に知らせたいんだ、それが自分の僧侶としての役割なんだと、そう思ったんじゃないですかね」(青木さん)。

■「巣鴨で、いくらかでも仏法を教えることができるならば」

一方、花山自身が戦犯と接点を持つことを望んだのはなぜなのだろうか。

戦争中、日本の仏教界は様々な形で戦争に協力していた。中国大陸では寺を建て、日本語教育にも関わった。また、日本国内でも、戦争を正当化する説法を行っていた。

“戦時説法”と呼ばれる、その内容を2005年に再現した映像がある。「中華民国と日本国と戦争せねばならぬことは自然の勢いである。抗日思想根絶せしむるまで徹底的に戦わねばならん。戦死者の英霊は靖国神社に神として祭祀せらるるようになっておる」。

花山にも、僧侶とは別の顔があった。戦前・戦中の日本の仏教を研究する東北大学大学院のオリオン・クラウタウ准教授は、当時の花山について「彼は体制が求めるような仏教を語っていたんですね。そういう仏教を彼は提供していたんです」との見方を示す。

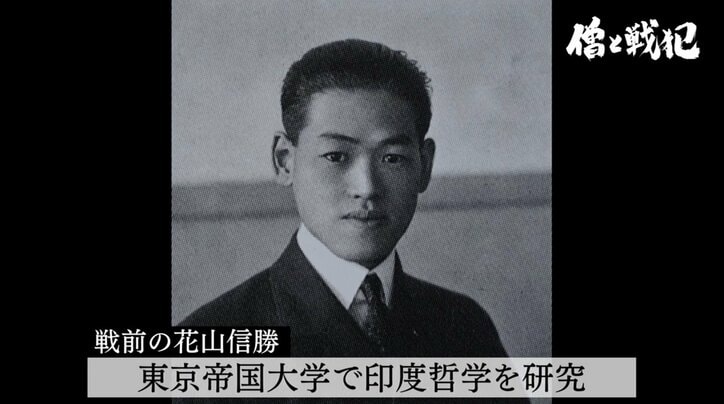

東京帝国大学で仏教を研究する学者だった花山は1933年、日本最古の仏教解説書とされる『法華義疏』が、聖徳太子によって書かれたものだったとする論文を発表。皇族の一員とされる聖徳太子と仏教を結び付けたこの論文で、当時の学術界で最も権威ある賞、帝国学士院恩賜賞を受賞した。

研究内容を閣僚に説明する花山の写真も残っている。「当時の国家が必要としていた語り方に合わせた解釈が行われていたわけですよね。それを東京帝国大学教員として語っていたわけですから」(クラウタウ准教授)。

戦中には国からの依頼で『日本の仏教』を出版、“国家と仏教のあるべき姿”を解説した。「聖徳太子の我が國家に攝受せられた佛教は、我が皇祖神を主とする、八百萬の「神」や「仏」として顕現し。寺は「君・親の恩」のために建てられ、仏像は「天皇の御悩平癒」を祈って造られ、僧もまた同一の目的の下に度せられたのである」。

他方で、終戦の翌年、仏教系の新聞には「今日世界をして、軍國主義、侵略主義と呼ばしめるが如き現代日本へ導いたことは、返す返すも遺憾の極みである。勿論そこに佛者の無気力、無反省、眞に「背私向公」の臣道が實踐されなかったことが重大な原因として、他を難ずるよりも、先づ自ら内に深く省みる要のあることは、言ふまでもない」という文章を寄せていた。

また、テープに残された音声では、戦争中の心境について、次のように語っている。「終戦になる1カ月前、ひとりの長女・信子が食料異常・中毒のために1日で亡くなりました。お棺を作ろうにも、こしらえる材料もなく、作ることができなかった。娘が亡くなったことによって、いろいろの教えを頂戴しました」。

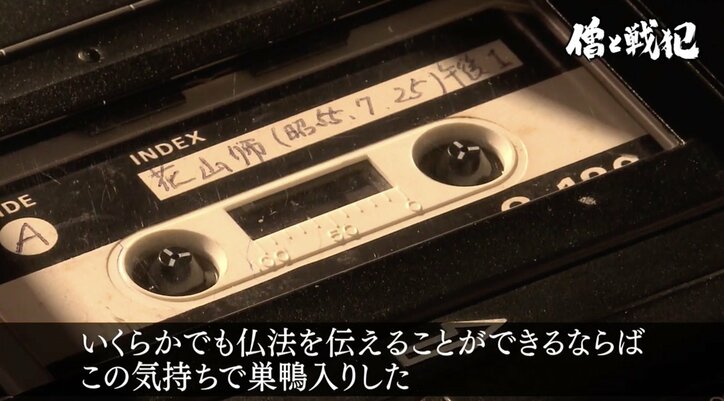

そしてA級戦犯の教誨師になった理由を「私が巣鴨の中に入れば、アメリカの将校や兵隊さんたちに直接会うて、仏法を話す機会もある。また、巣鴨の中には今までの大臣やら大将やら、いろいろ大勢の方々入っておられるが、戦争中はまるっきり仏法を排撃したあの人たちにも、いくらかでも仏法を教えることができるならば。この気持ちで巣鴨入りした」と説明していた。

■“仏法で国際貢献を”東大を定年退官後はアメリカに

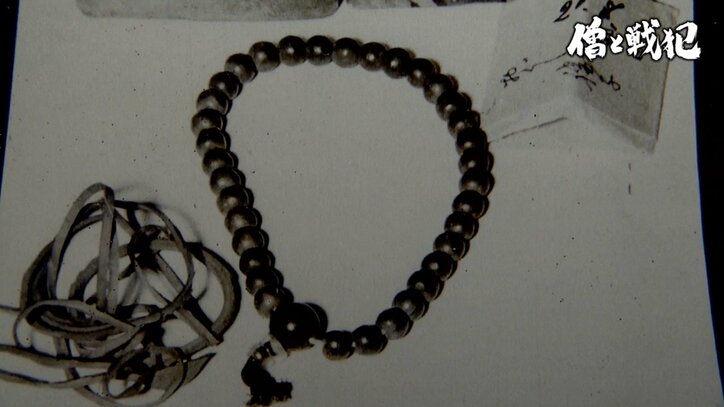

東條の遺品の中にあった数珠。花山によれば、この数珠を渡した当初、東條は「縁起が悪い」と言って受け取らなかったという。ところが面会を重ねるうちに念仏を唱えるようになり、やがては数珠を持ち歩くまでになった。そしてある日、戦争について次のように語ったという。

「第4回目に会ったときに言われた言葉に、こういうことがあります。人間の欲望というものは本性であって、国家の成立というようなものも“欲”からなるのだし、自国の存在だとか、自衛というようなきれいな言葉でいうことも、みな国の”欲”である。それが結局戦争となるのだ、と」。

こうした東條の心境の変化について、青木さんは「国家に権力を与えられ、ものすごい鎧を身にまとった人たちですよね。その人たちが罪人として巣鴨プリズンにつながれて、丸裸にされて、一個の人間になってしまった。そうなると、どなたにも大きな違いはなんですよ。みんな、“凡夫”ですわ。悪業を背負った人間だということに気づいていったということですね」と推し量る。

そして花山についても「各宗派、ほとんど全部が戦争に協力しましたよね。もし協力しなかったら酷い目に遭ったり、もしかしたら組織がなくなってしまうかもしれなかったり、という中、花山先生も仏教の研究者として、きっと何か異質な思いを抱いてみえたはずなんです。そして戦後、本当の仏教、教えの神髄というものを、ぶつけていかれたということだという気がします」と語った。

東大を定年退官した花山はアメリカに渡り、布教活動に力を入れた。“武力ではなく仏法で国際貢献を”。それが戦争を省み、自らに課した勤めだった。(テレビ朝日制作 テレメンタリー『僧と戦犯』より)

この記事の画像一覧