ロンドンで行われているG7外相会合において、コロナ対応や中国の海洋進出などと並んで重要な議題と位置付けられている気候変動対策。

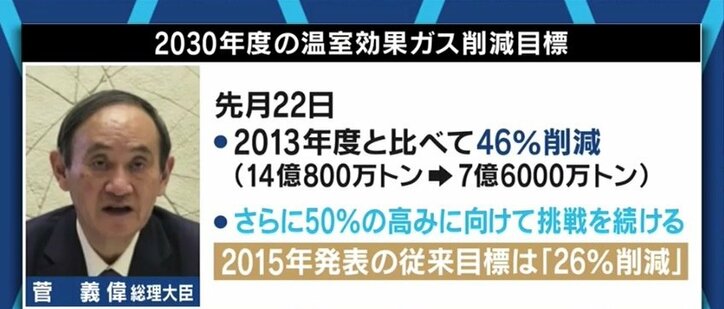

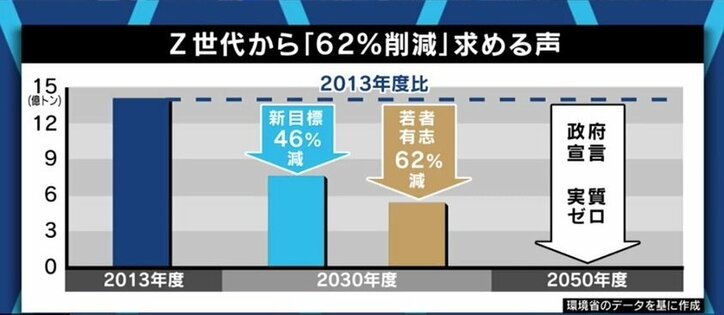

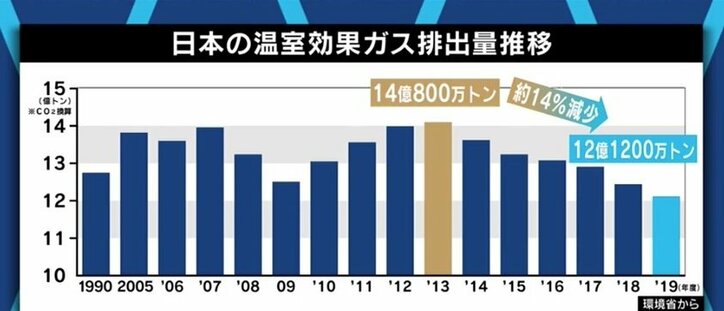

世界が脱炭素へと進む中、日本は3月に開催された気候変動サミットで菅総理が「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す」「さらに50%の高みに向け、挑戦を続けて参る」との意思表明をしている。

・【映像】42%?62%?温室効果ガスの削減目標で揺れる日本の未来は?

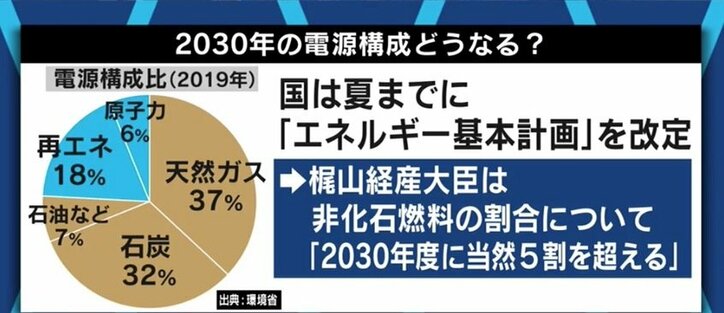

目標までの9年間、注目されるのが、再生可能エネルギーの動向だ。小泉環境相は3月、「2030年までに日本中の公共施設やビル、住宅の屋根に置けるだけ(太陽光発電)パネルを置いていきたい。そのことによって世の中の景色を変えたいと思っている」と発言。さらに先月24日のABEMA『NewsBAR橋下』でも「再生可能エネルギーを5%増やすことができると、温室効果ガスの削減は2%できる」とし、地熱発電を含めた日本の再生可能エネルギーには十分な電力を供給できるだけのポテンシャルがあるとの認識を示している。

■アメリカからの強いプレッシャーも?「決して恥ずかしい数字ではない」

外務官僚時代に気候変動を担当していた『EnergyShift』統括編集長の前田雄大氏は「目標を引き上げることの大変さは私にも実体験があるので、今回26%から20%も目標値を引き上げたということは、他国と比べても決して恥ずかしい数字ではないと思う」と話す。

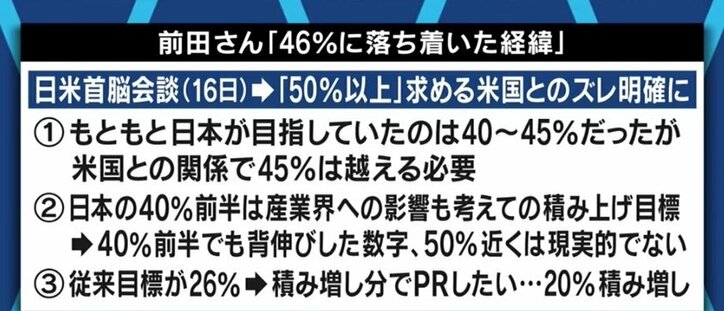

「そもそも日本政府が何かの目標を設定しようとするときには、現実的にどのくらいまで行けるかという“積み上げ”を最初に行う。世界に対しコミットした数字が達成できなかった時に責任を取らなければならないからだ。私としては、この“積み上げ”をした時の目標は、“頑張って30%台後半くらい”というところで、あとはアメリカとの折衝の中でどれくらいまで持っていくか、ということだったのではないかと推測している。

そして最終的な調整のところで45%をも超えてきた。何か革新的なアプローチを取らない限り達成が大変な数字だが、やはり脱炭素政策はジャンプしないといけないということで踏み込んだのではないか。私はこれまでの日本は脱炭素の歩みが遅いと見ていたこともあり、肯定的に評価している」。

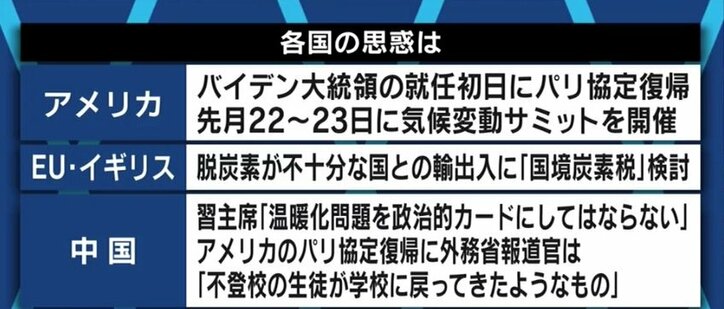

さらに前田氏は、この大胆な引き上げの背景に「アメリカからの強いプレッシャーがあった」と指摘する。

「バイデン大統領は就任演説の際にも脱炭素化を柱にしていたし、政権にとって気候変動対策は一丁目一番地だ。ブリンケン国務長官が来日した際にはプレスにオープンな場で“もっとやれ”と異例の発言をしたし、日米首脳会談の前にはニューヨーク・タイムズがアメリカ側からのリーク情報を元に“日本の目標は50%以上になるかもしれない”という報道もしていた。さらにはゴア元副大統領が“日本に50%以上を求める”とツイートした。アメリカとしては、どうにかして日本に50%以上と言って欲かったのだろう」。

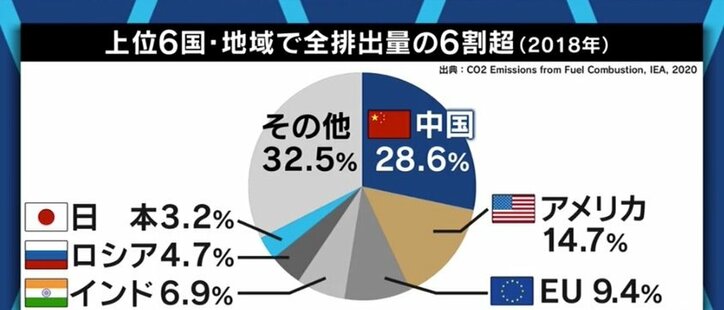

とはいえ、そもそも各国の削減目標の根拠となる数字にはバラつきがある。前田氏も「各国のCO2排出量のグラフを見れば、見事に最も排出していた時期を基準にしていることがわかる。日本の場合、元々省エネ大国ではあったが、やはり福島第一原発事故後に原発を停止した関係で上がってしまっていた2013年が基準だ」と話す。

「バイデン政権は、かなり中国を意識している。中国が掲げている2060年カーボンニュートラルに対し、2030年でどれだけできるんだというのを炙り出したかったのだろう。世界においては再生可能エネルギーの価格が化石燃料由来の価格を逆転し、そこから産業構造転換が起き始めている。なんとか脱炭素の分野でも中国との覇権争いに負けるわけにはいかないという意図があったのではないか」。

アメリカ出身のパックンは「前田さんのおっしゃる通り、この46%という数字にはアメリカの圧力があったと思う。これまでアメリカはクリントンによって入った京都議定書からブッシュが離脱、オバマによって入ったパリ協定からトランプが離脱と二転三転した結果、国際社会のリーダーとしての資格を失ってしまったと思う。バイデンとしても、ここをなんとか挽回すべく、仲間の国々に“お願いします”と言って回っているが、数字は出てきても、具体的な対策はあまり出てこない。今回、日本が付き合ってくれたのは喜ばしいが、50%に満たず、日本国民も忘れてしまいそうな46%という中途半端な数字になったのは悲しんでいるのではないか」との見方を示す。

■「増税が待っていることを隠したままの議論はフェアではない」

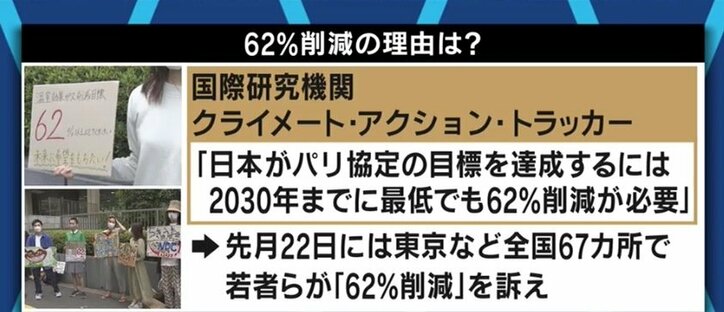

実際、日本の“46%では目標が低すぎる”という意見もある。先月22日、気候変動サミットに合わせて経済産業省前に集まった「気候マーチ」の学生たちは、国際研究機関「クライメート・アクション・トラッカー」による「日本がパリ協定の目標を達成するためには2013年度比で最低62%の削減が必要だ」とする主張を念頭に、「僕たちは62%という数字を求めて声を上げている」と訴えている。

高校時代にユーグレナ社の初代CFO(最高未来責任者)を務め、この春から早稲田大学に通う小澤杏子氏は「いろいろな意見があるので、単に“Z世代”と括られてしまうと困るが、やはり目標が50%を超えてくれると嬉しいなと思っていた。企業の一員として活動していたから分かるのは、言うのは簡単。妥協点の議論が必要だと思う。すごく努力した結果だとは思うが、46%と理想とされる62%との間という目標は無かったのだろうか」と話す。

こうした疑問に対し前田氏は「IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が出した『1.5°C特別報告書』によれば、たしかにそのレベルでCO2を減らしていかなければ気候変動問題は止められないということだ。ところが日本としてはこれまで掲げてきた26%の倍の52%、そこからさらにプラス10%となると、一体誰がどうやるんだ?という具体策がない限り、なかなか難しいと思う。例えるなら弱小の野球部が甲子園優勝を掲げているような状態になってしまうので、まずは県大会優勝くらいを目指すということが今は重要なのではないか」と話す。

元経産官僚で再エネ業界にも精通する宇佐美典也氏は「46%という数字を目指すこと自体に意味があるという事かもしれないが、現実問題として達成できるとは誰も思っていないだろう。原発に加え再エネをフル稼働させるだけでなく、石炭・ガス火力に加え水素、さらにアンモニアを融合させていくかの議論がなければ無理だ。それを実現できたとしても、40%行くかどうかだろう。仮に2030年に50%と言うなら、少なくとも今ある原発を全て稼働しないと絶対に無理だ。

結局、この46%というのは、炭素の値段を劇的に高めないといけなくなるということを意味している。それはつまりものすごい増税や規制が国民生活に待っているということだ。私は再エネで飯を食っている立場だし、推進する側ではあるが、そういう事実を隠したまま数字だけで議論をしたり、綺麗事ばかりを並べて目標設定したりするのはフェアではない」と厳しい見方を示した。

また、慶應義塾大学特別招聘教授でドワンゴ社長の夏野剛氏も「とにかく原発は嫌だという世論が日本にはあるが、46%にコミットするということは、原発なしには維持できないと言っているのに等しいのに、メディアもそういう報じ方をしない。逆に、目標を達成するためだからといって、なし崩し的に再稼働をさせていってしまうのも良くないと思う」と指摘。「中高校生の頃から原発問題を追っていたという小澤氏も「大きな事故を起こしてしまった以上、使い続けるという選択肢はなくしていきたいが、過程としては原発を稼働させることも必要になってくると思っている」とした。

■日本のカギとなるのはEVでいかに欧米に勝っていくか?

では、日本の脱炭素政策はどのように“ジャンプ”すればいいというのだろうか。

前田氏が「2030年までと考えると、やはり再生可能エネルギーのバッテリーなどがカギを握ってくるではないか。また、再生可能エネルギーとEVの組み合わせだ。これは世界のトレンドでもある」と話すと、宇佐美氏は「EUはディーゼル化で、日本はハイブリッド化で攻めた。しかしヨーロッパはディーゼルではこれ以上燃費が上がらない、アメリカもガソリンで大型車を作るのはもう無理だというので行き詰まった。そこで炭素の値段を高めてしまえば一気にEVに行けて、日本のハイブリッドを倒せるのではないか、というのが欧米の自動車メーカーの思惑だ」と反論。

前田氏も「まさに日本が勝ち切ったことが各国は面白くない。まさにそうした腹づもりから気候変動を正義に掲げつつ、その裏では熾烈な椅子取りゲームをしているということだ。そういう中で、日本の自動車産業を落としていこうというような話もあると思っている。EVのフィールドでも勝ちに行かないとこれからの日本の産業が難しいのではないかという意味において、やはりEVに取り組んでいかないといけないと思う」と話していた。

パックンは「アメリカにはシェールガスがあり、天然ガスに切り替えて電源がクリーンになっただけというラッキーな面がある。日本にはルールづくりに参加してもらって、それに合わせて産業が動いていけばいいと思う。日本はイノベーション大国なので、やればできると僕は思うし、例えば低床の公共交通機関などがあることも強みだ。そもそも一人当たりのCO2排出量もアメリカの半分くらいだし、外交力を見せていただきたい」と話していた。(ABEMA/『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧